Новое

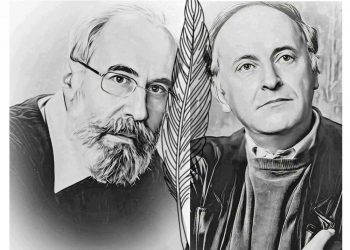

Ось Бродского и Айзенштата

03.02.2023

Слушая стихи Бродского, читая их, проникаясь гармонией его зримых образов, уходя вниманием в его эпоху и переносясь в свою эпоху с его творчеством в сердце, я поняла, почему читающие и пишущие люди очень любят стихи Иосифа Бродского и его всемирный образ поэта. Это образ отторжения от варварства и произвола чинуш, летящего в собственном творчестве, человека неземного, полного эмоций и ощущений мира как отражения этого мира. Стихи Бродского всегда имеют центр, к которому привязаны образы, это не просто стихи, а песни души, стержень поэта, его ось. Эта поэтическая вертикаль, ось Бродского одновременно и кислород для многих ценителей его поэзии, непременно высокой, несмотря на фокус внимания. Я давно уже чувствую поэзию Иосифа Бродского органически, это не зависимость, а любовь, и та самая любовь, которая держит меня на земле, в мире с таким неблагоприятным климатом для творческой души, способна поднимать из пепла.

А проза Бродского многоступенчата, она зовет ввысь, по той же оси, читатель устремляет взгляд от земли к ясной прелести его слога и легкости изложения мысли, ведущей к постижению мира. Эта отличительная черта творчества Иосифа Бродского, заставляющая уважать и обращаться постоянно к его поэзии и прозе, как к воздуху, к тому чтению или слушанию, которое просветлит взгляд, и ты будешь жить с его стихами в сердце. И ты будешь идти по жизни с высоко поднятой головой, поднятой навстречу образам Иосифа Бродского в литературе. Это теперь твоя ось.

Наиболее близким Бродскому в мастерстве изображения запредельности в пропорции Бродского, поэтической запредельности в изображении мира и мирового абсурда в поэзии, я считаю Льва Дановского (Айзенштата). Он с тонкостью искусного мастера ведет свои поэтические эквилибры, выплетая из души нить связующую его с миром, где живем мы, и где жил Иосиф Александрович.

Лев Дановский

***

Вот стрекоза, припавшая к стеклу,

шуршащая сухая оболочка,

без устали разгадывает мглу,

что достигает спелости полночной.

—

С полудня залетевшая сюда,

застывшая на крохотных пуантах,

прозрачная крылатая слюда,

на грязной и заброшенной веранде.

—

Вот так и умерла, не разобрав,

зачем окно и скользкая преграда,

зачем недостижима свежесть сада,

ведь только и хотела, что добра.

—

Но тело, прекратившее полет,

изнемогло от ожиданья сада,

и черный бисер высохшего взгляда

уставлен за оконный переплет.

В этом разгадывании мглы разгадывание мироустройства, так и не постигнутое естеством стрекозы, живым существом, — такой тонкой связью предстает живое перед мертвым в поэзии Льва Дановского, таким неприкасаемым запасом истины проникнуты строки его стихов. «Полночная спелость» говорит о достижении полноцветия сущности шуршащей сухой оболочки, стрекозы, взятой центром Вселенной в данном стихотворении.

«…Без устали разгадывает мглу…» — усталь и лень… что в нашем мире не стремится к лени, так это действительная сущность, отгремевшая жизнь, натура. Разгадывать мглу без устали, вглядываться во мглу в ожидании луча света, как луча добра в мире, — это удел высокого полета души. Противиться свету добру — это духовная смерть. Дановский ведет читателя к жизни и тонкому восприятию грани между жизнью и смертью, когда жизнь во зле является самой смертью души. Не проходя испытания на пути добра, упасть в отчаяние – это умереть душой.

«…Прозрачная крылатая слюда,

На грязной и заброшенной веранде…»

— в данном стихотворении с центральным образом слабой оболочки, умершей стрекозы, «грязной и заброшенной верандой» предстает весь мир с его переворотами сознания и концом цивилизации на кончике листа вешней ветки. Мир начинается заново по весне, он обновляется, и умирает его старая оболочка. Мир цел, и в то же время всегда существует грань распада, исследование мира путем смерти, как исследование человека путем его препарирования.

«Скользкая преграда» — сам человек, гомо сапиенс в предрекание трагедии. Человек сам стремится к распаду и трагедии, рассматривая себя с точки зрения трагедии войн и исторических преобразований, становясь уязвимым рядом с обнаружением новизны ощущений.

Мертвой стрекозе «недостижима свежесть сада». И бушующим океаном звучит строка «Ведь только и хотела, что добра» — здесь с интонацией оправдания выходит действительность души, как составляющей добра.

И оболочка стрекозы — это не «…тело, прекратившее полет…», а начало новых ощущений этого тела, начало легкости, отпускающей грех в бытии среди добра и не добра, зла.

«…Но тело, прекратившее полет,

изнемогло от ожиданья сада…»

— тело — это действительная сущность понимания тонкого перехода от бытия к небытию, понимания существования двух граней реальности: добра и его противодействия, — зла.

«… И черный бисер высохшего взгляда

Уставлен за оконный переплет».

«…бисер взгляда…» — единственность, крохотность, безжизненность и все же реально существующая модель бывшего взгляда, — бисер.

«…оконный переплет» — книгообраз окна, где лирический герой, отсутствующий, но его невидимая оболочка требует ощущений мира, и его экран в мир — окно, безопасная панель видения близкой реальности как близкой смерти и обновления жизни.

Здесь уместно вспомнить стихотворение Иосифа Бродского, обращенное к Постуму*.

Постум** — прозвище, прилагавшееся в древнеримской системе имяобразования к именам людей, родившихся после смерти своего отца.

И лирический герой Бродского готовится стать умершим отцом.

«…Здесь лежит купец из Азии…» —

прикосновение к смерти через прожитую им жизнь. Чем в сущности является и Постум, и купец из Азии, если не той же самой оболочкой, памятью былого?.. Эта память есть сохранение интеллекта ее носящего. Поэзия в целом — явление интеллекта.

Или другое стихотворение поэта из цикла «Перспектива»:

Куст

В прожилках смерти жизнь.

И руки старика,

И голубь, бьющийся в окно всей грудью,

И эта темная ленивая река,

Чуть отливающая ртутью.

Двоящееся эхо.

Кто кого

Аукает, уводит, окликает.

Чье пораженье или торжество?

Зачем меня все это занимает

В минуты счастья?

Видимо, душа

В земном существовании коротком

Не надивится миру, что дрожа,

Из умиранья и цветенья соткан

— надивиться миру стремится лирический герой Дановского, и являет мир через память и прошлое лирический герой Бродского.

А как красиво Дановский определяет явление мира: «… Из умиранья и цветенья соткан». Мир как непрерывная ткань «соткан», и не просто соткан как полотно, плоская структура, а «из умиранья и цветенья», значит, умиранье имеет проекцию, и оболочка стрекозы Льва Дановского и есть проекция переплетения жизни и смерти, она сама по себе не существует. Оболочку ее видит человек, лирический герой, и это дает оболочке стрекозы существование на мгновение обнаружение ее и попадания ее в поле взгляда.

И все эти воспоминания из жизни лирического героя и Постума «…Вот и прожили мы больше половины…», «…Помнишь, Постум, у наместника сестрица…» — все явления прошлого бытия — это умиранье, и воскрешает прошлое цветенье, цветенье в памяти сюжетов бытия.

Наслоение образов настоящего и прошлого в стихах Бродского имеет структуру коробочки: здесь и тревожащее душу памятью о милых сердцу событиях, и картины настоящего: «…Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом…». И сам этот экскурс лирического героя и выбранных им для беседы явлений прошлого бытия, похоже на букет, поражающий разнообразием, как букет из прогулки по горам. А напутствие Постуму, куда ему поехать и кому что отдать — не что иное как продолжение начавшейся мозаики, начатой в жизни, и продолжающейся после ее окончания, когда лирический герой «…долг свой давний вычитанию заплатит…». Это факт обозначения себя после смерти, какой не может позволить себе стрекоза, распадаясь на фрагменты оболочки.

Жизнь в образе стрекозы в стихотворении Льва Дановского «Подражание Тютчеву»:

Подражание Тютчеву

На озере закат. Блистает стрекоза,

И немощная ночь восходит на востоке.

И порсканье плотвы среди густой осоки

Перерастает в шум. И глохнет полоса

На западе, сменив малиновый на медный,

И небо надо мной приобретает лик

Того, Кто дорожит и этой тварью бедной,

Кто к жалобам сверчка и муравья привык.

Кто с нами говорит на языке зарницы,

Чтоб узнавали мы тот час предгрозовой,

Когда летит листва, и умолкают птицы,

И шелестит земля испуганной травой.

И так уже темно, что листья у кувшинок

Сливаются с водой. И ветер теребит

Прибрежные кусты, и дерево, как инок,

Смиренно и черно у заводи стоит.

А небо надо мной торжественней и выше.

Так что же наша речь? — Чудесный чернозем.

И стыдно сожалеть, что небо не услышит,

Когда его слова мы вслух произнесем.

Торжество жизни через отображение красоты природы и блистание стрекозы на закате, — это жизнь в ее прекраснейших проявлениях. Здесь речь названа «чудесным черноземом» — оправдание речи как смыслообразующей константы, постоянной величины в ряду изменяющихся, зерна для продолжения жизни.

Но Лев Дановский видит в распаде смысл:

***

Т. Д.

Присутствует какой—то смысл в распаде,

Совсем не тот, что в притче о зерне,

Где происходит разрушенье ради

Рожденья, — утешительно вполне.

Не тот, что постоялец из подполья

Выискивает, перышком скрипя,

(Как тягостны записки исподлобья,

Как ненавидеть хорошо себя!) —

Но смысл прорыва, дикого стремленья

Из жизни: извести ее на нет,

Оставив искренность изнеможенья,

И подлинность, похожую на бред.

Мы сами знаем в сумасшедшей спешке —

Так в ливень задыхается вода —

Во что нам обойдутся те издержки,

Мы чувствуем торопимся куда.

А более разумных объяснений

Не нахожу, но предложу одно

Потустороннее: угрюмый гений

Распада призывает нас на дно.

В этих строках Льва Дановского стремление жить вопреки:

«…Но смысл прорыва, дикого стремленья

Из жизни: извести ее на нет,

Оставив искренность изнеможенья,

И подлинность, похожую на бред.

Мы сами знаем в сумасшедшей спешке —

Так в ливень задыхается вода…»

— в этих строках Дановский показана «искренность изнеможенья» от жизни через ливень, в котором «…задыхается вода». Жизнь и ее течение — это ливень, непрерывно движущееся волокно времени.

И та сухая оболочка из стихотворения «Вот стрекоза, припавшая к стеклу…» — убывание, «вычитание», как сказал Иосиф Бродский, — но убывание в жизнь, так как у Дановского «… тело, прекратившее полет, \\ Изнемогло от ожиданья сада», — ожидание — это жизнь, ожидание рая, счастья. Это движения души по вектору перевоплощения.

Елена Сомова

Иллюстрации: ЖК

* — Марк Кассианий Латиний Постум — римский полководец, предположительно батавского происхождения, провозгласивший себя императором Римской империи)

** — Постум (лат. postumus — «посмертный»)

комментария 2

Инга

03.02.2023Стихи Иосифа Бродского — полёт души в жизнь! А в поэзии Льва Дановского, я так чувствую, много печали… Потом не стоит так подробно «препарировать» стихи: читатель всё понимает ! Спасибо.

Елена Сомова

03.02.2023Много лет назад одна студентка филологического факультета ННГУ им.Лобачевского сказала во время лекции, что она хочет научиться понимать стихи, но она открывает поэтические тексты и ничего не может понять ни в одном стихотворении. При этом, она была учителем в школе, уже будучи студенткой, преподавала литературу. Тогда и зародилась у меня мысль, что если о поэзии писать для тех людей, кто не понимает поэзии, но хочет постичь ее тайны, то сдвинется с места часть неподвижности, засевшая в мозг некоторых людей. Если понимают читатели, получившие «прививку» поэзии в детстве от близких людей, то это не значит, что не нужно о поэзии говорить для другой части, гораздо бОльшей, нежели уважаемая понимающая часть, приближенная к тайнам творчества.