Я из Нижнего. Фрагменты

16.09.2023

/

Редакция

Предисловие автора

Эта книга на самом деле ведь не книга: разговоры, беседы, признания, раздумья. Впрочем, материалом для книги может быть все что угодно, ведь сама наша жизнь есть книга. Люди проходят по лику Земли. Наплывают из тумана времен и уходят в туман времен. Это только кажется нам, что до нашего рожденья времени нет, и потом, после ухода, тоже нет. Время есть всегда, просто тогда, когда нас нет, его замечают, исчисляют и запечатлевают другие люди. Многие годы я разговаривала со своими друзьями. И со знакомыми. И с незнакомцами. С незнакомцами, как с родными. Мы все друг другу родня, пока мы живы. Да и когда уйдем, тоже ведь будем кому-то родня.

Наткнется дальний родич на строчку в книге, в стихе, на вздох, на выдох, на суровость или нежность, и заплачет: да ведь это мое, родное!

Затем и живем.

Здесь, в этой книге, «…иных уж нет, а те далече, / Как Сади некогда сказал». Но вдруг, вдруг вы их вспомните — те, кто знал? Вдруг они станут вам родными — тем, кто еще придет?

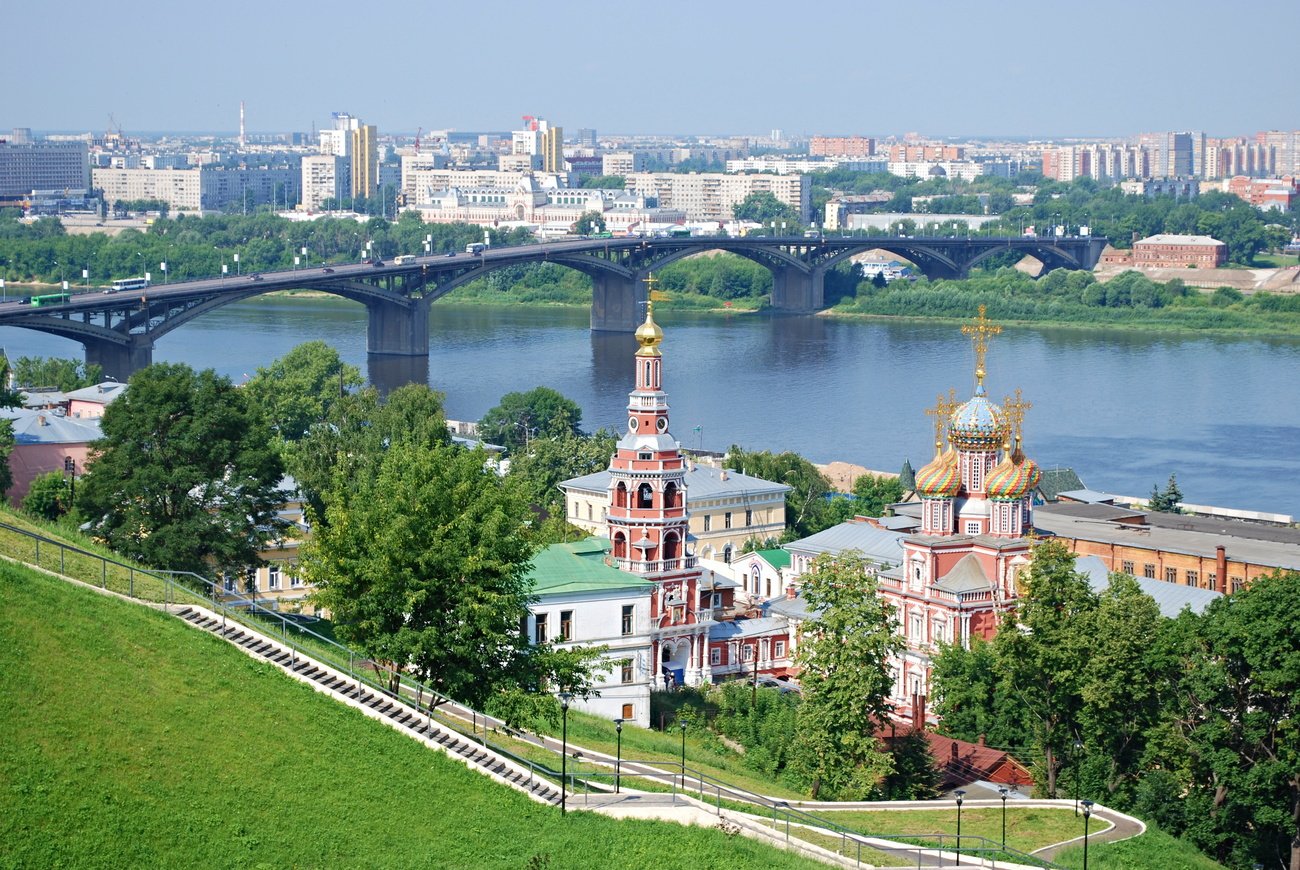

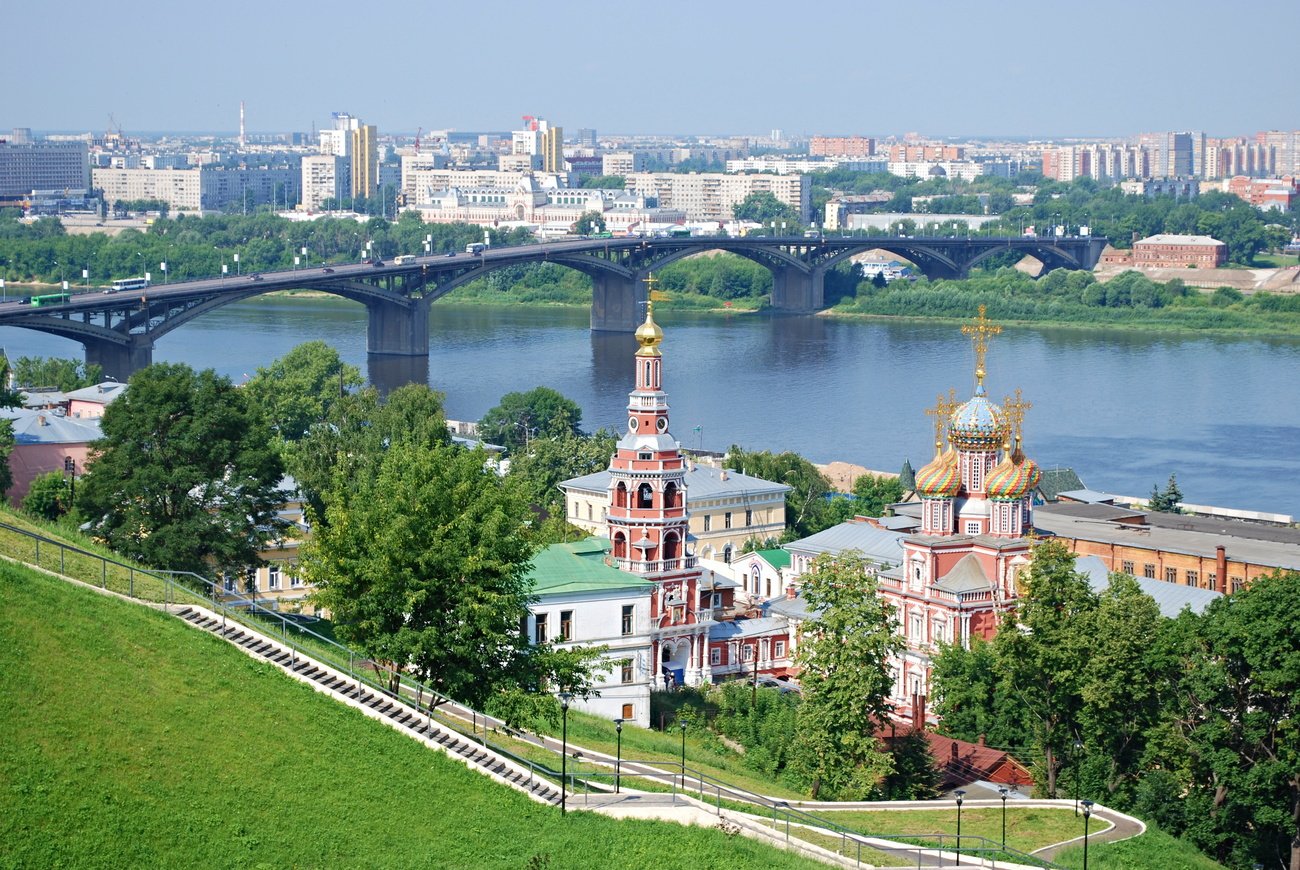

«Я ИЗ НИЖНЕГО» — это клич, пароль, слоган, код. Культурный код, если хотите.

Тут знаменитости и безвестные люди. Политики и учителя. Художники и крестьяне. Ученые и пасечники. Певцы и архитекторы. Историки и фотографы. Лингвисты и альпинисты. Писатели и издатели. Антиквары и пушкинисты. Актеры и шекспироведы. Я не выбирала кандидатуры для интервью. Встречи возникали сами, сами, естественно-природно, как трава растет, рождались разговоры, потом я их записывала. И, знаете, я как-то легкомысленно забывала про всепожирающее Время; про то, что оно рано или поздно начнет отбирать у нас людей, таков закон природы. Мы живем в открытом Времени, как в открытом Космосе. И мы привыкли лететь. Просто никто и никогда не знает, когда он уйдет к звездам.

«Я ИЗ НИЖНЕГО» — это книга встреч и разговоров, доверительных бесед, раздумий вслух.

Ее героев объединяет то, что они все, да, из Нижнего.

Может быть, у книги будет продолжение, сделанное моими руками; пришли новые люди, новые личности, новые судьбы, они хотят внимания и любви.

А может, кто-то другой продолжит.

А я порадуюсь.

На Земле ли, в небесах, это уже неважно.

Ведь я тоже из Нижнего.

ДОМ В ПУТИ

Олег Рябов: поэт, издатель, антиквар

Олег Рябов

Олегу Рябову – не скажем, сколько стукнуло.

“Как, уже?” — воскликнут друзья, знающие его с юности.

“Не уже, а еще: я еще молод”, — со свойственным ему озорством ответит Олег, и будет прав.

Нижегородский поэт, прозаик, издатель, антиквар, лауреат многих громких литературных премий, знаток русской и особенно нижегородской старины, энтузиаст выпуска уникальных исторических и краеведческих книг, певец старого Нижнего – он вечно юн, неугомонен, неуемность его натуры завидна и очевидна. Для него в сутках не двадцать четыре часа, а все сорок восемь: он успевает все.

Поэтому выкроить время для беседы с ним тяжело, но возможно.

Эта беседа состоялась, и она сама по себе – уже соцветие уникальных образов, острых сюжетов нашего времени, нашего города, наших судеб. Провинция и столица, смерть старой книготорговли и обманка гламура, литературная классика и конъюнктурная новизна, талант и бездарность, поэт и царь, уединение и тусовка, искренность и лживость, природа и механизмы, Бог и богоборчество – все это волнует, будоражит Олега Алексеевича, толкает не только на раздумья, но и на конкретные действия. Он издает новые книжные серии. Он едет в библиотеки Кстова, чтобы читать там свои новые тексты. Он выставляет на аукцион потрясающий антиквариат.

Он издает – к юбилею своему – новую книгу стихотворений, и в полном народу концертном зале, держа ее в руках, еще пахнущую типографской краской, читает из нее стихи в хрипящий, рвущий звук и воздух микрофон…

И Олег Рябов говорит со мной, и я дарю вам этот наш разговор – и это мой подарок ему.

— Поговорим, Олег… жаль, что не о странностях любви, а о странностях нашей жизни и нашего времени. Аксиомой стало считать его трагичным. Но и древние римляне твердили о трагизме своего упадка. Упадки, взлеты… Думаю, что они естественны, как вдох и выдох. В какой части вдоха (или выдоха) находится сейчас в России ее литератор? Писатель, издатель?

А в качестве живого примера возьмем наш любимый город – Нижний Новгород. Любимый город, как известно, может спать спокойно… а ты? Ты – спокойно спишь, осознавая ситуацию? Какая она? Драматичная? Трагичная? Оптимистичная? Или… вообще никакая? Полная стагнация? Но в стагнацию я не верю.

— Стагнация… Вот город. Вечер. Огни-фонари. Иду я по книжным магазинам. И хочу я купить в магазинах книги моих любимых – и, замечу, известных – поэтов-нижегородцев. И даже москвичей. В один магазин захожу, в другой, в третий… Книг этих авторов нет. В миллионном городе ни один любитель поэзии не может купить сейчас книгу стихотворений Шамшурина! Это не говорит о том, что Шамшурин не печатается! Напротив, он работает, и работает хорошо, активно! Две книги в год делает как минимум! Но сборники его стихов валяются в подвалах нижегородской администрации…

— Так грустно? А почему именно там?

— Потому что администрация является заказчиком и спонсором этих книг. Шамшурин – величина. Издательское государственное дело порушено. Осталась только коммерция. Автор – человек уважаемый, маститый, знаменитый… естественно, город говорит: поможем. Вот – помогают. У администрации города нет ни своих книжных магазинов, ни налаженных книготорговых связей, да и не будут они этим никогда заниматься. И так не только с Шамшуриным, но и со всеми авторами: все, что печатается с помощью администрации, валяется в ее кладовках и подсобках, ибо администрация не имеет права продавать книги! А вроде бы факт выпуска книги – есть. Книга, это звучит гордо! А на самом деле те тетки… и дядьки, которые двадцать лет назад, прошу прощенья, писали кипятком от Шамшурина, не могут сейчас так просто зайти в книжный магазин и купить там сборник его новых стихов!

— Честно, я еще несколько лет назад думала, что с поэзией в нашем обществе – все, завязано. Никому не нужна. Что рвут друг у друга из рук только крутой экшн. Что поэтические книжки на прилавках – это уже анахронизм. Да, я думала так! Но я ошиблась. И это хорошо. Сейчас я вижу другую картину.

— Какую же?

— Новую волну я вижу. Вкратце обозначу ее так: неореализм. Это больше касается прозы, нежели стихов. Молодые не боятся выхватить упавшее знамя из рук Белова, Астафьева, Распутина. Это отнюдь не значит, что они будут заниматься вариациями их деревенских тем. То время – и это надо тоже осознавать – ушло. Но то вечное, что дало то время, — воздействует на молодые умы. И молодые писатели хотят, как это ни странно для пространства почти целиком огламуренного мира, — ПРАВДЫ. Помнишь, как Даргомыжский сказал, когда писал оперу “Русалка”? “Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды”. А настоящая правда – это новый, мощный реализм. Реализм двадцать первого века, знающий и бездны Достоевского, и могучий размах Астафьева, и запредельную, уже даже не литературную, пронзительную подлинность Шолохова, и трагизм Шаламова. Эта волна только поднимается, набирает силу. Она прекрасна. Я долго ее ждала. В таком мире можно показывать и стихи, и прозу, которые наполнены не постмодернистской иронией, а всенаполняющей человечностью. Но вернемся к больному вопросу – к производству книг. Не секрет, что издавались – и издаются – да каким угодно образом, не только в столичных звонких издательствах! — хорошие, отличные и даже уникальные книги… По-твоему, они выходят, но их невозможно купить?

— Ну вот я скажу тебе. Архив Нижнего Новгорода издал замечательную, великолепную книжку — “Каждый род знаменит и славен”: о знатных купеческих родах Нижнего. Звоню Харламову, это управляющий архивами области: “Продайте книжку!” Ответ лаконичный: “Не имею права”.

— Но ведь как-то книги наши доходят до читателя…

— Как? Ну да, если ты не издался хорошим тиражом в хорошем московском издательстве, а это счастье выпадает немногим, здесь надо попасть в “яблочко”, так выстрелить, чтобы издатель прельстился одновременно и социальной значимостью вещи, и ее безоговорочной художественностью…

— …да еще золотой шматок коммерческого успеха был бы в ней заложен…

— Да, именно… если ты живешь не в Москве – подчеркиваю это: не в Москве! — и издаешься в небольшом провинциальном издательстве, твоя дорога к читателю – только продажа, или, еще скромнее, дарение книг на презентациях.

— Презентация, громкое слово… А на самом деле часто в зале – свои да наши, горстка друзей, несколько журналистов… а большой читательской публики нет.

— Потому что нет информации.

— Той, что сейчас называется рекламой.

— Ну да. Вот тот же Шамшурин, если уж мы о нем заговорили. Он за своего “Сталинского сокола” получил единственную неполитическую премию – Большую литературную премию Союза писателей России.

— Это единственная наша неполитическая премия? А все остальные – политические?

— Политические! Точно тебе говорю! Каждая из столичных премий выражает денежные и пиар-интересы своего политического клана. Вчитайся в список литературных премий России, и тебе все станет понятно. Кто кого может обласкать, а кого – не может. Но я о шамшуринской книге. Так вот, я эту книгу напечатал, деньги на ее издание дал мэр города… и что? Она продавалась только с презентаций. Единицы экземпляров. Кто сумел, тот и съел. А в основном автор ее дарил – избранным. Любимым. Друзьям. Ну вот и раздарил. А как быть простой скромной учительнице, которая так хотела купить книгу о летчике Валерии Чкалове? Старой учительнице, которая девчонкой этого самого Чкалова – живого – знала?

— Олег, все печальнее твой рассказ. Неужели эту ситуацию в ближайшее время поменять никак нельзя?

— Есть другая сторона медали. Предположим, у меня есть деньги. Я бизнесмен. Я издаю книги. И чужие, и свои. И они есть в книжных магазинах – предположим, я успешно наладил свою собственную распространительскую машину. А в библиотеках-то их нет! Нет и не будет! Потому что библиотеки давно уже не делают закупки! Ну разве что очень богатые. Но покажи мне очень богатую российскую библиотеку! Где она?! Или если спонсоры пришлют, подарят. И они сами ждут, когда авторы к ним ножками, ножками придут – и, как шубу с царского плеча, книжку свою подарят…

— Что это значит в наступившей картине мира?

— Это значит – разорвались связи. Порушилось взамопонимание. Распались не только финансовые, но и человеческие отношения между писателем – издателем – продавцом – читателем – библиотекарем. Я несколько лет назад такие стихи написал, горечью охваченный: “Я из вашей человечьей стаи, только я, по-моему, не зверь…”

— Ну вот я вижу эту новую волну правды. Человечности. Не только обновления реализма, золотого света старой черной иконы… но и обновления вот этих утраченных человеческих связей, отношений, дружб. А ты, как ты считаешь, придет ли к нам реально, прости за тавтологию, этот новый реализм? Или, может, я одна ношусь с этой идеей, а в жизни все сложится, как и всегда бывает, по-другому?

— Вот Дмитрий Быков, как бы кто к нему не относился, справедливо считает, что придет. Он говорит даже о том, что придет время фундаментальных, огромных, массивных романов. Таких, как “Золото бунта” Алексея Иванова.

— Как “Будденброки”? “Война и мир”? “Кристин, дочь Лавранса”? “Петр Первый”? “Семья Тибо”? «Тихий Дон»? «Пирамида»?

— Я считаю иначе.

— Иначе – это как? Что литератор не будет следовать за тенденцией, а будет много писателей “хороших и разных”?

— И это тоже. Так было всегда. И всегда существовал художник, идущий вразрез с тенденцией, с потребой общества, и коммерческий лукавый мастерюга, быстро кроящий и продающий костюм, который в моде. Кстати! Первым коммерческим писателем стал у нас Пушкин, бравший… не помню сколько… кажется, рубль за строку. А потом-то, потом! Появились барон Брамбеус, Кукольник, Боборыкин, Арцыбашев, Полевой… и отодвинули Пушкина даже не на второй – на пятый план! Кукольник был невероятно популярен. У Булгакова – в “Днях Турбиных”: “А кто сейчас лучший?..” — “Кукольник…” Пушкин этим “рублем за строку” сам себя и подрезал. Уже при жизни Пушкина Кукольник вышел, как печатающийся, популярный, востребованный писатель, на первое место!

— На первое… И рядом с этим первым местом – народ, русский народ, приходящий, прикетающий на Мойку, 12, узнавать, как здоровье раненого, поправляется ли… Наш народ… Читавший Пушкина и тогда… И сейчас – бездна плодовитейших коммерческих литераторов, которые, по меткому выражению Юрия Полякова, создают не книгу, а книжную продукцию. Где же все-таки сейчас наша настоящая литература? Наша – в смысле, мировая, не только русская? Не задавила ли ее могучая всесветная коммерция в сознании читателей? Ведь и по радио – бесконечно – Татьяна Устинова, и по телевизору – бесконечные сериалы, и в эти тексты условной Устиновой-Степановой-Куликовой-Донцовой эт сетера заглянешь – и, кроме виртуозно расфасованной пустоты, ничего не увидишь… А почему издатель, а потом и продавец, все же кормят читателя такими вот книжными эрзацами?

— Ну вот вообрази. Я – директор книжного магазина. Приходят ко мне люди. Просят: Канта, Гомера, средневековую латинскую поэзию. То есть те книги, которых нет, в которых – нужда. Читающих сколько было в России, столько и осталось. И как раньше был рынок и эрзац, так они и сейчас есть; как раньше были таланты, так они и сейчас рождаются. Поменялась, конечно, эпоха. Прошел великий слом времен. От девятнадцатого века нам в наследство осталась литература, которой сам писатель не кормился. Очень мало в то время было людей, которые начинали писать, потому что им нечего было жрать. Настоящая большая литература может родиться только тогда, когда ты спокойно гуляешь по лесу и обдумываешь следующую главу. Или страницу. Или образ. Или композицию.

— Свободный такой художник по лесу идет…

— Да. Идет. Да ведь и сейчас пытается идти! Союз писателей для того и был придуман, чтобы писатель занимался своим трудом. Сидел и писал. В лесу ли, в городе… во саду ли, в огороде… Старый мэтр молодого парня по плечу хлопал: “Хорошо пишешь. Перспективный. Эх, давай примем в Союз тебя!” И принимали. И это был риск – наградить юнца уже пожизненным званием писателя. Но риск оправданный. Потому что юнец получал в награду свободное время, оправданное писательским билетом. И в тунеядстве его, как Бродского, уже никто не имел права обвинить. “Кто ты?” — “Я писатель!” И это звучало гордо.

— А теперь?

— И теперь гордо звучит. И ответственно. То, что ты скажешь, может раздасться на всю страну. Ты отвечаешь за свое слово. А вот Устинова-Куликова-Донцова – не отвечает. Хотя она, по милости издателя, тоже на всю страну орет. Ей важно развлекать народ, неважно, чем. Это такая индустрия.

— Как издатель, Олег, как ты видишь сейчас картину российской издательской жизни?

— Крупные корпорации, типа Эксмо-АСТ, уже давно подмяли всех маленьких издателей под себя. Но есть и маленькие герои. Например, у нас в Нижнем, помнишь такое издательство… оно сначала называлось “Параллель”, потом “Покровка”… потом еще как-то… так вот, они до сих пор работают, делают оригинал-макеты книг и продают их. Предположим, в АСТ. А в АСТ ставят свои фамилии: своего корректора, своего редактора, своего переводчика…

— Но это же прямой подлог!

— У нас сейчас все продается и покупается. Тем более – оригинал-макеты книг с отчуждаемым авторским правом редактора. Редактор ведь не писатель. Какая разница, чье там имя в выходных данных стоит?

— Значит – опять воровство и обман?

— Причем негласно узаконенные. Это позорно! Это гадко. В 1991 году у нас всю книжную систему погубили. Потом все пытались восстановить. Но восстановилось далеко не все. Книготорговая сеть, я думаю, умерла. Кто воскресит? Когда? Раньше в Минске можно было на полках магазинов увидеть книги из Нижнего Новгорода, книги из Новосибирска – в Свердловске, книги из Иркутска – в Архангельске. А в Нижнем можно было увидеть вообще книги со всей страны! Сейчас?.. Что сейчас… Сейчас в наших книжных магазинах – только Москва, в лучшем случае Питер. Ну, и немножко совсем – сам Нижний. Наши герои-нижегородцы, которые еще издают книги.

— Чем это грозит нам, Олег? Нам – русскому народу?

— Прежде всего это приводит к колоссальной потере интеллектуальной собственности. Вот у меня на руках сейчас прекрасные, бесценные рукописи, которые могли бы стать книгами – востребованными, покупаемыми! История детской игрушки… История свастики… Жеребцов перевел уникальную книжку — “История цивилизаций в России”… он сам был масоном, это потрясающая личность в русской истории… и самолично перевел два этих огромных тома! И как, как я буду их издавать? Для кого? Кто я сейчас как издатель в сегодняшней России? Даже не знаю. Горько. Больно.

— Значит, что-то очень крупно разрушено.

— Да. Так. Это приводит и к анархическому расползанию информации по стране, в том числе и ценной… в том числе и той, которая уже неподвластна никакому контролю со стороны государства. А за расползанием – и к утечке, к исчезновению. Страна может терять умы не только в физике, в математике, в атомной энергетике: ученые в отчаянии бегут за границу, чтобы там работать спокойно. Россия может терять и писательские умы, и книги, целый геологический пласт литературной, художественной информации. Никакой Интернет не заменит книгу. Интернет помогает книге прорекламироваться, и только. До президента наконец дошло, что он теряет информационное поле – и он забрал себе, под свой контроль, все телеканалы. Все! Проект единомыслия в России введен. Козьма Прутков просто отдыхает.

— Ты, как книжник, считаешь, что Интернет не заменит книжное чтение?

— Сайт живет, пока жив его создатель. Или владелец. Или его автор. Нет автора – нет и сайта. Сайт сдохнет, а книга жива. Вот пройдет сто лет. И твою книгу найдут в библиотеке. А сайт уже не найдут. Не станет его, и все тут. Эфемерность. Иллюзия.

— Но благодаря этой иллюзии сотни, тысячи, миллионы людей знают друг о друге во всем мире…

— Все тысячи, миллионы гениальных, талантливых, одаренных людей не имеют возможности поделиться с людьми сокровищами своего сердца, своего ума, своей души. Душа – не в Интернете. Она – в живой книге.

— Живая книга – это Толстой, Ремарк, Астафьев… А Акунин? Это, по-твоему, кто и что?

— Акунин? Я, ты не поверишь, прочел десять его романов! И понял, что больше никогда его читать не надо. Нет, когда я читал, я восторгался! Я находил это стильным! Вкусным! И даже, представь себе, глубоким! А когда прочитал… На меня тут и навалилось. Акунин – это подмена, это такая раковая опухоль. Клетки замещаются, новые встают на место здоровых… только без их функций. Это вообще очень страшная вещь, Акунин.

— Почему же по его романам снимают фильмы такие величины, художники настоящие, как Пол Верховен, Никита Михалков?

— Не знаю. Думаю, что Никита Сергеевич просто как режиссер приобщился к этому раскрученному брэнду, к этому проекту — “Борис Акунин”, а не затеял свой проект. Такое с режиссерами тоже бывает. Но киношедевра на тему “Эраст Фандорин” мы не увидели.

— Олег, все эти прекрасные и страшные вещи, брэнды, книги, фильмы рождаются и умирают в столице. В Москве. В нашей нежно любимой Москве…

— В твоей нежно любимой.

— Ну хорошо, в моей. Я прожила в Москве пятнадцать лет, самых юных, красивых, полных надежд – Консерватория, Литинститут, художники… первые писательские опыты, первые публикации… Но в то время, двадцать лет назад, Москва была иной…

— Ты знаешь, исторически столица – это то место, куда свозили деньги – налоги – со всей страны. Это было вплоть до двадцатого века. В других странах – то же самое. Несмотря на то, что столица США – Вашингтон, все школьники продолжают тупо и весело считать, что столица США – Нью-Йорк. В советское время наш Нижний, тогдашний Горький, по праву считался столицей автомобилестроения. Но вот сейчас столицей Приволжья Нижний Новгород назвать нельзя! Хотя в эту сторону все клонят! Настоящий способ сделать Нижний столицей Приволжья – это сделать в Нижнем структуру, которая будет обслуживать все пятнадцать областей округа. Вот возьмем издательское дело. В каждом из городов – областных центров – есть книжные издательства, они выпускают ежегодно… ну… пять, десять книг. Значит, во всем Приволжском округе выпускается три – пять тысяч книг ежегодно! Надо что сделать? Сделать у нас базу, куда свезти по две пачки книг из каждого города… и тиражи бы повысились, и себестоимость книжки упала бы в два раза. И мы сразу стали бы книжной столицей Приволжского федерального округа!

— Книжный Нижний…

— Это на самом деле лежит на поверхности. Надо заново создать Книготорг. И он бы тут же открыл свою сеть – порядка пятидесяти магазинов, по три – четыре магазина в каждой губернии. Ты пойми одно: тот, кто владеет умами людей, у того и власть. И коммерчески это очень выгодно! Когда мы все это поймем – мы начнем действовать.

— Может быть, и начнем. Сколько начинаний уже взметнулось – и растаяло без следа… Но мы пока живые. И действие – наше. Вернемся все же к столице и столичности…

— Я ярый противник Москвы. Хотя в свое время Москва была для меня вторым домом. Я там жил, бродил, писал, читал… умопомрачительные компании русского авангарда тех баснословных лет – Холин, Сапгир, Губанов, Недбайло, Франциско Инфанте… я ночевал у них в мастерских, жадно пил воздух высокоинтеллектуальной богемы, свободного художества – залога свободы собственной души… Но. Москва хороша и благотворна только либо для начального, ученического периода жизни провинциала, когда он должен жадно, как греческая губка, впитать всю культуру – а Москва котел, в котором варево культуры варится… либо для тех, кто делает из нее, на закате своих лет, некую иллюзию жизни: тусовки, встречи, кофе в ЦДЛе, разговоры-байки… а внутри – придешь домой – вернее, приедешь за тридевять земель…

— На электричке куда-нибудь в Черное, Купавну, Малаховку, и это еще слава Богу, если там удается жилье найти…

— …приедешь, а там – пустота. Ты уже устал как собака от тусовок, от толкотни в электричке, ты голоден, только поесть и рухнуть спать, и не до свободного творчества тебе. В этом смысле столичные тусовки выжимают тебя, как мокрую тряпку. И провинция – отнюдь не наказание, а благо для истинного художника. Астафьев жил сначала в Вологде, потом в Овсянке под Красноярском. Алексей Иванов живет в Перми. Станислав Лем всю жизнь прожил в Кракове. И так далее…

— А Маркес – в придуманном Макондо?..

— Шутки шутками, а если серьезно… Я же не ненавистник тусовок. Где же художникам общаться, как не там?! Творческие вечера, красивые выставки, книжные презентации – они поддерживают душу пишущего, он понимает: я нужен людям, — и ему это в радость. Это все надо, это красиво; это профессионально; это смеется над тем, что глупо и пошло; это сияет над тьмой, куда нас засасывает рутина.

— Значит, провинция – это наше Переделкино?

— Столица всегда проституирует. Она сервисна до мозга костей. Она работает на обслугу, на “чего изволите”. Она делает с тобой страшные вещи. Она дает сначала тебе работу – и хорошую, зарплату – и немаленькую, жилье… ты рад, ты воодушевлен… а потом, однажды, в обличье тех, кто не называет тебе свои имена, она приходит к тебе и говорит тихо: так, ты ешь? Пьешь? Живешь здесь? Ты должен отработать. Ты должен написать это, пойти туда-то, заложить того-то, убить того-то. Да, да, все так цинично и страшно. Это реальные вещи. В столице абсолютно все покупается, и прежде всего – право жить в ней самой человеку извне, приехавшему в нее. Да и самим коренным москвичам тоже приходится несладко. Власть денег в Москве практически абсолютна. В провинции атмосфера неизмеримо здоровее.

— А отъедешь за Урал-камень, в Сибирь – ну, там вообще другие люди. Просто другая порода людей. Гораздо суровее, гораздо добрее, гораздо честнее и чище, чем в центре. Я не про всех говорю, это понятно. Но в массе своей сибирский народ чистоты не растерял.

— Вот видишь. А ты мне все – столица да столица.

— Каждый художник сам себе столица. С кремлями, с башнями, с гуляньями и плачами, с винами-пирогами…

— Да, наверное, так. Мы пишем для людей, но каждый из нас одинок. И это здорово, это хорошо. Это Бог так нас задумал. Одинокими мы приходим на свет и одинокими уходим.

— Но есть у нас, пока мы здесь, одна драгоценность, которая и держит нас в этом мире – и писателя, и пахаря.

— Догадываюсь, какая.

— Да. Любовь. Она одна. Хорошо сказал поэт Владимир Капелько, тоже, кстати, не из Москвы – из провинции, из Абакана: “А любовь – это дом в пути. Чтобы было куда прийти. И откуда уйти”.

АНТОН ДЕДИКОВ:

«ПРОИЗВЕДЕНИЕ — ЭТО ЗЕРКАЛО, ОНО ОТРАЖАЕТ ТЕБЯ»

Кино, Рим, Нижний, режиссура

Антон Дедиков

Русский человек в Риме – исторически очень узнаваемый феномен. Николай Гоголь, Александр Иванов, Василий Суриков… «Авзония счастливая» вдохновляла многих. В том числе и людей кино. Италия – земля, приютившая Андрея Тарковского. Неореализм Италии вдохновил многих русских режиссеров в движении от партийного лоска, от позы «под козырек» власти и притворного (придворного) оптимизма – вперед, к правде жизни, к ее ослепительной яркости, к ее откровению.

Антон Дедиков, наш земляк, нижегородец, оказался тоже однажды в Риме. И неслучайно: он остался там. Учиться. Потом – жить и работать. Заниматься любимым делом.

А любимое дело Антона Дедикова – кино.

— Антон, как ты оказался в Риме?

— В 1996 году происходили студенческие творческие обмены между ННГУ, где я тогда учился, и европейскими университетами. Так я оказался в Брюсселе. Одна моя знакомая девушка сказала однажды: «Надо мечтать о радуге не снаружи тебя, а внутри тебя». Ну, я и стал мечтать. Больше всего на свете я хотел заниматься кино. Мечтал-мечтал о кино… ну просто очень сильно. Было дело однажды – кинопробы на фильм по роману Горького «Мать». Меня взяли! «Значит, я ничего себе, и играть в кино могу», — горделиво так подумал я.

— Но эти кинопробы в России были. А как же все-таки Италия?

— Я тогда в Брюсселе жил. Погрузился авантюрно так в самолет – и махнул в Рим, в Школу продюсеров. Очень хотелось поступить! А как сдавать экзамены – не знаю! Как писать киношную заявку – не знаю! А экзамены-то серьезные!

— Но язык итальянский-то ты хоть знал?

— Знал! И английский знал. Еще в Брюсселе изучил. Так что в этом смысле мне легко было. Мне друзья здорово помогли. Одна итальянка, живущая в Америке, мне книжку об Италии прислала – из Америки. Режиссер из Брюсселя прислал уникальную книгу – «Как делать кино». Я ее штудирую, книгу эту, а до экзаменов всего месяц! Я за учебники засел. Боялся. Слава Богу, прошел первый тур. Прошел собеседование. Дальше начались чудеса. Визу сделал вовремя. Деньги нашел! Отлет удался! Все на нервах. Опоздал на один день – из-за меня задержали комиссию. Как я извинялся по-итальянски – ты бы слышала! Виртуозно!

— Антон, скажи, такое страстное стремление – именно туда… Что-то еще было в этом стремительном переселении в Италию? Ну, честно?

— Было. Все завязано было на любви. Но я об этом пока промолчу, хорошо?

— Нет проблем. Что твоя эпопея дальше? Как развивалась?

— Ну вот, экзамены я сдал. Через месяц получаю приглашение из Школы: приезжайте. Начались, как водится, проблемы – документы, деньги, жилье. Когда я прилетел на учебу, меня пустили в свободный дом старые друзья из Калабрии. Пару месяцев я прожил как в тумане. Не знаю, не помню, на что жил, как ел, где спал… Но ведь жил! И продержался!

— И при этом учился, надо заметить.

— Да, учеба безумно интересная была. Мне были готовы платить стипендию. Работать студенту в другой стране не разрешено – таков закон. Я вообще-то у них был первый русский за всю историю Школы продюсеров. Знаешь, оглядываюсь назад – страшно было! Но ведь если страшно – все равно делаешь вещи, которые НАДО делать! Вот иду, гляжу: парк красивый, люди бегают в спортивных костюмах – красивые, здоровые, веселые… Живут нормальной, здоровой жизнью… А я иду куда-то – куда? – в этом счастливом парке – под палящим солнцем – после бессонной ночи, с бутылкой в руках, погруженный в свои раздумья, в поиск сюжета, Бог знает во что – иду – куда? Почему я не могу жить ИХ здоровой и радостной жизнью? Потому что мне надо делать СВОЕ дело. Жить своей жизнью. Им – своей.

— Были ли у тебя кризисы?

— Еще какие. Через год после пребывания в Риме наступил такой кризис! Я хотел из Рима уезжать. Вон. Насовсем. Такое чувство: пытаешься заняться чистым, настоящим искусством – тебя не понимают. И вдруг, внезапно, я понял: если что-то хочешь сделать стоящее – надо жить ВНУТРИ ТРАГЕДИИ. Ощутить трагедию, драму жизни как свою личную драму. Тогда ты станешь художником. А так все будет наносное, умозрительное. Но только никогда в реальной жизни нельзя показывать свои страдания. Никогда! В искусстве – да! Сколько хочешь! Для этого натуральные страдания надо все прожить. Побороть. Переварить.

Мир делится надвое: мир земли – мир неба. Мечта любого художника – их соединить в произведении искусства.

— Мне близко твое понимание: мир дольний – и мир горний. А вот скажи, почему в ХХ веке так эксплуатируется в искусстве тема дьявола? Значит ли это, что приходят все-таки сакральные «последние времена»?

— Наступивший век будет веком борьбы Бога и дьявола в САМОМ человеке. Бог и дьявол – две самых больших энергии, от которых человек питается. При помощи религии образуется некая «закрышка», защита от разрушительной энергии сатаны. Но эта сила, власть разрушения ведь и привлекают же! Какое сильное искушение – оно же и жажда славы! Вспомни Эмиля Золя – как ярко он показал в романах все эти вечные страсти… А художники, которые пишут подчас картины яркие, но пустые, с невероятной агрессией, из холста – наружу – прущей? Это и невозможность преодолеть себя, обратиться не к себе-любимому, а к Богу, к высшей силе; это и соблазн прославиться – неистребимый… Россия постоянно ищет Бога – и его не находит. А Запад ищет дьявола. Посмотри – «Гарри Поттер» весь построен на средневековой алхимии, на дьяволических штучках и ужимках. Поэтому «Поттер» и стал так популярен на Западе: там звучат мотивы Ада. А Ад-то – здесь, между нами. В европейском искусстве везде – в том или ином обличье – присутствует дьявол: у Брейгеля, Босха, у Эль Греко, в разгуле февральского карнавала…

— А как же быть тогда художнику? Ведь и Достоевский изображал разговор черта с Иваном Карамазовым! И Томас Манн – сатану и Адриана Леверкюна – в «Докторе Фаустусе»! А на Мартина Скорсезе вон как напали – за его фильм «Последнее искушение Христа»! А он, Скорсезе, всего лишь художник, что предложил СВОЮ интерпретацию вечной темы… Разве художник уже изначально не оправдан тем, что он творит во имя Бога?

— Я с Мартином Скорсезе виделся и разговаривал. Осмелился задать ему даже такой вопрос: «Вам, такому мастеру, приходилось ведь в своей жизни делать коммерческое кино! Это значит – вы предавали себя как художника?» И знаешь, как он ответил?

— Как?

— А никак. Долго на меня смотрел, смотрел… Потом – хитро улыбнулся. И все. И тут я понял, что посторонних вопросов гению не надо задавать.

— Антон, скажи, вот почему у западных режиссеров любой фильм смотришь, на любой, самый банальный и плохонький сюжет – а актеры играют здорово, оператор работает безупречно, монтаж – закачаешься? А у нас, при всей фантазии сценариста, — гонится, в массе своей, такое вечное серое «мыло»?

— Ну, там все отработано. Снимает масса камер. У нас все обычно очень плохо снято. Но не обольщайся слишком. На Западе суперпрофессионализм часто скрывает отсутствие таланта. Физиономия у актера – супер, поведение перед камерой – блеск, техничный набор рельефно поданных чувств – пожалуйста, все отработано, все – под тарифы, все запрограммировано и покупаемо. А копни чуть глубже – ну, не сыграет он тебе принца Гамлета. А в боевичке-середнячке – сыграет, и классно.

— А фестивали? Каннский, Довилльский, Венецианский? Они-то выявляют истинные таланты?

— Венецианский фестиваль – очень коррумпированный фестиваль. Там все заранее просчитано, расставлено по полочкам. Если в жюри, например, Тарантино сидит – под него СПЕЦИАЛЬНО делают фильм. Он сидит в зале и тащится: ух, гляди, лучше чем я сработал! Естественно, первую премию – этому режиссеру, что купил Тарантино похожестью на мэтра. Лесть – древнее чувство. И мощное.

— А Андрон Кончаловский? Вот он на Венецианском фестивале взял главный приз!

— Ну, его фильм «Дом дураков» – отнюдь не шедевр. Так, потуги старости, я думаю. Мысль там есть. Но плохо все это сделано, прости. Произведение – ведь это зеркало. Оно волей-неволей отражает тебя. И твое могущество. Или немощь.

— Я поняла тебя. Твое кредо: познай себя, и ты познаешь мир. Значит, ты, как художник, не боишься познать темные силы? И показать их в фильме?

— Дьявол – это, между прочим, ангел. Только падший. Вот человек идет в монастырь. Просто так уходит, что ли? Откуда у него возьмется вера? Из ничего? Почему индусы, со своей нирваной, уходят в никуда, в самадхи? Есть искушения. Есть семь смертных грехов. Бесы и святого Антония искушали. А он кричал отчаянно: «Я сам вас, бесы, придумал! Я сам выдумал себе искушение!» Вот это сюжет, между прочим!

— В Москве есть художник Проваторов. Он принял сан, он священник. Но живопись не оставил. У него есть цикл – семь картин: «Семь смертных грехов». У, страшные холсты! Я его спрашиваю: «Как это вы не боитесь таких чудовищ писать?» А он отвечает: «Специально пишу – чтобы увидели и поняли, как это плохо!» Наивная дидактика, да? Но это его способ жить в искусстве.

— Идеология и искусство – это абсолютно разные вещи. В искусстве надо уметь ДЕЛАТЬ ДЕЛО. Вот в Европе сейчас такая тенденция: от развлекаловки двигаться к социальности. Итальянское кино переживает очередной кризис – и пытается спастись обращением к крутым социальным темам. Встряхнуть себя – и встряхнуть общество. А то слишком спокойная жизнь, что ли?

— А может, социальность – это синоним народности? Как стать народным художником – и не впасть в масскульт?

— Ответ: Шекспир!

— Как? Так просто? Шекспир – и все?

— Да! Его страсти понятны всем! Страсти Андрея Рублева, к примеру, внятны немногим избранным. Страсти Шекспира – огромной массе. У него все ярко и просто. Все сложности – внутри этой простоты, страстей, очень узнаваемых, как в жизни. Толпа визжала от восторга, смотря Шекспировы пьесы. И сейчас визжит – потому что страсти вечны. Но КАК это подано! Однако, не смейся, я согласен с Толстым: Гамлет – это отвратительно.

— Неужели?

— Именно! Но Гамлет – это и остросовременная вещь. Гамлет ведь как рассуждает? Бога у него нет, дьявола нет. Есть только человек. Человек – царь Вселенной. Чисто возрожденческая позиция. И в результате – очень мелкая. Жалко Гамлета. Нет в нем масштабности из-за этой апологии человека. Маленький он человек.

— Такой европейский Башмачкин?

— Ну, наш Башмачкин – чудо человечности по сравнению с принцем Датским. У нас маленький социально – а огро-о-омный духовно. Так увязываются воедино масштабы мира. Как в хорошем фильме: фильм – это такое поле, пространство, где символы, персонажи, сюжетные ходы, намеки, герои – все перекликается и сплетается, все связано в единую сверхплотную симфонию.

— А как ты выстраиваешь фильм? Расскажи про режиссерскую кухню!

— Описательный – линейный – вектор фильма наиболее понятен публике. Ну, когда события следуют одно за другим. И в конце – хэппи энд. Или трагический финал. На выбор. Я пытаюсь выбраться из описательности. Пытаюсь взглянуть на фильм сверху. Как из Космоса. Чтобы увидеть, что с чем – и как – связано. Фильм не должен быть скучным видеороманом. Фильм – в идеале – это МАТРИЦА. То есть полнота видения и бытия.

— Как в древних религиях: полнота бытия – и веры – плерома. Однако отодвинем философию творчества. Как тебе живется там, в Италии? И как режиссеру, и как человеку? Уже привык? Или… ностальгия?

— Сложно, как и везде в мире, пробиваются к публике новые вещи: новые по языку, образам, способу высказывания. Но на Западе, как это ни странно, гораздо меньше выражена жажда наживы, чем в России. Там есть свободные деньги для реализации творческих проектов – всевозможные фонды, гранты. У нас сейчас, прости, культуры вообще не видно. Есть все что угодно: самодеятельность, наглое дилетантство, есть шоу-бизнес. Но не культура. Вернее, она тоже есть, но ее крайне мало. Кажется, что ее просто надо спасать.

— Смерть и просветление культуры, так? Жизнь и смерть… Жизненные циклы… Может, это и культуры касается тоже, как и жизни этноса, народа?

— Я вот смотрел фильм «Мать и сын» Сокурова. Сюжет архипрост. Мать и сын в доме в лесу. Сын уходит – потом возвращается – мать мертва. И это все ты ощущаешь чисто физически, когда смотришь ленту. Крупные планы. Замедленное время кадра. Замедленные – нарочито – голоса. Сокуров показывает нам, я думаю, жизнь и смерть как ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. Ганди сказал: «Когда человек рождается, он плачет – все остальные смеются». Проживи свою жизнь так, чтобы ты, умирая, смеялся – от счастья, что сделал все как надо в жизни, — а все вокруг рыдали. Вот ты говорила о народности. Для того, чтобы объединить народность с элитарностью, надо, по-моему, прорваться к ИЗНАЧАЛЬНОМУ в человеке. Продраться к истине – сквозь все лишнее.

— Расскажи про Вечный город. Где ты живешь в Риме?

— Рядом с церковью Сан-Джованни. Это район Рима, где жил Папа Римский. Красивое место.

— Что ты ешь и пьешь? Стал в еде итальянцем – или готовишь себе что-то русское, родное?

— Часто ем пасту. Паста – это такая простая штука. Вода кипит пятнадцать минут. Тесто готовится молниеносно: мука, яйца. Ну, соус еще нужен. Перец. Все делается за полчаса. Ем и бегу по делам. Не люблю возиться с едой. Пью исключительно домашнее вино. Сухое, терпкое. Монахи ордена «Траписти» делают потрясающее сухое вино. Водки в Риме нету! Найти хорошую водку просто невозможно!

— Да и выпить не с кем ее, так я полагаю. А уличные кафешки?

— Их множество. Как в Париже. Однако самая большая проблема Рима – это, как ни странно, бары. В Риме существуют только забегаловки, быстрая еда, фастфуд. «Макдоналдсы» и иже с ними заглушили все.

— Представляю тебя в Риме, в баре, с тетрадкой в руках, за столиком. Свобода – пей кофе, вино, размышляй, набрасывай сценарий нового фильма… Свободный ли ты художник, Антон?

— Художник никогда не свободен. И свободен – всегда. Однажды мы с друзьями в два часа ночи сорвались – бросились в Колизей, пешком через весь Рим – с бутылкой вина под мышкой – пили там, в Колизее, смеялись, плакали, глядели на звезды… Спали там… Это что? Свобода? Или сон, который нам приснился?

— Как при таком богемном режиме ты снимаешь фильмы?

— Фильм начинается – все. Это запой месяца на три, четыре. Ничего не вижу, не слышу, не ем, не пью. То есть ем и пью, и даже сплю, но все – как на иной планете. Когда фильм заканчивается – будто из монастыря на волю вышел. Мне несут, ставят на стол тарелку с мясом: поешь, Антон! – а я на тарелку тупо гляжу и думаю: а это еще что такое? Вот такое состояние постфильмовое. Работаю на студии «Чиначитта». Это, по сути, Дом Феллини. Главный продюсер всех моих картин – римская Школа продюсеров.

— У тебя уже обширный творческий багаж?

— Я снял фильм «Билет». Для съемок нам дали помещение Высшего Римского Суда, где в свое время снимал кино Висконти. Снял фильм «Cinacitta-story», где я был един в четырех лицах – актер, продюсер, сценарист и режиссер. Мое кино – это экспериментальное кино. Люблю делать, снимать этюды. Потом из этюда рождается крупное полотно. Или он так и остается самоценным этюдом. Что тоже бывает интересно. Как сценарист я тоже работал – два фильма по моим сценариям уже сняты, они в прокате в Европе. Четыре сценария я написал для себя, но так и не снял. Один фильм мы возили на кинофестиваль в Потсдам. Премии никакой не взяли, но вызвали огонь на себя: «Зачем это русские занимаются решением сексуальных проблем итальянцев?» – возмущенно спрашивали меня. Я не нашелся, что ответить. В общем, за три года я сделал порядка десяти фильмов. Это, по-моему, нормальный ритм работы.

— Был ли у тебя экстрим в Риме?

— Был! Ох, такой был, что себе сейчас в нем даже признаться страшно, не то чтобы другому рассказать! А там такие случаи бывали! Один раз мне пистолет прямо в лицо направили! Ну, все, думаю, добегался. Другой раз – старуха, лет под семьдесят, затеяла стриптиз – в ночном баре – в темноте, при жалком свете одной свечки… Феллини бы удавился за такой кадр! Я – снял! Камера с собой была! И, надо тебе сказать, дико пьян я был! И снял все равно!

ЭДИТ ПИАФ БОЛЬШОЙ ПОКРОВКИ

Наталья Елинская: поэт, певица, живописец

Наталья Елинская

Есть люди, уникальные для места, где они живут.

Уникальные – единственные в своем роде, неповторимые: таких не было раньше и не будет потом.

Если в городе есть такой человек – и он к тому же еще почти весь день, с рассвета и дотемна, пребывает на главной городской улице – то есть, он по-настоящему ЖИТЕЛЬ ГОРОДА, обитатель его улиц и площадей, его воздуха и его пространства, — город может гордиться им, как одной из достопримечательностей.

Наталья Елинская – достопримечательность Нижнего.

Ибо она истинный Житель Города: с утра до вечера, в метель и стужу, в жару и во время цветения столь любимой студентами персидской сирени напротив филфака и памятника Боголюбову, стоит Наталья рядом с развешанной на чугунном заборе веселой радугой, с половодьем цвета, с ослепительными брызгами света, имя которому – ЕЕ КАРТИНЫ.

Наташа – не уличная художница: уличный художник импровизационно создает свои картины прямо на улице. Она пишет дома, на маленьких картонках и холстах, свои буйнопламенные, почти как ук Малявина, натюрморты и пейзажи, где узнаваемые улочки старого Нижнего свободно соседствуют с фантастическими авторскими видениями волшебной Венеции и сказочного Парижа. Где она никогда не была, но — мечтает там побывать.

А что же ее стихи?

В какой-то мере и они – уличные, и они – жители Большого Города: Наташа с наслаждением читает стихи громко, вслух – останавливающимся около забора друзьям и случайным прохожим. И покупателям ее картин. И аристократам-инострацам, не бельмеса не понимающим по-русски. И бомжам у Первой булочной, что напротив. И даже кошкам, которых она обожает, кормит чем Бог послал, хватает на руки и прижимает к сердцу: «Кошки – это цветы жизни!»

Книжек у нее нет. Есть редкие публикации. И к ним она относится весело и почти презрительно, как настоящий мастер: «Было – и проехало! Я новое делаю!»

Она всегда делает новое.

И она всегда остается самою собой.

Как и ее голос, дивное лирико-колоратурное сопрано, с которым ни всепожирающее время, ни непогода, ни зимние простуды, когда она промерзает до костей у знаменитого забора с картинами на Большой Покровке, переминаясь на снегу в валенках и мохнатой рыжей лисьей шубе, ни сормовские ветра, где живет она сама, не могут сделать ничего.

— Наташа, я знаю тебя много лет. Как, впрочем, и многие из нижегородцев – и твои старые приятели, и твои новые знакомые. Открой секрет – как тебе удается быть женщиной без возраста? Женщиной с Большой Буквы? Ведь тяжелая, физически дико напряженная жизнь, которой ты живешь, отнюдь не располагает к этому…

— А вот такая я! Наверное, я просто очень люблю солнце! Стоишь на Покровке – и солнце бьет тебе в лицо, и ты купаешься в нем. И молодеешь!.. Однажды в стихах я написала:

Садилось солнце на поля.

Скрывалось солнце от меня.

Его обнять бежала я.

Летели ноги ветром легким.

Волос огонь сиял в лучах.

Рвалась душа! Кричало сердце!

От счастья задыхалась я.

Вдруг чудо! Солнце обняло меня.

Ну вот это мой портрет в натуральную величину. Солнце обнимет меня всю – и я снова живу!

— Значит, ты умеешь подключаться к его энергетике…

— А если серьезно – я молода потому, что, наверное, все время живу в любви. В состоянии влюбленности. Ну, я все время люблю кого-нибудь! И это из меня не вытравить. Я и умру в любви.

— Ты прямо как Цветаева! «О милая! Ни в снеговом сугробе, ни в облачном – с тобою не прощусь». С любовью, имеется в виду.

— Сгорим, мой друг, давай сгорим! Хоть умереть бы дали вместе…

— Это что? Старинный романс?

— Нет, это мои стихи.

— Я понимаю, ты можешь их читать без перерыва – их у тебя много… Но давай лучше поговорим о твоей жизни. О самых интересных и загадочных ее событиях. Как ты начала писать картины? И вообще – творить?

— Долгая история. Скучно все рассказывать! А расскажу тебе – волосы дыбом встанут. Голливудские ужастики поблекнут.

— Вот так круто?

— Не то слово. Я ведь в ГИТИС поступала. Поступила. Сдала все экзамены! Актрисой всю жизнь хотела быть! Приезжаю домой, в Нижний – а мне в автобусе палец с колечком р-раз – и отрезают. Безымянный. В ночном автобусе, в последнем. Урки какие-то. Дьяволы. Я их не знала, они меня тоже. Просто обыкновенные бандиты. Я ведь в Сормове живу. Сама понимаешь – это не Покровка. Там дно жизни. Криминал на криминале.

— Без разницы. И на Покровке, и у Кремля всякое бывает, особенно ночью. Но у тебя же руки в порядке, операцию сделали удачно? Приживили палец?

— Вспомнить тот случай спокойно не могу. Они меня за палец подняли, почти оторвали от пола, кричат: «Колечко-то золотое у шалавы! Давай, режь!» Кровища хлещет… Я ору, палец как-то выдернула у них, отняла, к животу прижимаю… Они испугались водителя, драпанули… Меня – в хирургию. После операции врач бросил, утирая пот: «Будет торчать вперед, как штык. Благодарите Бога, что – безымянный». Я сама руку разрабатывала. Мячик мяла! Пинг-понговые шарики! Сжала зубы и сказала себе: твоя рука будет нормальная! Гимнастика сто раз в день пять лет подряд! И вот, смотри… Ну, только шов беленький видно… он как колечко…

— А ГИТИС?

— Накрылся ГИТИС медным тазом! Ну куда бы я тогда поехала, с этой идиотской операцией, с пальцем? Мама одна. Беднота-нищета. Жить надо – не жить, а выживать. И я осталась в Нижнем.

— Бороться с жизнью?

— Ну да, грызть железо и кирпичи! А я любила – цветы и песни! А железо-кирпичи, вечная голодуха, мрачные коммуналки меня достали… Стала писать стихи. На студию «Данко» ходила – к Виктору Кирилловичу Кумакшеву, потом в «Марафон» – к Игорю Чурдалеву. Читала там стихи, а надо мной смеялись! Многие их не понимали. Потому что ведь все привыкли: чтобы в рифму и гладко, душевно. А я любила восточную поэзию! Японских, китайских авторов… И писала такие русские хокку! Среди них были очень даже хулиганские!

— Ну-у?

— Не матерные, не-е-е-ет! А просто такие… озорные.

— Ну прочти что-нибудь!

— В автобус

Веселенький и пьяненький

Мужичок вошел.

Матом всех он обругал…

Обласкал… и обрыгал!

— Даже не смешно, а как-то грустно. И мужичка жалко, и невинно пострадавшую публику… А свои стихи ты на музыку не пробовала перекладывать?

— Не-ет! Я пела классику. Классический репертуар. И оперные арии. И старых итальянцев, барокко – Вивальди, Боккерини. Пёрселла пела, арию Дидоны, пою, стою у рояля, а слезы текут по щекам! И русские романсы. Я училась у профессиональных певцов. По-частному. За плату. Я им плачу за урок, а они меня — обедом угощают! Бартер! Консерваторий не кончала. А так хотелось! И была, между прочим, одно время женой оперного певца. Гражданской, правда, женой… Ты ж его знаешь, это твой бывший консерваторский студент, Игорь Бердышев…

— Я помню вас как нежную пару, двух таких воркующих голубков… Однажды на дне рожденья у художника Сергея Сорокина вы даже пели вместе – дуэтом…

— Что вспоминать! Проехало. Умерли голубки. И лапки кверху. А Сергея помню в наших занюханных сормовских коммуналках. Он сидел на кухне, под крышей, рядом с чердаком, и писал маслом нашу соседку, старуху тетю Соню, алкоголичку. Вообще он ведь давно стал писать низы общества, простой люд, бедняков, пьяниц, сумасшедших, бомжей… Старые дворы… Все это вытаскивал на холсты и не стеснялся! Я знала его в то время и старалась помочь ему. А потом мы в жизни как-то разошлись. Так получилось. Наверное, я для него уже из низов. А он – поднялся… и полетел… стал знаменитым… по заграницам ездит…

— Наташа, неисповедимы пути Господни. И пути человеческие. Главное – остаться самим собой и приумножить творческие богатства свои. Ты – приумножила?

— Я-то? Еще как! Видишь! (Показывает на созвездие разноцветных, как павлиньи хвосты, картин, висящих на покровском заборе). Вот оно, мое богатство! Богатство, которое каждый день уплывает от меня – за бесценок… И я его съедаю. И не только я! А моя семья! И кошки!

— Кошки? У тебя их много?

— Очень! Не могу видеть брошенное животное. И его страдания. Они же чистые, по сравнению с нами, людьми. Они не грешные. За что им-то страдать? Если накормлю бездомного кота на улице – на душе легче.

— Может, это ты искупаешь какие-то чужие, даже не свои, грехи… Ведь всегда должен быть кто-то, кто милосердствует, кто молится за всех грешных – и помогает: счастье – обласкать, утешить, накормить… И это – чисто женская миссия.

— Да, я очень женщина! И счастлива этим. И сейчас у меня большая любовь. Мой любимый безумно талантлив. Он певец, композитор, немного художник… В общем, непризнанный гений.

— Как ты сама?

— Ой, мне до него – как до Луны! Он у меня полмира объездил.

— А где живет избранник сердца?

— В трех городах! Между Москвой, Костромой и Нижним! Он путешественник. Он гражданин мира. Скиталец. Крылатый ангел. Я люблю таких людей. Такая жизнь – признак свободы. Все мы гости на этой земле. Не надо быть привязанным ни к чему. Тогда у твоей души – полет.

— А ты сама чувствуешь себя привязанной к этому покровскому вернисажному забору?

— Сегодня – забор, завтра – Лондон! Меня тут с выставкой в Англию пригласили. Шли англичане по Покровке, остановились около моих картин! Понравилось! Разговорились через переводчика. Дело приглашением закончилось.

— Поедешь?

— А на что? Спонсора надо искать! А это… ну, почти несбыточно. Ноги натрудишь, мозги обломаешь. Хотя я понимаю: если я выехала бы за рубеж – и вообще осталась бы там, насовсем — что-то кардинально изменилось бы в моей судьбе. И я бы видела мой забор, картинками увешанный, только во сне…

— И плакала бы от мучительной ностальгии, просыпаясь?.. От боли невозвращения?

— Как было больно беспредельно –

Но я терпела.

Я не кричала, не просила:

Я болела.

Боль – всегда внутри. Боль – это любовь. Но я устала от боли. Я хочу радости. Я хочу творить радость! Засыпать ею людей, как золотыми зернами! Как цветным дождем! Я устала от черноты! Я…

— Ну что ты! Смотри, ведь это же твой цветной дождь – твои картины! И ты уже давно льешь его в лица и глаза людей – тех, кто покупает у тебя на Большой Покровке твои этюды… Зимой тут тебе холодно стоять…

— Мерзни-мерзни, волчий хвост!.. Когда совсем околею – бегу в кафешку, что рядом. Чашка кофе, бутерброд бездарный или дурацкий хот-дог с дохлой сосиской – и ура! Сосиску – коту отдам. Сама булочку съем. И согреюсь. У меня и муфта есть, чтобы руки греть! И унты мне подарили – как в Сибири!

— Ты неистребимая оптимистка, Наташа. Какая громадная сила жизни в тебе!

— Да что там сила жизни! Сила искусства – вот это да! Еще бы сегодня картинку купили – и я была бы просто на седьмом небе от радости!

— Ты запоминаешь своих покупателей? Берешь у них адреса, телефоны?

— Бывает иногда. А так – нет. Зачем я буду людей утомлять своей персоной? Картинка моя с ними, у них под мышкой – и привет! Прости-прощай! Унесли кусочек моей радости…

— Твоей жизни. «Ветер, шалопай, мальчишка, рвешь душу, даже если шарф до ушей… Моя шуба давно не греет – она стала лисой и сбежала в лес…» Это ведь тоже твое! И могло бы стать классикой, если бы…

— Если бы я издала книжку?

— Если бы ты смогла вписаться в официоз культурного мира. Но ты не вписалась. Ты осталась свободна. Ты стала уличной художницей, цветком на нижегородском газоне: подходи – и сорви!..

— Еще никто меня не сорвал. Крепкие у меня корни.

— А какие? Ты знаешь свою родословную?

— Русские и польские. Елинская – ведь это польская фамилия. И я — гордая полька. Если что – держись! Спуску не дам. И, если унизят, мимо пройду. Даже если с голоду помирать буду.

— А тебе хотелось бы умереть от любви?

— Что за погребальные разговорчики! Но от нее – хотела бы. Вернее, вместе с ней. Вдвоем.

— Наташа, ты героиня фильма, героиня романа – еще не написанного никем.

— Наверное, в твоем романе «Юродивая», о котором ты мне говорила, героиня Ксенька на меня похожа! Ну, дяденька (к прохожему), поглядите, какие цветы! Роскошь!.. Краски какие!.. Мазки!.. (Машет рукой). Ушел… Никто не понимает настоящую живопись. Всем – гладкопись подавай! Говорят – коряво у тебя начирикано! А цветы, они же живые. Они шевелятся и дышат!

— А еще у тебя на картинах классно получается вода. Переливы света в воде. В реке…

— Малиновое солнце купалось в реке,

Малиновое солнце купалось в реке,

Сиял монастырь на золотом холме.

Ветхая лодка плыла по реке,

Ветхая лодка плыла по реке,

Жаль, что скоро утонет.

Я за ней по теченью плыву,

Я за ней по теченью плыву,

Жаль, что скоро устану…

Что это мы все с тобой о грустном… Эй, публика по рублику! (Кричит в мимохожую толпу). Картинки с пылу, с жару! Не испачкайтесь! Красивей не бывает… Сама пекла! Налетай, торопись, покупай живопись!..

ЗОЛОТОЙ ДРАКОН В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Оксана Руль и ее Китай

У этой юной женщины улыбающееся лицо, кажется, открытое всем ветрам.

Оксана Руль – китаевед, знаток китайской культуры, переводчик с китайского.

Ее Китай начался… почти в Китае. Ну да, там, где Оксана провела все детство и юность, Китай был рядом.

Всю жизнь, до переезда в Нижний Новгород, она провела в Восточной Сибири. Якутия… Иркутск… Байкал… Бурятия… До Китая – рукой подать. Наша огромная азиатская империя – Сибирь – подает там руку другой азиатской империи – Поднебесной. И, наверное, нет ничего удивительного в том, что Оксана, оказавшись в Иркутском институте иностранных языков, своей специальностью выбрала китайский язык.

Культура другой страны познается в первую очередь через язык. Язык – не просто хранилище информации: это та живая вода, та река, что несет, через века и времена, на своих меняющихся волнах ладьи великих личностей, и они возводят по берегам этой реки дворцы науки и искусства и скромные хижины Простой Жизни. Оксана Руль захотела УЗНАТЬ другую страну изнутри. Чтобы свободно плавать в ее культуре, как в широкой реке. Как в Хуанхэ и Янцзы.

Посреди холодной сибирской зимы, в окружении неприступных снеговых крепостей, в кружевах куржака, в метелях Якутии, под ледяной сармой, неистово в зимнюю пору дующей с Байкала, Оксана мечтала о сказочной земле утонченных принцесс и золотых драконов. Китай был для нее чарующей детской сказкой. Но когда-то сказка стала реальностью. И русская девочка однажды увидела настоящую, живую землю из давней легенды – и ее людей. И постояла на Великой Китайской стене. Под ветром и солнцем великого Востока.

Оксана Руль преподает китайский язык в Нижегородском государственном университете им. Лобачевского. А еще она пишет стихи. И готовит к выпуску свою первую поэтическую книгу.

— Оксана, все у человека происходит когда-нибудь впервые. Как тебе захотелось изучить китайский язык? Когда это было в первый раз?

— В школе. Ну да, сейчас все меня спрашивают: «Почему? Как это случилось? Кто тебя надоумил?» А как появилась эта тяга, это стремление – я и вспомнить не могу. Ну просто не упомню этого момента. В одиннадцатом классе нам надо было писать реферат – я взяла тему «Китай». Бегала по библиотекам, искала литературу… Искренне увлеклась… Вообще в жизни многое делается на интуиции, на подсознательном уровне. У меня, наверное, проходила внутри такая работа. Китай был мне предопределен… назначен. Я не фаталистка, но что-то безусловное в этом есть.

— В слове «судьба»?

— Да.

— А в твоей семье кто-нибудь изучал китайский? Или, может, кто-то родом из Китая был?

Нет, китайцев в роду у нас нет. Немцы, сосланные в Сибирь – да, есть. Наша фамилия писалась раньше как «Роуль», и это немецкая фамилия. И никто в семье никогда не изучал иностранные языки. А немецкий забылся с ходом веков, все обрусели.

— Вы жили тогда в Восточной Сибири?

— В Якутии. Усть-Янский район, поселок Северный. Сейчас этого поселка просто нет. И на карте, и в природе. Потом мы перебрались в Мирненский район… знаменитый город Мирный, добыча алмазов… и жили в Удачном.

— Пейзажи Восточной Сибири, знаю, разительно отличаются от Южной – от Бурятии, Монголии, Китая…

— О да! Но я мечтала именно об этой земле. И стремилась туда.

— Я могу понять эту любовь к сказочному Китаю – как мечту, как красивую детскую грезу. И все же, как ты продвигалась по этой «лестнице любви»? Ведь в любой любви важно постижение, знание, открытие?

— Сейчас для подростков есть всемогущий Интернет. Там они могут разыскать все что угодно. А я оглядываюсь назад – во времена нашей юности – никакого Интернета, и только-только начали изучать ранее запрещенную литературу! Появились книги Евгения Замятина, Бориса Зайцева… Варлама Шаламова… Бориса Пастернака… Русских писателей-эмигрантов… Мы были в шоке. В то время «открытия шлюзов» я как раз приехала из Якутии в Иркутск – и поступила в иркутский Институт иностранных языков учить мой любимый китайский язык.

— Иркутск произвел на тебя впечатление? Он ведь, и справедливо, считается культурной столицей Восточной Сибири.

— Да, так же, как Новосибирск – научная столица. Но первое время мне было отнюдь не до красот города. Трудно было жить одной, бороться за жизнь. Что у иногороднего студента – первое впечатление? Конечно же, общежитие. Общага. Человеческий котел, вертеп, варево событий и лиц. Я очутилась в среде молодежи, приехавшей из разных мест большой Сибири, из разных градов и весей… Потом у меня, конечно, появились друзья-иркутяне. И начались походы по старым улочкам Иркутска, открытие всевозможных уникальных мест… Я узнала и полюбила старые закоулки, старые церкви, старые усадьбы девятнадцатого века. Умиротворение и печаль старой Сибири охватывали меня там. Сама-то я жила в районе новостроек – безликих, как все новостройки на свете.

— Тебе нравился легендарный красавец Байкал? А удивительная тайга вокруг Иркутска? Там столько ягод летом, помню… А по весне цветут изумительные сибирские жарки…

— В тайге бывала. Ездили с ребятами за грибами. За черемшой – как же в Сибири без черемши? На Байкал тоже ездили! Частенько! Там – чудо! Вода очень чистая, кристальная… Но купаться было страшновато. Летом, в жару, — десять-двенадцать градусов вода. Это не для слабонервных.

— А каковы были после крутых якутских морозов – иркутские?

— Конечно, гораздо более скромные. Когда все ежились, кутались в песцовые шапки, козьи шали и поднимали до ушей воротники, я бегала с открытым лицом.

— Такая румяная, веселая иркутская Снегурочка… А первое практическое, живое общение с китайцами – какое оно было?

— С первого дня учебы у нас преподавали китайцы – носители языка. Это были замечательные люди. Профессиональные педагоги, очень образованные, безумно интересные. И в то же время простые, доступные в общении. Мы к ним ходили в гости запросто.

— Китай – страна высокой и утонченной поэзии. Как впервые произошло твое знакомство с творчеством китайских поэтов?

— Через одно очень знаменитое стихотворение Ли Бо. У него есть много переводов. Смысл там такой:

Сижу на кровати,

Погруженный в печальную думу.

Смотрю на нежный отблеск луны.

Полнолунья Осенний Праздник…

Прозрачный холод на земле и в небе…

Мы это стихотворение учили наизусть. Так красиво звучит это по-китайски! Как музыка. Историю литературы Китая нам читала дочь знаменитого в Сибири поэта Марка Сергеева, Елена. Именно она заразила нас литературой, искусством Китая.

— Вспомни, пожалуйста, свою первую поездку в Китай!

— Это было на третьем курсе. Провинция Ляонин, город Даньдун. Это, между прочим, та же самая провинция, где находится город Далянь – или, по-русски, порт Дальний.

— Знаменитый Порт-Артур?!

— Именно! У нас в Нижнем был этой зимой, помнишь, художник из Даляня, Сюй Минь-Юань, он показывал свои работы в Выставочном комплексе на площади Минина… такие прекрасные цветы, рыбы, птицы… У китайцев вообще символика живого, зверей и птиц, явлений природы, и символика иероглифа – очень близки по пластике. По графике.

— Ты немного растерялась там, впервые?..

— Оказаться в стране, где все вокруг говорят по-китайски… конечно, это было нелегко. Первое время мы почти ничего не понимали! Дней десять! Ходили, как глухонемые! А потом – внезапно – резкая перемена. Какой-то необъяснимый перелом. Как выдох, как будто перепрыгиваешь через невидимую ступеньку. Р-раз – и уже свободно общаешься.

— Соприкоснулась ли ты в ту поездку с древней культурой Китая?

— Мы посещали буддийские храмы. Религия – это тоже культура. В Китае много конфессий, это очень веротерпимая и богатая религиями страна – там и буддизм, и даосизм, и ислам, и конфуцианство, и христианство. Романтика буддийских богослужений зачаровала меня. Хотя я сама не перешла бы, нет, из моей родной православной веры в буддизм…

— Как то сделал, к примеру, легендарный барон Унгерн фон Штернберг, воевавший во времена гражданской войны в Монголии. А китайское кино? Смотрела ли ты китайские фильмы – в Китае?

— Да, мы, конечно, смотрели фильмы, и не только по телевизору, но и в кинотеатрах, да понимали тогда еще очень мало. Не было не только языкового, но и образного осмысления того, что мы видели. Кинорежиссура Востока, и Китая особенно, очень отличается от привычной нам европейской. Она гораздо более философична, афористична. Много длиннот, повторений, реприз – как в музыке, это чистый символизм. И иной эстетики, основанной на лаконизме видеоряда.

— А китайская еда? Знаменитый китайские рынки?

— Город Даньдун, в отличие от Даляня, расположен не на берегу моря, хотя даров моря, всяких морских звезд, морских ежей и прочей морской живности и в Даньдуне продают много. Едят китайцы только палочками – куай-цзы. Ложечки клались в ресторане около маленьких пиалочек, лишь когда подавался суп! Ресторанов и ресторанчиков везде – тьма-тьмущая. Мы пили рисовую водку. Ее не греют, как японскую сакэ, а пьют охлажденную, вполне по-русски.

— Кроме рисовой, я знаю, в Китае есть и змеиная водка!

— И даже настоянная на гекконах!

— А фрукты? Все же Китай – теплая, южная земля!

— Там обалденные персики! Здесь у нас таких нет! Крымские и кавказские в сравнение не идут! Просто медовые! Махровые, с волосиками… На специальный ворсистый блинчик кладут персик – и плавно отрывают кожуру. Виноград тоже сумасшедший – огромный такой, инопланетный! Инжир и манго – тоже будь здоров! Киви, нектарины — как футбольные мячи! Все какое-то гигантское, немыслимое… В Китае я первый раз в жизни попробовала лиджи. У нас его произносят как «личи». Это такие плоды, круглые как ежи, покрытые либо иголочками, либо смешными пупырышками. Раскусишь — амброзия и нектар…

— Видимо, другая земля рождает иной плод! А про дары моря поподробнее можно?

— Мы ездили на побережье Желтого моря – там в изобилии водятся крабы, кальмары, морские ежи, королевские креветки, трепанги! Есть такие рестораны, где вся морская живность, и рыбы в том числе, плавают в бассейнах. Посетитель пальцем покажет – ему выловят морское чудище, и тут же, на глазах гостя, повар блюдо готовит.

— А чайные церемонии?

— Чай в Китае заваривают в глиняных либо фарфоровых чайничках. Само действо – медленное, неспешное. В Даляне множество чайных домиков, где можно всласть попить чаю, побеседовать с милыми людьми, отдохнуть, за чашкой чая почитать любимую книгу или просмотреть свежие газеты.

— Такие домики и у нас в Нижнем уже появляются! Например, Чайный домик на Нестерова! Вернемся к храмам. В каких китайских храмах ты бывала?

— Помню роскошный, величественный храм Будды – Сы-линь. Там возвышается посередине огромная статуя Будды. Метра два с половиной в высоту. Ярко-желтая – медная, до блеска начищенная, — и сияет, как золотая. В Китае я обнаружила целые семейства христиан, христианские общины, православные храмы. И знаешь что? Есть храмы для туристов, для транзитной публики, такие парадные, где специально наведенный лоск и блеск – а есть храмы повседневные, где молятся простые люди. Везде в храмах, перед мандалами и изображениями Будды, жгут сандаловые палочки. Прихожане сами зажигают светильники. Символика света очень сильна и почитаема на Востоке.

— Оксана, перенесемся из далекого экзотического Китая в Нижний Новгород. Как ты себя здесь чувствуешь как китаевед и переводчик?

— На факультете международных отношений ННГУ я преподаю китайский язык. Мой руководитель – Олег Алексеевич Колобов. Он очень настроен на то, чтобы всемерно развить российско-китайские и особенно – нижегородско-китайские культурные связи. Я думаю, что в дальнейшем я буду, с помощью моих единомышленников, создавать Русско-китайский культурный центр – возможно, при Университете. В Иркутске, кстати, такой центр есть – почему же в Нижнем нельзя это сделать? Отовсюду – из Йошкар-Олы, из Чебоксар, из Москвы даже – ко мне обращаются с просьбами и предложениями, связанными с переводами с китайского. В самом Нижнем Новгороде на сегодняшний день существует множество фирм и предприятий, у которых установлены прочные деловые отношения с Китаем.

— Это значит…

— Это значит, что у крупного бизнеса сегодня есть большой и непосредственный интерес к Китаю и к китайскому языку, без которого деловые контакты просто невозможны!

— Твои ощущения от Нижнего как от города, где ты теперь живешь и работаешь?

— Полный восторг! Нижний я обожаю! Я не люблю суету Москвы. Поехать в Москву в театр, на яркий спектакль или на хороший концерт – ну это еще можно. В Нижнем жизнь течет интенсивнее, чем в Иркутске, но в целом она менее безумная, чем в Москве.

— Где ты любишь бывать летом?

— На Ветлуге. На Севере. Я люблю северные реки. Купаешься в прохладной воде, растворяешься в спокойной природе, ни о чем тревожном не думаешь.

— Что ты любишь делать руками? По-женски, по-бабьи?..

— Вязать. Древнее искусство. Когда я вяжу, мысли текут спокойно и вольно, как прозрачная река. А руки делают свое дело. Это, видимо, очень первобытный, эпический процесс… И шить тоже люблю. Я вяжу и шью быстро – хочу скорее увидеть результат. Но для этого нужно вдохновение. Как в стихах.

— Кто ты по Зодиаку? И по году восточного календаря?

— Близнец. И Дракон.

— О, Дракон! Твой сказочный китайский Дракон… У Дракона, как говорят астрологи, которые, по сути, тоже поэты, с хвоста сыплется золотая чешуя. Для китайца Дракон – символ мудрости, любви, богатства, царствования, разума, силы. Желаю тебе, чтобы твой добрый Дракон принес тебе на крыльях и в огнедышащей пасти твое золотое счастье!

ЧЕЛОВЕК МИРА

Геннадий Рябов: ректор, ученый, гражданин

Геннадий Рябов

Студент заканчивает любимый институт – и не расстается с ним.

Более того: институт растет вместе с ним и благодаря ему, превращаясь из института – в университет, куда мечтает попасть молодежь не только Нижегородской губернии, а иных, часто очень далеких от Нижнего краев.

И еще более того: та Аlma Мater, что вырастила его, становится его детищем, каждая черта в биографии которого дорога ему.

Геннадий Петрович Рябов, ректор Нижегородского государственного лингвистического университета, член комитета экспертов ЮНЕСКО и МОТ, совета Американского биографического института и многих других, обладатель множества наград (последние в реестре — российский орден «Почета» и золотая медаль Австрийской республики «За международное сотрудничество в области культуры»), наверное, вспоминает себя – студентом. Сопоставляя прожитые времена, каждый может сказать: путь пройден большой.

Путь Геннадия Рябова – огромная дуга над планетой с горящим средоточием в одной, до слез любимой точке: Нижний Новгород, Лингвистический университет.

Геннадий Петрович немало ездит по свету – его преподавательская и научная работа, охватывающая полмира, достойна восхищения: когда и как он все успевает! Риторический вопрос для неутомимой, истинно творческой личности.

Есть классический рейтинг: открытие года, событие года, личность года… Геннадий Рябов – Личность Каждого Года и, конечно, на все времена — Человек Города. Его широкое образование, невероятный кругозор, неуемная энергия дает ему возможность делать массу прекрасных дел для процветания науки и культуры любимого Нижнего.

Заманчиво заглянуть и в тайники души филолога высокого класса: что читает Геннадий Петрович, какие новинки, классику, модные бестселлеры, неизвестные, только что опубликованные манускрипты?..

Геннадий Рябов – хранитель родного города в прямом смысле слова: он – в комиссии по сохранению наследия старого Нижнего, и его стараниями наш древний город не теряет ему присущего лица. Поэтому неслучайно несколько лет назад Геннадий Рябов был удостоен высокого звания – «Почетный гражданин Нижнего Новгорода».

…Лицо города – не только легендарные старые дома или дерзость новостроек, но в первую очередь люди. Прислушаемся к тому, что говорит Геннадий Петрович Рябов: его жизнь и его мысли гармонично и насущно вписываются в интеллектуальный пейзаж Нижнего.

— Скажите, Геннадий Петрович, вы, россиянин, по долгу службы связанный с иностранными языками и иностранными государствами, чувствуете себя человеком мира, гражданином Вселенной?

— Чтобы чувствовать себя человеком мира, нужно прежде всего быть открытым для этого мира. Это стало возможным особенно сейчас, когда любая точка планеты реально достижима за несколько часов. В пору моей юности об этом можно было только мечтать, живя в закрытом городе Горьком. Но мир развивается стремительно. И он становится более открытым и более доступным.

— Мы имеем возможность сравнить мироощущение студента Ин’яза той поры – и нынешней…

— Да, ареал обитания для НГЛУ изменился. Раньше у наших студентов было меньше возможностей, хотя и тогда иностранцы удивлялись – как это можно достичь такого высокого уровня владения чужим языком в закрытом для иностранцев городе?.. Но в конце восьмидесятых — начале девяностых город Горький открыли и вернули ему историческое имя – Нижний Новгород. Именно в это время для НГЛУ появляются широкие возможности для международного сотрудничества, открываются культурно-образовательные центры разных стран, берут начало не только культурные, но и экономические программы. Японский бизнес-центр вышел из НГЛУ, «Альянс франсэз» — тоже… Мы всегда считали невозможным изучать язык, не зная культуры страны. Я считаю, что человек, знающий несколько языков и несколько культур других стран, проживает несколько жизней. У нас регулярно проводятся дни культуры и экономики разных стран – так же как и мы представляем Нижний в университетах и городах других стран. В начале девяностых появляются и наши города-побратимы…

— Эссен?

— Не только. Австрийский Линц и американский Филадельфия, финский Тампере и китайский Цзинань… И наше сотрудничество с зарубежными университетами не ограничивается сферой образования. Мы учитываем культурные и экономические интересы нашего города и области. У нас более тридцати университетов-партнеров!

— Какая страна из всех, что вы когда-либо посещали, запомнилась вам больше всего, легла на душу?

— (Задумывается): О каждой стране, где я побывал, можно рассказать много интересного. Но любая страна прежде всего запоминается теплотой человеческого общения. И вот по этой душевной теплоте мне ближе всего Австрия. У нас с Австрией, с Веной и с Линцем множество совместных культурных и образовательных программ. И наш город неоднократно был свидетелем и участником Дней культуры Австрии, которые мы готовили совместно с Министерством культуры, Министерством иностранных дел и посольством Австрии. У нас много знакомых среди австрийских поэтов, писателей, художников и музыкантов … Музыкальная поэзия Австрии непередаваема. Ведь это страна великих композиторов – Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Штрауса…

— А были ли у вас запоминающиеся забавные случаи в этой стране?

— Были, да, забавные случаи. Как раз с музыкой связанные. Вспоминаю – были в гостях у именитой пианистки и крупного дирижера. Сидим, пьем чудесный венский кофе, интереснейшая беседа… вдруг в гости к ним приходят директор всемирно известной рояльной фирмы «Bösendorfer» и его менеджер. Меня представляют. Заходит речь о Нижнем, о нашей Консерватории. «Как там у вас? — директор спрашивает. — Слышал, превосходные музыканты…» — «Да, и в Консерватории – ваш белый рояль стоит на сцене! Правда, старенький уже…» — «Как, в России, в Консерватории, наш белый рояль?! — изумляется менеджер. И, с прямотой доверчивого юноши: — Мы же белые рояли только для техасских борделей поставляли!» Немая сцена. Я пытаюсь смеяться. А они – совершенно серьезно — предложили…

— Что? Поменять рояль?

— Ну да, так и сказали! «Мы отправим вам в Нижний Новгород хорошего настройщика – и подарим вам новый рояль!» И подарили – городу – рояль «Bösendorfer» за сто тысяч евро!

— Das ist fantastisch!

— Эпопея доставки инструмента, каверзы таможни – все забылось, все в прошлом. Зато в Консерватории – в Большом зале – прекрасный новый рояль!

— И вы, Геннадий Петрович, этому виной. Но вернемся к любимому НГЛУ. Какие наиболее значимые образовательные программы последних лет в родном вузе вы можете назвать?

— Была у нас одна весьма важная для общества российско-французская программа: переподготовка сотрудников военных конверсионных предприятий. Люди обретали новую специальность – и иную, не менее интересную и достойную судьбу. Не оказывались, в связи с конверсией, на обочине социума. Были и другие программы: помощь одаренным детям и детям с проблемами развития, программы поддержки сельских учителей иностранного языка и многое, многое другое.

— Геннадий Петрович, вы много ездите по свету. Возможна ли когда-нибудь по-настоящему гармоничный союз, честная и непредвзятая дружба России и мирового образовательного и ученого сообщества? И каково все-таки отношение ИХ — к НАМ?

— Если брать усредненное отношение – это все-таки настороженность. С другой стороны, в любой стране мира найдутся думающие люди, культурные, умные, хорошо воспитанные, вполне согласные с тем, что российская система образования – лучшая в мире. Задача ректорского корпуса России – сохранить это лучшее. Сохранить нашу уникальность.

— А в чем же просчет Запада? Там более популярные у них облегченные образовательные программы?

— Прагматические, я бы сказал. Человека готовят к конкретному виду деятельности. У нас все фундаментальнее: безусловно шире веер, спектр знаний, их охват, погружение в необходимые детали. Образование в НГЛУ – практические все гуманитарные направления, востребованные в современном мире. Выпускники НГЛУ быстро адаптируются в любой сфере: администрации городов и областей, в том числе и зарубежных, бизнес-менеджмент, банки Нижнего, Москвы, мировых столиц, все крупные международные организации, ООН, ЮНЕСКО, посольства – везде есть наши выпускники! А теперь, после первых выпусков нашего Российско-французского университета они есть и в Совете Европы…

— Плюс нашего образования – доскональное знание больших, универсальных объемов полезной информации, так?

— Одна московская компания провела опрос работодателей: выпускники каких мировых вузов наиболее ценятся? Из гуманитарных вузов России в этот рейтинг вошли только МГИМО и НГЛУ! Вот вам и плюсы…

— Вы – сиречь НГЛУ – выигрываете какие-то серьезные гранты?

— Есть знаменитый Фонд Потанина: в прошлом году на потанинском конкурсе мы заняли пятое, в этом году – первое место. Это уникальный рейтинг ориентирован на творческий потенциал, креативность и талант студентов, и преподавателей. Множество вузов участвует в потанинской программе. Наши студенты и молодые преподаватели стали первыми и впервые в своей жизни заработали деньги — потанинскую стипендию — за свой интеллект.

— Какие крупные события в НГЛУ происходили в последнее время?

— Крупные международные научные конференции, выпуск совместных с зарубежными коллегами учебников, открытие выставочного зала и работа абонемента «Музыкальные вечера в НГЛУ», в этих концертах участвуют лучшие исполнители – отечественные и зарубежные; подписание новых договоров о сотрудничестве с китайским и корейским лингвистическими университетами, открытие новых специальностей, получение НГЛУ высшей награды европейской комиссии — «Европейское качество образования». И многое-многое другое…

— Вы патриот, вы работаете на благо России, и все же – какая страна мира близка вашему сердцу? Все-таки Австрия – или есть еще места на Земле, дорогие вам?

— Я полтора года работал в США, в Министерстве образования, был профессором Нью-Йоркского университета. В Нью-Йорке, огромном мегаполисе, обстановка такая: все комфортно и… скучно, потому что ты… да, парадокс… никому не нужен. Ты свободен, потому что отчужден. Все приятны внешне, все тебе улыбаются белозубо – но это скорее не искреннее расположение, а общая манера жить. Для многих людей, оказывающихся в Штатах, такая ситуация обычна – вокруг тебя толпы народу, а ты одинок.

— Это хорошо или плохо?

— Это… удобно до поры. Потом хочется настоящего человеческого тепла. И вот это тепло и есть в Австрии. Вена – чудесный город! Потом, там у меня много близких друзей. Художники, драматурги, музыканты, музыковеды… У нас много общего в мировоззрении, в разговорах. Мы читаем одни и те же книги. Мы мыслим и чувствуем сходно, мы сопереживаем друг другу…

— А Париж очаровал вас?