Рауль Мир-Хайдаров.«Вот и всё… я пишу вам с вокзала». Мемуары.Часть 16. «Ромка-Курятник» и «Коктебель, Крым»

31.12.2013ЧАСТЬ 1 ЧАСТЬ 2 ЧАСТЬ 3 ЧАСТЬ 4 ЧАСТЬ 5 ЧАСТЬ 6 ЧАСТЬ 7 ЧАСТЬ 8 ЧАСТЬ 9 ЧАСТЬ 10 ЧАСТЬ 11 ЧАСТЬ 12 ЧАСТИ 13,14 ЧАСТЬ 15

—

Ромка-Курятник

Год 1964-ый – я уже три года живу в Ташкенте. Перед матчами любимого «Пахтакора» мы с друзьями собираемся по традиции в баре ресторана «Ташкент», от которого до стадиона десять минут хода, мимо прекрасного сквера Гагарина, раскинувшегося вдоль текущей с ледниковых гор реки Анхор.

Год 1964-ый – я уже три года живу в Ташкенте. Перед матчами любимого «Пахтакора» мы с друзьями собираемся по традиции в баре ресторана «Ташкент», от которого до стадиона десять минут хода, мимо прекрасного сквера Гагарина, раскинувшегося вдоль текущей с ледниковых гор реки Анхор.

Бар в отеле не имеет свободного доступа, проход через гостиницу, где дежурят вальяжные швейцары в шитых золотом мундирах, и через ресторан, где на входе стоят бесцеремонные вышибалы. Но Ибрагим Юсупов − балетмейстер и Нариман-аптекарь, о которых, в свой черед, еще много будет сказано, тут свои люди, завсегдатаи. Для них любезно распахиваются в Ташкенте любые двери. За столом мы пока втроем, перед нами изящная хрустальная ваза с фисташками и две охлажденные бутылки белого сухого вина «Баян-Ширей», вино только пригубили, дожидаемся запаздывающих друзей. Ибрагим, как всегда, азартно жестикулируя, рассказывает о предстоящей премьере балета на музыку композитора Кара-Караева «Тропою грома». В это время со стороны ресторана в бар вбегает высокий юноша лет восемнадцати, в кепи-аэродроме, в ярких голубых брюках и пестрой, навыпуск, рубашке и плюхается в глубокое кожаное кресло у нас за столом. Одним движением руки он срывает с головы свое модное кепи и бросает его под стол, и тут же, без суеты, берет бутылку, наполняет стоящий перед ним чужой пустой бокал, и разворачивается к Ибрагиму лицом – весь внимание, уважение. Все это незваный юный гость проделал за секунды, с блеском, артистично, никто со стороны, даже если бы и видел, не подумал, что за столом появился чужак. Ибрагим, не изменяя тональности, продолжает рассказывать о грядущей премьере. Не прошло и пяти минут, как юноша встал, поблагодарил за вино, и очень галантно раскланявшись, не спеша, покинул бар, но уже через гостиницу.

Я спросил – кто это? Ибрагим, не желая отвлекаться от любимой темы, обронил: Ромка – Курятник, у него сестра такая красавица! Но тут подошли запоздавшие друзья, и продолжение разговора о Ромке-Курятнике и о балете Кара-Караева не получилось – футбол торопил.

Чуть позже я несколько раз встречал этого юношу из известной еврейской семьи с набриолиненным коком у кинотеатров «Искра» и «Молодая гвардия», украшавших ташкентский Бродвей, там всегда тусовалась «золотая» молодежь столицы. Но даже среди элитной толпы Ромка-Курятник выделялся – рослый не по годам, одетый с вызывающей яркостью, с нескрываемой надменностью к окружающим на лице.

После печального землетрясения в Ташкенте не стало ни Бродвея, ни «Искры», и я больше никогда не встречал его в своей жизни и даже не слышал – Ромка-Курятник… Чтобы это означало? И почему он тогда бесцеремонно ввалился к нам, взрослым, авторитетным молодым людям в баре за стол? От кого, почему он убегал? Это осталось для меня тайной. Но… забытая тайна откроется мне спустя сорок лет, когда я буду жить в Москве.

Наткнувшись случайно в криминальной хронике известной газеты на сообщение о Ромке-Курятнике, я, конечно, вспомнил далекие шестидесятые годы, Ташкент, футбольный день в баре знаменитого ресторана и юношу-стилягу с надменным выражением лица, вечно торчавшего на Бродвее у рекламных афиш сгинувшей навсегда «Искры». Я с грустью подумал, что есть тысячи, сотни тысяч достойных людей, но о них никогда не появится печатная строка, даже некролог. А о смерти Ромки-Курятника написали все центральные газеты России, о бульварной прессе и говорить не приходится. Сообщение гласило: «Сегодня, на рассвете, в Москве, рядом со своим домом убит известный в криминальном мире 55-летний Роман Александрович Беренштейн, по кличке Ромка-Курятник. Убитый возвращался из казино, где всю ночь играл по-крупному в карты, и уехал под утро на своем «Мерседесе» с солидным выигрышем». Дальше в статье с большим портретом рассказывалось о жизненном пути выдающегося картежника, начинавшего свой путь в жарком Ташкенте. Курятник, оказывается, рано перебрался в Москву и быстро стал в столице известным каталой, авторитетным человеком в уголовном мире. В статье говорилось, что последние годы он часто выступал в роли третейского судьи, разводил конфликтующие стороны, где спор шел на миллионы долларов. А такое доверяется только очень авторитетным людям. Намекалось, что и смерть его связана с каким-то судебным решением, а не с картами. Картежный выигрыш и пистолет, который Ромка-Курятник успел все-таки достать, остались при нем, что подтверждало версию милицейских экспертов.

Вот так запоздало открылась еще одна ненужная мне тайна чужой жизни.

—

Коктебель, Крым

Для полного представления о Домах творчества моего времени надо снова отправиться в Крым, в Киммерию, в Коктебель. Добраться до Дома творчества в Коктебеле было непросто – по железной дороге до Феодосии, но идут туда не самые лучшие и быстрые поезда. Даже в советское время туда направлялись составы с разбитыми вагонами, поезда останавливались чуть ли не у каждого столба, соответственно, и обслуживание оказывалось таким же, рассчитывать на вагоны «СВ» не приходилось. На южном направлении во все времена работали бригады картежников-шулеров, да и откровенных аферистов, воров хватало. Не думаю, что сегодня Украина смогла навести порядок на крымском направлении, у них и сейчас фирменные поезда в Киев не вызывают особого восторга.

Можно было прилететь в Коктебель самолетом, вот аэропорт Симферополя входил в мои молодые годы в десятку лучших в стране, сюда летали все новейшие самолеты. Мой путь в Коктебель из Ташкента был связан только с «Аэрофлотом», дорога дальняя, шесть часов полета, цены для многих кусались, оттого из Средней Азии летали в Киммерию немногие.

Не было и общественного транспорта, связывающего Симферополь и Коктебель, Феодосию и Коктебель, надежда только на таксистов и частников, тарифы, разумеется, сильно завышались – сезон. Правда, из порта Феодосии на коктебельский пирс ходили катера, но тайну их расписания знали только местные, работавшие в Коктебеле. Везло, как всегда, только москвичам и ленинградцам, оттуда в сезон два-три раза в неделю ходили дополнительные поезда в Феодосию, и в дни заезда в Дом творчества к этим поездам подавали старенький латанный-перелатанный автобус, если он не стоял на ремонте и был бензин.

Коктебель оказался самым любимым местом отдыха москвичей и ленинградцев в Крыму, их тут было подавляющее большинство, некоторые завсегдатаи могли похвастаться тем, что здесь отдыхали их дедушки и прабабушки. Многие курортники снимали квартиры в частном секторе десятилетиями. За путевками в Коктебель между писателями шла напряженная борьба, даже велся учет, кто в каком корпусе жил, позже я объясню – почему. Писателям из республик везло больше, там существовала квота на каждый из Домов творчества, но путевки не всегда выбирались, они возвращались все тем же москвичам и ленинградцам.

В мое время власть почитала много высоких имен, прославивших и Россию царскую, и Россию советскую. Одной такой яркой личностью в искусстве, состоявшейся еще до Первой мировой войны, был поэт, переводчик, художник, критик – Максимилиан Александрович Волошин, человек легендарной судьбы. Он мыслил и поступал масштабно. Обычно великие люди оставляют потомкам творческое наследие ¬– признанные современниками произведения. Их жилища, их библиотеки становятся уже при жизни музеями, можно назвать сотни примеров. Но Максимилиан Волошин обессмертил свое имя и географически – Коктебель стал известен на культурной карте России и Крыма только благодаря имени Волошина. Он создал на берегу безжизненного залива поселение, где основные строения и парк, разбитые им вместе с матерью в начале ХХ века, стали культурным центром для многих просвещенных людей той поры. Кто только не бывал в гостях в доме этого замечательного человека! Все, созданное в Коктебеле, включая нынешний Дом-музей, усадьбу, парк Дома писателей – все построено матерью поэта по эскизам самого М.Волошина.

Уже при жизни Максимилиана Волошина Дом-усадьба, с громадной библиотекой, коллекцией живописи, астрономическими приборами, станет известен в мире. Сюда, на набережную Коктебеля, будут приходить письма, книги, газеты, научные журналы со всего света. Владелец усадьбы знал несколько иностранных языков и вел долгие годы переписку со многими известными людьми конца Х1Х и начала ХХ века. Конечно, увлекаясь творчеством поэтов, писателей, художников начала ХХ века, восхищаясь М.Цветаевой, очень популярной именно в начале 70-х годов, я знал и про Коктебель, и про М.Волошина, и про его гостей. У меня даже есть в библиотеке прижизненно изданные книги самого Максимилиана Волошина. Часто о Коктебеле мне рассказывали и крымские татары, сосланные Сталиным в Узбекистан.

Особенно любопытны были рассказы о Коктебеле писателя Шамиля Алядина, участника войны, председателя секции крымско-татарских писателей в Ташкенте. Из наших долгих бесед с Шамилем Сеитовичем в Ташкенте я запомнил интересные рассказы о его чудесных курсантских годах в конце 30-х, когда он учился на штурмана дальнего плавания в Феодосии. Жизнь с детства на море, штурманские знания, полученные в мирное время, оказались для Шамиля Алядина бесценными на войне. Всю войну он командовал скоростными боевыми катерами – трижды тонул, трижды был ранен, сменил за четыре года морских битв семь боевых судов. Невысокий, коренастый, совершенно седой морской офицер, подполковник Шамиль Алядин в День Победы в Ташкенте надевал парадный морской китель, весь, словно кольчугой, покрытый высокими и высочайшими наградами. В ту пору наше старшее поколение состояло из фронтовиков, но никто не мог сравниться с ним своими наградами, сделать это мог только его друг, романист Владимир Карпов, начавший войну в штрафбате. Во время войны Владимир Карпов добыл девяносто восемь важных «языков» из числа только высших офицеров, и у него тоже вся грудь была в орденах. Владимир Карпов оставил нам, потомкам, несколько ярчайших романов о войне, по ним можно писать историю войны. Владимир Васильевич вернулся домой в Ташкент Героем Советского Союза. Позже, в смутные годы, он. возглавлял Союз писателей СССР.

Шамиль Алядин как раз был уроженцем этих мест, и его родной аул располагался у подножия горы Аю-Даг, Медвежьей горы. Крым и Киммерия много значат в истории татар, осталось много архивных свидетельств и документов, касающихся культуры татар той поры, когда несколько веков подряд существовало Крымское ханство татар.

Позже, когда Шамиль Сеитович в Ташкенте выдал свою единственную дочь за известного и очень образованного казанского поэта Адхата Синегула, человека, изучавшего татарскую историю, я и от него услышал много нового из жизни татар Крыма, особенно о рыбаках-татарах Коктебеля. Возможно, даже запоздало, я рискну написать о них повесть, уж очень своеобразной была жизнь в тех краях у татар, когда в 1903г. М.Волошин вместе с матерью только-только облюбовали эти места для строительства своего имения на берегу залива. Жаль, сам Адхат Синегул не успел осветить эту тему в литературе, очень рано ушел из жизни.

Впервые я приехал в Коктебель в июле 1978 года, но вынужден был уехать на неделю раньше срока, чтобы попасть на свадьбу моего младшего брата Рафаэля в Актюбинске. Как летит время – сегодня Рафаэль с семьей живет в Москве, пенсионер, у него растет внучка София, дети состоялись, получили хорошее образование в Петербурге, нашли свое место в жизни.

Надо признать, что Коктебель – самый неуютный, неприспособленный, неустроенный, запущенный Домом творчества. Только волшебная магия имен самого Максимилиана Волошина и его легендарных гостей, вписанных в историю страны; акварели залива, бухты и причала, набережной и гор Коктебеля, сделанные талантливой рукой Волошина, растиражированные в миллионах экземпляров; истории, опубликованные его великими гостями в лучших журналах и книгах своего времени, обеспечили Коктебелю притягательность на целый век, несмотря на различные беды, коснувшиеся страны. Хотя я думаю и даже уверен, к сожалению, что время Коктебеля подходит к концу. Украине не по карману содержать не только Коктебель, но и Ялту. Крым может спасти только российский капитал, российский размах, но такое может случиться только, если Крымский полуостров снова отойдет к России.

Глядя на субтропическую роскошь Ялты, никому не приходит в голову, что Крыму катастрофически не хватает воды. Эту проблему не смогли решить даже в советское время, а у Украины сегодня и без Крыма проблем не счесть, хотя миллиарды за аренду Севастополя, выплачиваемые Россией ежегодно вперед, могли бы пойти на нужды Крыма, но за наши деньги Киев содержит свой флот.

В 1903г., прожив в Крыму, в Коктебеле уже десять лет, Максимилиан Волошин с матерью затевают в голой степи на берегу залива грандиозное, по местным масштабам, строительство главного трехэтажного здания, которое впоследствии станет музеем Волошина, нескольких строений для гостей, закладывают и большой парк.

Освоение Крыма в начале ХХ века, особенно его засушливой части – Киммерии, совпало по времени со столыпинскими реформами, и огромный надел земли вдоль моря семья Волошиных получила бесплатно, только за обязательство разбить здесь парк, сад и построить имение.

Советская история безмерно виновата перед Петром Аркадьевичем Столыпиным, великим человеком, возможно, даже стоящим на одной ступени с другим Петром, прорубившим окно в Европу, построившим Петербург, русский флот, современную русскую армию. Что я знал из школьной истории про П.А.Столыпина? Только мерзости – палач, висельник, «столыпинский галстук». Ни единого доброго слова о его реформах в России, даже об уже свершенных. Вокруг моего Мартука в начале века возникло больше тридцати прекрасных русских сел из столыпинских переселенцев, но никто об их истории нам ни слова не рассказывал. Мне повезло, что я сам заинтересовался реформами Столыпина и увидел на всем постсоветском пространстве его огромный след, нашел его и в Крыму. Нам и сегодня не очень рассказывают о том, какой великий вклад в историю Крыма вложил Пётр Аркадьевич. Мы видим построенные при нем прекрасную Феодосию и Севастополь, Ялту и ее дворцы, парки, дендрарии, великолепную набережную. Не будь П.А.Столыпина, вряд ли Волошин с матерью смог бы затеять строительство своего знаменитого дома и парка. И я, хоть запоздало, низко склоняю свою седую голову перед памятью великого Петра Аркадьевича. России не нужны ни белые, ни красные, России срочно нужны столыпины и только столыпины.

Как Волошины подняли этот парк, как орошали его долгие годы четких сведений нет. Одни старожилы утверждают, что воду спускали с горных озер Кара-Дага, другие говорят – были пробурены глубоководные артезианские колодцы, но вода в них лет через десять после окончания строительства всех сооружений и садово-паркового комплекса в 1913 году пропала. Конечно, парк в выжженной солнцем Киммерии никак не сравним с великими парками Ялты, но он все же потребовал от Максимилиана Волошина и его матери средств гораздо больше, чем все строения усадьбы вместе взятые, сохранившиеся до сих пор.

В 1978г. я еще застал в парке остатки погибающего сада кактусов. О его прежней красоте в 30-40-х годах ХХ века, о редко цветущих дивных цветах мне рассказывали старые писатели-коктебелевцы, есть среди нас и такое исчезающее братство. Я знаю и помню многих из них: Виктора Гофмана, Михаила Синельникова, Игоря Золотусского, Евгения Рейна, Александра Кушнера, Надежду Кондакову. Очень любили Коктебель ушедшие от нас недавно Александр Межиров, Анатолий Приставкин, Майя Ганина, Николай Задорнов, Лев Ошанин, Сергей Баруздин, Татьяна Глушкова, Сергей Наровчатов, Петр Проскурин. Со всеми этими людьми я, к счастью, успел пообщаться, подружиться, хотя числюсь в рядах старых малеевцев.

В 1978г. территория Дома творчества, а значит и сада, еще строго охранялась – вахтеры стояли у входа на набережную и в конце парка, на дороге, откуда въезжали и выезжали во владения писателей машины. У случайных посетителей писательской территории служащие обязательно интересовались – как они сюда попали, и если те оказывались незваными гостями, их тут же выпроваживали с территории. Власть, порядок в стране еще существовали. Не будь такого строгого режима, парк давно бы изгадили и вытоптали до основания, ведь он был рассчитан только на семью и гостей Волошиных. Имелась еще одна причина, кроме тени и прохлады, по которой отдыхающие рвались в наш сад. Коктебель не имел ни одного общественного туалета: ни на пляже, ни на набережной, ни в поселке и даже на рынке – нигде. Сад не был брошен администрацией на произвол судьбы, за ним существовал, по средствам, минимальный уход. Изнывающий от жары парк изредка поливался, даже время от времени работал в центре хилый фонтанчик. Мне, южанину, ташкентцу, было ясно – сад чахнет, требует воды много и постоянно.

Чтобы вам сегодня стало понятно, насколько вода была в Коктебеле дефицитом даже в сезон, скажу, что воду круглосуточно в нашем Доме творчества подавали только в одном-единственном двухэтажном корпусе номер девятнадцать, в котором располагалось всего двадцать комнат. Все остальные разностильные постройки, смахивающие на бедные кварталы Шанхая 20-30-х годов прошлого века, состояли из каких-то хибарок, старых бараков, мазанок, где о душевых писатели и не мечтали, техническая вода подавалась лишь в туалеты. Не было душа и в трех небольших двухэтажных коттеджах, расположенных возле теннисного корта. Душевые кабины находились рядом с административным зданием, там с утра до поздней ночи стояла огромная очередь, проникали сюда и наиболее шустрые с улицы. Частный сектор в сезон страдал от нехватки воды гораздо больше, чем наш Дом и санаторий «Голубой залив», располагавший собственным пляжем и двумя современными корпусами. Вот у них вода была в каждом номере, санаторий принадлежал какому-то засекреченному ведомству. В поселке тоже имелись крошечные, хилые сады, палисадники, но сказать, что Коктебель утопал в зелени – было бы преувеличением. Какую-то тень и прохладу давал только сад, разбитый матерью М.Волошина Еленой Оттобальдовной Глазер.

У многих, наверное, назрел вполне резонный вопрос – почему же в Коктебель рвались и писатели, и просто отдыхающие? Отвечу с удовольствием, меня когда-то тоже мучил этот вопрос. Коктебель обладал особым, мистическим притяжением, какой-то непонятной магией привлекали к себе и море Коктебеля, и его таинственные горы, и бескрайняя степь. Залив тянулся на многие километры, и желающие уединения всегда находили его в самых неожиданных и живописных местах. Коктебель не представлял риска для тех, кто отдыхал с детьми и не умел плавать, пологий песчаный берег с золотым песком нигде не обрывался бездной. Коктебель никогда не знал штормов, настолько глубоко врезался залив в берега полуострова, что жил самостоятельной жизнью, абсолютно все дни оказывались «купальными». Для примера – собственный печальный опыт: однажды в Марбелье из-за шторма все тридцать дней отдыха я провел на берегу, штормит подолгу в Турции, а в прекрасной Греции сезон ураганов и штормов имеет ласковое женское имя Мелтени. На Крите я дважды попадал в ее власть на весь срок отдыха.

Многие отдыхающие каждый день по десяткам интереснейших маршрутов отправлялись на экскурсии: пешие, катерами, машинами, на лошадях. Особенной популярностью пользовались походы в горы с ночевкой, с кострами под звездным небом, со сбором полудрагоценных камней в далеких бухтах Кара-Дага. Ни на один день не прерывались экскурсии на могилу М.Волошина на горе Кучук-Янышар, там читали стихи, фотографировались, купались в море.

Дом творчества тоже предоставлял своим отдыхающим интересные мероприятия: теннисный корт работал с утра и до полуночи, время играющих было расписано в первый же день заезда, вклиниться было невозможно − в 70-х годах популярность тенниса достигла своего пика. В первые же месяцы перестройки на территории Дома творчества появилась первоклассная частная сауна, хозяевами ее оказались мои приятели Олег и Игорь. У них была крупная роскошная собака, как Конни у В.Путина, я с Ириной однажды сфотографировался с нею на набережной. Эту фотографию можно увидеть на моем сайте, там на заднем плане, за нашими спинами – пляж и знаменитый залив, а вокруг – счастливые отдыхающие.

Чуть позже неподалеку от сауны открыли частный чайный домик очень интересной архитектуры, там кипели на дровах настоящие самовары, а чай подавался только травяной – из разных трав и ягод Крыма. Заведение пользовалось такой популярностью, что на него очень быстро обратили внимание рэкетиры. Один из «наездов» на чайную описан в моем романе «За всё – наличными». Самым популярным и общедоступным местом отдыха в Доме писателей считался его летний кинотеатр под открытым небом. Фильмы менялись каждые два дня, и проблемы с билетами возникали как на кинофестивалях. Какое огромное удовольствие – смотреть фильмы на природе, на свежем воздухе, под шум прибоя, под высоким звездным небом Киммерии! Эти ночные киносеансы описаны многими поэтами в стихах. Но и это еще не все прелести отдыха, который мог предоставить только Коктебель.

Особым шиком у отдыхающих там писателей считались каждодневные ночные купания на собственном пляже. Я не могу назвать ни один Дом писателей, где прижились бы ночные купания. Вот в Пицунде, где тоже был свой пляж, несколько раз пытались организовать купания после кино, но не привилось. Не могу сказать, что я был большой любитель ночных купаний, но иногда ходил за компанию, когда просили девушки, проблемы безопасности все-таки существовали, шпаны и пьяни всегда было с избытком. Часто в Москве в старых писательских компаниях вспоминают эти дивные лунные ночи, лунную дорожку на заливе Коктебеля и купания под звездами Киммерии. Разве такое можно забыть?

В конце набережной на причале вечером организовывали на катерах экскурсии в Феодосию и далеко в море, в бухты Кара-Дага – здесь тоже желающих хватало всегда. Теперь я понимаю, что Коктебель ценили потому, что отдых здесь не требовал больших затрат. Ни баров, ни ресторанов в Доме творчества тогда не было, и на набережной редко можно было встретить светских красавиц, модниц, щеголей.

Коктебель – маленький поселок, рыбацкая деревушка, и он ничем не напоминал морские курорты: Ялту, Сочи, Пицунду, Гагры, Сухуми, Батуми, Юрмалу, Дзинтари, где отдыхающие щеголяли друг перед другом нарядами и кутежами в ресторанах. Наверное, и за эту скромность быта любили отдыхающие Коктебель, где поздно вечером на набережной то тут, то там собирались компании и пели под гитару, подобное ни в Ялте, ни в Сочи представить невозможно. Конечно, в Коктебеле были два крошечных ресторана, один – возле рынка, другой – у причала катеров, не могу сказать, чтобы там жизнь кипела.

Стиль отдыха в Коктебеле стал меняться только в перестройку, когда начали возвращаться домой крымские татары из Средней Азии. Как-то вдруг, сразу, вечерами на набережной прямо у ворот нашего Дома творчества возникли из небытия мангалы с шашлыками, переносные котлы с чебуреками, пловом, мантами, горячими лепешками. Задымили самовары, на набережной стало многолюдно, весело, шумно, зачастую – чересчур. Мгновенно, не теряя времени, из Феодосии на набережную подъехали рэкетиры Саши Белого, фамилия и имя реальные. Но татар, прошедших суровую школу выживания в Средней Азии, невозможно было запугать, заставить платить дань, они были готовы любой ценой отстаивать свое законное татарское место под солнцем на родной земле. Об этом я тоже писал в своем романе «За все – наличными».

Да, чуть не упустил самое интересное мероприятие, проводимое в Доме творчества. В Коктебель очень любили съезжаться поэты, здесь дважды за смену проводились Вечера поэзии в летнем кинотеатре. Первый день поэзии проходил дня через три-четыре после заезда, участвовать могли все желающие, но первая часть вечера всегда отдавалась известным поэтам из всех уголков страны, а их набиралось немало. В такие дни на набережной вывешивали объявления, и вход во владения писателей становился доступным для любителей поэзии. Аншлаг был всегда, не помню ни разу полупустой, равнодушный зал. Все-таки, то далекое время было временем поэтов, удачное выступление на нашей дощатой эстраде – и тебя уже знал весь Коктебель, с тобой здоровались, раскланивались, просили сфотографироваться – немалая награда! Второй день поэзии проходил за три-четыре дня до отъезда, и кому выступать – уже решали сами поэты, до фильма у них было часа два, не больше. На этот прощальный поэтический вечер объявления вывешивались с фамилиями участников, обязательно указывались и города, которые они представляли. Вечера были столь популярны, что приезжали любители поэзии из Феодосии, там жили несколько интересных поэтов, которые всегда участвовали в этих вечерах. Особо удачливые поэты и поэтессы уходили с эстрады в окружении поклонников, в их честь где-то накрывали столы. Но я к этим вечерам еще вернусь, у меня есть весомый повод.

В конце 70-х я еще застал танцы в Коктебеле, танцплощадка располагалась рядом с причалом. Играл там неплохой эстрадный оркестр из Феодосии, и музыканты уезжали домой на последнем катере. Саксофонист, феодосийский грек по имени Филипп, на корме перед отплытием почти всегда играл что-то сольное. Прекрасный музыкант, виртуозный исполнитель с мощным звуком, не зря у него среди коллег было прозвище – Чарли Паркер, такие имена даются или в насмешку, или в знак уважения. Несколько лет спустя, я встретил его в Москве, в ресторане «Пекин», где он играл в банкетном зале.

Я, как всегда и везде, много работал, писал, но и на море ходил, тем более оно было рядом, за забором. Пляж, конечно, по нынешним понятиям убогий – захламленный галечный берег, жуткие тяжеловесные топчаны с торчащими ржавыми гвоздями, ни тентов, ни зонтов, ни туалетов, ни бара – ничего. Но это мало кого смущало, мы были молоды, азартны; море, друзья, любимые – рядом.

Как человек, долго проживший на Востоке, я всегда любил ходить на рынок, сюда из Феодосии и Ялты доставляли фрукты, овощи, ягоды. Какие дивные персики «Белый лебедь» продавали в Коктебеле, нигде, кроме Ялты, я их больше не встречал. Самый ранний инжир и знаменитые армянские абрикосы завозили самолетами из Еревана, час лету для предприимчивых армян – не расстояние. Хотя я жил во фруктовом раю Ташкента, утверждаю, что армянские абрикосы вряд ли можно сравнивать по вкусу с другими – они вне конкуренции, как и некогда был армянский коньяк. Некогда…к сожалению.

Когда-то я слышал, что лучшие в мире абрикосы растут на Крыше мира, в горном Бадахшане, в стране исмаилитов, куда доходили воины Александра Македонского. Будучи в Душанбе, однажды я добрался туда вертолетом, хотя требовалось специальное разрешение из-за близости государственной границы. Я хотел сам понять, где же растут лучшие в мире абрикосы. И, вообще, хотел посмотреть закрытую от мира страну исмаилитов, чей глава Ага-Хан, один из богатейших людей того времени, еще был жив и проживал в Париже рядом с Булонским лесом, потрясая мир своими экстравагантными поступками и роскошной жизнью.

Да, горный Бадахшан – страна абрикосов, в сезон все крыши, все горные плато по соседству с домом усыпаны абрикосами для просушки. Там каждая семья собирает по тридцать-сорок мешков отборных сушеных абрикосов-кураги. В России картошки заготавливают гораздо меньше даже в урожайные годы. Вот там, на Крыше мира, я убедился, что армянские абрикосы – все-таки самые лучшие в мире. Хотя горно-бадахшанские и таджикские абрикосы из Исфары, Канибадама вполне тянут на второе место, да простят мне мои оценки друзья из Ходжента.

Покупал я и виноград «Изабелла», к которому привык в Ялте и Пицунде, в Средней Азии этот сорт, к сожалению, не растет. Вино из него продавалось здесь открыто и тайком. Позже, когда я выберу лучший сорт вина «Изабелла», его будут доставлять мне прямо в комнату годами. Хозяйка винного дома работала у нас в столовой. Когда у меня намечалось застолье, я просил рыбаков, торговавших из-под полы свежей рыбой, зажарить для моих гостей огромную, килограмма на три-четыре, браконьерскую камбалу и сварить ведро крупных раков. Рыбаки меня никогда не подводили и приносили в назначенный час рыбу прямо со сковороды, а раков – с огня. Выходит, сервис в Коктебеле имеет давние традиции. Неподалеку от нашего Дома в ту пору работали два известных винзавода, и с любым качественным вином и шампанским для завсегдатаев проблем не существовало, надо было уметь ориентироваться на местности, как любил повторять писатель и прославленный разведчик Владимир Карпов, тоже любивший Коктебель и Крым.

Конечно, даже самые лучшие застолья в Коктебеле никак не могли сравниться с теми застольями, что мы затевали в Пицунде. Там, через дорогу, располагался ресторан «Инкит» Заура Твамбы, где всегда можно было к определенному часу заказать большие закрытые круглые хачапури, жареную форель и даже молочных поросят и молодых барашков, не говоря уже о приготовленных на вертеле курах. Абхазское и грузинское гостеприимство, их кулинарные возможности и традиции поражают мое воображение даже сегодня, когда я успел многое повидать по миру. О винах и говорить не приходится – оно было в изобилии, в ассортименте, на любой вкус, кто пробовал – никогда не забудет. Как прекрасно, что мы с друзьями устраивали друг другу праздник почти через день, накрывали столы или у Заура в «Инките», или в нашем Доме творчества – есть, что вспоминать в старости, о чем писать в мемуарах. Как приятно на закате дней припомнить шумные, веселые застолья среди друзей.

Однажды, в первое посещение Коктебеля в библиотеке мне посоветовали прочитать небольшую потрепанную книгу – «Прогулки по Феодосии». Странная смесь беллетристики с любопытными, загадочными историями и толковым краеведческим материалом. Чаще читайте потрепанные книжки! Я сразу же влюбился в этот приморский городок, в его тенистые каменные кривые улицы, в его бело- и розово-каменные одноэтажные флигели, с высокими, в три-четыре ступеньки, крылечками, утопающими в чайных розах и олеандровых кустах. Я был очарован его духанами, построенными вместе с первыми особняками Феодосии, рынками, пахнущими рыбой, зеленью, вином, острыми сырами. Влюбился в скромную феодосийскую набережную, вряд ли упоминавшуюся в книгах о великих набережных, но по которой, оказывается, прохаживалось столько знаменитых людей – людей, которых я знал по книгам, по вкладу в историю Отечества.

В 1978г. выбраться мне в Феодосию не удалось, я вынужден был улетать на свадьбу моего младшего брата, его свадьба у меня всегда ассоциируется с Коктебелем. Но уже в следующий раз я посетил Феодосию трижды: дважды – один, в третий раз – в компании поэтов из Казахстана, когда отмечали день рождения одной известной поэтессы, которая переводила их стихи. Почему один, да еще дважды? Я не забыл рассказов фронтовика, писателя Шамиля Алядина о его курсантской юности в приморской Феодосии в 30-х годах прошлого века. Кстати, Шамиль Алядин очень любил фильм по повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики!», он говорил, что это фильм о его юности, о его судьбе и о его погибших друзьях.

Я был знаком с Борисом Балтером, у него имелась дача в Малеевке, сразу за оврагом позади нашего Дома творчества, я иногда проносился на лыжах мимо его бревенчатого ухоженного домика. Борис Балтер приезжал в Ташкент к Аскаду Мухтару, переводил его знаменитый роман о хлопкоробах, отмеченный Государственной премией СССР. Но судьба прекрасного перевода Балтера оказалась несчастливой. За участие в альманахе «Метрополь» Б.Балтер попал в опалу, и все его переводы запретили, а готовую к выпуску книгу Аскада Мухтара пустили под нож. И такие печальные истории случались. «До свидания, мальчики!» − прекрасная книга. В ней столько настроения прошедшего времени, морских красок, высокой печали, чистой любви, дружбы, верности долгу, Отечеству. В книге нет идеологической трескотни. В ней столько примет той довоенной жизни, которая осталась навсегда в сердце феодосийского моряка, писателя Шамиля Алядина.

Я думаю, что эта маленькая книжка – одна из лучших книг о войне и любви. И фильм по ней замечательный, с легендарным Ефимом Копеляном, редкое совпадение текста с камерой. Сегодня, когда мы говорим о молодежи, о потере патриотизма – самое лучшее время для переиздания этой блистательной повести.

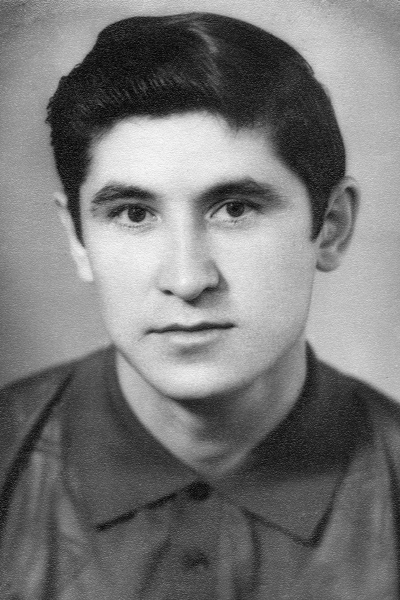

Не могу удержаться и не рассказать о том, как я познакомился с этой замечательной повестью. 30 декабря 1960-го года я спешил поездом из Кзыл-Орды в Актюбинск на встречу друзей-путейцев – выпускников 1960 года, на которой настоял именно я. Осталась групповая фотография этой встречи, которая есть на моем сайте. К сожалению, из этой компании остался я один. Вглядитесь в лица юношей-путейцев, которые вступали во взрослую жизнь пятьдесят пять лет назад. Как железнодорожнику, мне был положен бесплатный служебный билет формы 2, который давал право пользоваться мягким вагоном. В тот раз мне повезло – впервые в жизни я ехал в старом, царского времени, вагоне, который уже и в кино не встретишь. Все было обшито красным деревом, светильники – хрустальные, а обивка спинок диванов даже не потеряла зеленый цвет сверхпрочного велюра. Я с восторгом оглядывал свое купе, ехать мне нужно было всего двенадцать часов. Раздвигая на ночь спальное место, я обнаружил у стенки рундука тоненькую книжку, то ли забытую, то ли оброненную. Я достал книжку, но обложки были оборваны, в начале и в конце не хватало страниц по пятнадцать, но, тем не менее, я стал ее читать. После первых же страниц сон как рукой сняло, я прочитал ее до Казалинска, часа за три. Вы не можете представить, как я жалел, что не узнал конца истории! То, что я пропустил в начале, я все-таки домыслил, но конец… Книжку я захватил с собой в Актюбинск и после встречи Нового года, в первый же рабочий день я побежал в библиотеку. Но там книги этой не было, видимо, тираж оказался мал, и книга до Казахстана не дошла. Нашел я книгу только через три года, когда уже жил в Ташкенте.

К Аскаду Мухтару, когда приехал его переводчик из Москвы, я зашел случайно, они как раз садились за стол, меня за столом и представили Б.Балтеру. В какой-то паузе застолья я все же не удержался и рассказал о том, как несколько лет искал книгу нашего гостя «До свиданья, мальчики!» Я не забуду, как был растроган не только Балтер, но и Аскад Мухтар, лучшей истории для писателей не придумать. Так состоялась моя встреча с замечательным человеком Борисом Балтером.

Частые беседы с Шамилем Алядином настолько врезались в мою память, что я, не расспрашивая никого, сам отыскал в Феодосии те скверы, парки, сады, памятные здания, где он бывал, учился. Я нашел кинотеатры, летние эстрадные площадки в парках, столь популярные до войны. В Феодосии, как и в Москве, был свой Сад «Эрмитаж», где гастролировали столичные звезды, любившие море, Крым и Коктебель. Я отыскал все памятные места, любимые писателем Алядином, отыскал точки, где он назначал свидания своей любимой девушке, посетил те духаны и тот же ресторан «Прибой», где он изредка бывал с друзьями.

Феодосия – небольшой, но очень уютный, красивый город с историей. В 70-х, когда я познакомился с Феодосией, он не очень изменился по сравнению с годами юности Шамиля Алядина. Я прошел все места, посидел под всеми вековыми платанами, каштанами и дубами Феодосии, где прошла юность татарского писателя, морского офицера Шамиля Алядина. Дорогой Шамиль Сеитович, я никогда вас не забуду, вы – истинный патриот своего народа, вы отдали долг Отечеству сполна, спасибо вам и за город вашей юности, который вы открыли мне с любовью в наших долгих беседах в Ташкенте.

Была еще одна весомая причина, объяснявшая – почему я дважды приезжал в Феодосию один. К этому времени я уже собирал живопись, в моей коллекции есть десяток картин, купленных в Ялте, в Коктебеле, в Феодосии. Как коллекционер с пятидесятилетним стажем, могу утверждать, что любая картина несет на себе печать времени и того пространства, где она была написана.

О музее живописи в Феодосии и его знаменитой коллекции я знал давно, задолго до поездки в Крым, потому что моя молодость пришлась на увлечение картинами И.Айвазовского, он лучше всего был представлен именно в музее Феодосии. Вот еще одна причина моей любви к этому приморскому городу. Музей живописи в Феодосии существует с царских времен, сюда на морской пленэр приезжали многие известные русские художники Х1Х века и дарили свои картины только открывшемуся музею, а оказалось – на века. Конечно, и Эрмитаж, и музеи Москвы сильно «пощипали» феодосийские фонды, но и то, что осталось, тоже поражает воображение. Жаль, это невосполнимое народное достояние России теперь принадлежит Украине. Я уже писал с горечью о советских музеях, оставленных в Ташкенте и Нукусе, а теперь вот и Феодосию припомнил. Какие грустные открытия, откровения рассыпаны на страницах моих мемуаров, жаль.

Чиновники книг не читают, а на внимание власти и рассчитывать не приходится. Да и среди народа мало кто знает об этих потерях, у народа насущных проблем хватает. Вот если бы составить книгу потерь России за последние сто лет – ахнул бы, наконец, не только народ, но и власть бы встрепенулась, но кто же займется этой книгой, вся надежда на сам народ и остается. Я ведь не искусствовед, не специалист по бездумно брошенным русским музеям на окраинах некогда великой империи, с их мировыми шедеврами, но я предполагаю, что таких музеев не три и не тридцать три. Разве таким бесценным собраниям не стоит вести учет? Или так легче разворовывать, задним числом объясняя, что картины некогда отправлены в Нукус, в Феодосию или остались навсегда с царских времен в Ташкенте, в Кишиневе, в Бишкеке, в Душанбе? Не пришло ли время, извинившись за беспамятство горбачевых, ельциных, хрущевых, просить вернуть то, что и без международных судов по праву принадлежит России, хоть царской, хоть советской, хоть нынешней? Ведь мы вернули немцам сокровища Дрезденской галереи, и конца нашим уступкам во всем, чего ни коснись, не счесть и не видать.

В 80-х годах я часто бывал в Коктебеле, потому что у меня начался романный период, а большая форма требует времени и сил. Направляясь в далекий Крым, я старался брать путевки и на две, и на три смены, сроки эти начинались у меня в межсезонье с апреля-мая, когда Дома творчества еще пустовали, ажиотаж начинался летом в купальный сезон. Чаще всего я начинал работать в Ялте, а затем переезжал в Коктебель или наоборот. Каждый раз, посещая Коктебель, я раза два обязательно бывал в Феодосии, когда ориентируешься, знаешь расписание катеров и, вообще, организован, это – недалеко. Появились у меня там любимые рестораны – в городе, на набережной, но это не мои открытия, я посещал те заведения, в которых до войны любил бывать писатель, морской офицер Шамиль Алядин, они и через сорок лет оказались мне по душе.

В ресторанах Феодосии мне особенно, как нигде, нравилось обслуживание, хотя я отдавал должное официантам Москвы и Ташкента. Конечно, я не оцениваю их расторопность, ловкость, любезность – это само самой предполагается в этой профессии. Феодосийские официанты остро чувствовали клиента или, как говорили асы в «Пекине» − «читали» гостя, и с ними я всегда находил общий язык, приходил ли я один или заваливался без звонка, без предупреждения с компанией в переполненный зал, все проблемы мгновенно решались.

Думаю, что официанты, хотя и не считаются «инженерами человеческих душ» − так иногда аттестовывали советских писателей, знают людей лучше, чем пишущая братия. Потому что знание психологии, слабостей и желаний клиента – основной хлеб официанта. Теперь-то никто не задумывается, что работа официанта в советские годы слыла рискованной и опасной. Почему? Могли за хамство, за нерасторопность, невнимательность и по шее надавать, крутых и дерзких мужчин раньше было гораздо больше. За обсчет на два-три рубля можно было схлопотать и тюремный срок – реальный, а не условный, знаю десятки случаев. Существовала серьезная организация – ОБХСС. В торговле, в ресторанах ее боялись больше, чем КГБ. Я уже писал о том, как не хватает новой России опричников Ивана Грозного, не помешало бы к ним и ОБХСС Л.И.Брежнева в помощь, как жаль, что не учитывается исторический опыт страны. Это сейчас вольготно живется казнокрадам, мошенникам, аферистам, чиновникам – воруй, не хочу, даже только штрафами могут отделываться. Но ворьё, пойманное за руку и осужденное, получив свободу, оказывается, штрафы платить не желает. Жадность фраера сгубила – старая российская присказка подтверждается и в новой России. Штрафов, за что особенно ратовал Д.А.Медведев, будучи Президентом, сегодня суды навыписывали на десятки миллиардов, а собрать за три года не удалось даже нескольких миллионов. Зря власть на порядочность чиновников рассчитывает, они на другой же день после суда снова стали взятки и откаты брать, а о штрафах и не вспоминали. Не тех жалеете, не тех уводите от справедливого суда, господа депутаты, сенаторы, министры, не тех.

Грустно слышать, как президент, премьер, министры, представляя бюджет страны, бюджет крупной стройки, очередной олимпиады-универсиады, твердят, словно попугаи – если не разворуют…если не разворуют… Правда, один смелый сатирик разъяснил народу эти заклинания власть предержащих людей – мол, так дается команда, сигнал чиновникам разных мастей: воруйте, воруйте, да не забудьте с нами поделиться. Правда, последняя часть фразы принадлежит покойному ельцинскому министру финансов Александру Лившицу.

В Феодосии есть музыкальное училище, и готовит оно кадры уже лет сто, так что музыкантов, певцов и композиторов хватает не только на Крым, но и на всю Украину. В Феодосии, в каком бы ресторане я ни бывал, везде встречал прекрасные джазовые оркестры, где каждый пианист, трубач, саксофонист, контрабасист имел свое соло. Кстати, Чарли Паркера – феодосийского грека Филиппа, я впервые слышал в ресторане «Прибой», поистине – золотой саксофон Феодосии. Когда в Коктебеле складывалась компания и появлялся повод погулять, мы отправлялись в Феодосию. Друзья шутили – если с нами будет Рауль, нам не придется ночью вплавь возвращаться в Коктебель. К этому времени я знал в Крыму многих частных таксистов и их телефоны, но особенно ценил и берег номера телефонов владельцев частных катеров, они могли доставить нас домой и после полуночи. Не верится, что когда-то мы так подолгу засиживались в ресторане с феодосийскими джазменами на набережной прекрасного приморского города, который так любили и Иван Айвазовский, и крымский писатель Шамиль Алядин.

Те, кто читал главы мемуаров о Ялте, о московском ресторане «Пекин» или о ресторанах «Инкит», «Золотое руно» и «Колхида» в Пицунде, или о тбилисском ресторане на горе Мтацминда, где меня по ошибке некий Дато Гвасалия, по кличке Лорд, принял за таинственного Марселя, наверное, уже десять раз подумали – а когда же этот гуляка ходил на работу и, вообще, работал ли он? Не спешите записывать меня в тунеядцы. Правда, сегодня в России полстраны – тунеядцы, к сожалению, у нас и страна склонна к безделью, больше поет и пляшет, чем сеет и пашет.

У меня трудовой стаж – с четырнадцати лет, почти двадцать лет я отработал инженером в строительно-монтажных организациях на крупнейших стройках, объездил страну вдоль и поперек. Нужно обязательно прибавить к моему трудовому стажу еще и тридцать пять лет непрерывной работы за письменным столом и учесть десятимиллионный тираж моих книг, с каждой из которой удержан налог в тринадцать процентов в казну, а это – десятки миллионов рублей. Наверное, вы думаете – вот у кого пенсия должна быть повыше, чем у депутатов. Нет, я не получаю и пятой части того, что получает депутат даже одного созыва. Я имею пенсию бездельника, пьяницы, неумехи, едва набравшего пять-семь лет стажа. Вот, как отблагодарила власть всех своих трудоголиков с пятидесятилетним стажем, сравнив нас с теми, кто и при социализме сидел на шее общества и таких, как мы. Оттого сегодня никто не хочет работать, думает – государство все равно всех уравняет, работай – не работай, и проститутки получат такие же пенсии, как и сталевары. Но, когда случайно, на спор, я в тридцать лет написал рассказ, то после первых же изданных книг ушел на «вольные хлеба», т.е. нигде не работал, жил жизнью профессионального писателя – писал книги. Правда, писателей на «вольных хлебах» всегда были единицы, думаю, не больше двух-трех процентов от всего числа писателей, никто не рисковал жить на гонорары, хотел иметь гарантированную зарплату.

Огромная масса писателей работала в издательствах, журналах, газетах, на радио, телевидении. Замечательный поэт, переводчик Сергей Поликарпов, профессиональный писатель, говорил: «Мы с тобой, Рауль, как картежники: выиграл – живешь, не написал, не перевел, не издал – зубы на полку». Но я верил в свою работоспособность, в свои возможности, к тому же я мог взять аванс под будущую книгу в любом издательстве. Если я и брал аванс, то никогда не подводил издателей, ни разу не пролонгировал договор, рукопись предоставлял в срок. Из этого складывалась репутация писателя в наше время, а теперь бездомному, безработному, пьянице, бездельнику и аферисту дают кредиты на машину, квартиру, а потом годами пытаются найти его, судиться с ним. Воистину, удивительное время.

Прочитав мемуары, внимательный читатель, особенно начинающие писатели, захотят спросить меня: как при такой напряженной, интенсивной жизни – музыка, театр, балет, живопись, литература, спорт, мода, застолья, друзья, путешествия – удалось так много написать, издать? Отвечу, хотя на подобные вопросы я отвечал и до мемуаров на творческих вечерах, на встречах с читателями. Да, начав писать после тридцати, написать двенадцать-пятнадцать томов прозы, причем абсолютно все произведения имели журнальные публикации и не по одному разу, да еще на разных языках, опубликовать написанное в газетах, записать на Радио – дело не простое. Тем более, на мое писательское время пришелся развал страны и книгоиздания, почти два года я потерял в больницах из-за покушения, хотя и там писал.

В начале пути я спросил однажды у классика узбекской литературы Аскада Мухтара: «Сколько лет нужно, чтобы написать роман?» Он, не раздумывая, ответил: «Пять, не меньше». Ответ не устроил, разочаровал, у меня впереди по таким выкладкам не было романного будущего. К счастью, ровно через месяц в Ялте я спросил у ленинградца Ильи Штемлера, автора первых советских бестселлеров в СССР: «Сколько времени нужно, чтобы написать роман?» Илья, тоже не раздумывая, как и Аскад Мухтар, ответил: «Год!» Я всегда с благодарностью вспоминаю Штемлера не только за его интересные романы – Артур Хейли отдыхает, а, прежде всего, за то, что он раскрепостил мое сознание, заверил, что у меня и на романы есть время.

Теперь-то я знаю, отчего один пишет роман пять лет, а другой – год, и это, в принципе, никак не влияет на его качество, тут уж важен талант, вкус, слух, позиция. Все зависит от скорости мышления автора, тугодумы (я не о тупых) пишут пять лет, а люди с быстрым, искрометным мышлением могут и за год написать. Сегодня быстро пишущих беллетристов тьма, некоторые и по пять романов пишут за год, но я уверен, что тут без «негров» не обходится. Знаю проблему не понаслышке, хотели и ко мне такую команду «негров» прикрепить, но я слишком долго и трудно зарабатывал свое имя в литературе, чтобы так пошло распорядиться им.

Сегодня всем пишущим очень помогает компьютер, но я признаюсь без смущения: как завещал нам, молодым, мой любимый писатель Валентин Катаев – пишу от руки. Я ощущаю магию притяжения листа белой бумаги, радуюсь волшебству текста, возникающего из летящей из-под пера строки. Возможно, я старомоден, не стану спорить. Важно, чтобы было о чем писать и как подать. Более весомая помощь пришла писателям из Интернета, любую информацию, на которую раньше требовался не один поход в серьезную библиотеку, сейчас можно получить в течение пяти минут – для меня это фантастика. Хотя раньше моя память, моё знание истории, культуры, спорта, жизни выдающихся людей, вошедших в мировую сокровищницу, оказывались огромным преимуществом перед коллегами.

Иногда я задумываюсь – компьютер, Интернет, всё написанное выходит из-под принтера первым экземпляром, за малограмотных машина даже исправляет ошибки, но стали ли от этого наши тексты лучше, притягательнее, где книги, которыми зачитывается вся страна? Появилось ли волшебное фетовское: «луной был полон сад»? Не знаю, пока не встречал, но среди нас и сегодня живут прекраснейшие поэты: Евгений Рейн, Геннадий Русаков, Николай Зиновьев (Краснодар), Равиль Файзуллин, Сергей Алиханов, Радиф Гаташ, Рузаль Мухаметшин, Лилия Газизова, Алена Каримова – и большинство из них пишут от руки, хотя мой Валентин Катаев для них не авторитет.

Скорость мышления – это природная данность, но если с юных лет интересоваться многим, быть любопытным, это обязательно даст результат, если вы надумаете писать. Меня в двадцать пять лет в Ташкенте без иронии, без насмешек, как и феодосийского грека-саксофониста Чарли Паркера, называли ходячей энциклопедией. Это случилось в конце 60-х – самом культурном временном отрезке в истории СССР. Но я уже тогда перечитал тонны книг, сотни километров строк поэзии. Я обладал скоростным чтением до того, как появился этот термин и рекомендации по быстрому чтению. Я не думаю, что тогда я много знал, если все последующие пятьдесят лет только и занимался самообразованием, расширял и углублял свои знания. «Ходячая энциклопедия» − объяснение простое, на тот момент я знал гораздо больше, чем мое тогдашнее окружение, но до высокоинтеллектуальных людей мне было еще далеко.

Нынче ситуация совсем уж плачевная, в последние сорок лет непрерывно падает уровень культуры и образования, и прослыть интеллектуалом в такой ситуации немудрено. Сегодня, в век величайшей демагогии, полной беспринципности в верхах и низах, шарлатанства во всем, чего ни коснись, нашли мягкий «научный» термин, не желая замечать катастрофическую ситуацию в культуре и науке, − «разносторонность интеллектов». Этот термин чаще всего упоминается там, где интеллекта нет и в помине. По замыслу запустивших его, он должен примирить, например, подлинного ученого с шарлатаном «академиком» Петриком, протеже некогда всесильного спикера Государственной Думы Грызлова, задумавшего за счет госбюджета обеспечить «чистейшей водой» Петрика всю страну. Еще один более упрощенный пример: некто − специалист по пиву в пластиковых бутылках (что категорически противопоказано пиву), другой – специалист по краху социальных институтов России. У кого из них, вы думаете, больше последователей, кому из них власть отдает предпочтение, кого больше финансирует? И к гадалке не ходи – пиво не обойдешь. В таком скудоумном времени мы живем.

Но я, как всегда, отвлекся, вернусь к начинающим писателям, которых, к моей радости, великое множество. Компьютер способствует чувствовать себя талантливым, всезнающим, одаренным, но много еще впереди трагедий ждет тех, кто не читал книги, не учился, а вырос только с компьютером в обнимку. Хочу сказать тем, кто увлекся прозой − для прозы нужен характер, политическая и социальная позиция и даже судьба, биография, без этого в литературе делать нечего, только загубишь свою жизнь. Исходя из криминальной поговорки: вход рубль, выход – два, надо понимать, что из литературы даже за тройной тариф не выйдешь – слишком зазывно звучат сирены славы. Только четкость жизненных позиций гарантирует, что у вас появится читатель.

Проза требует от писателя организованности, усидчивости. Уже упоминавшийся Илья Штемлер говорил так: «Талант романисту необходим для того, чтобы удержать зад на стуле, без этого главного таланта любой другой – бесполезен». Сегодня, подводя итоги жизни в мемуарах, хочу сказать, что сорок лет назад, рекомендуя меня в Союз писателей, известный русский писатель Николай Елисеевич Шундик, в молодости учительствовавший на Чукотке и написавший бестселлер своего времени «Быстроногий олень», писал: «У Рауля Мир-Хайдарова острый социальный взгляд, твердая рука и ясность авторской позиции. Он масштабно, по- государственному мыслит, у него Отечество, Родина, народ – прежде всего…»

В 2003г., когда у меня были уже пять раз изданы собрания сочинений, а романы имели миллионные тиражи, бывший Прокурор Узбекистана, а позже – Генеральный прокурор России О.И.Гайданов выпустил книгу «На должности Керенского, в кабинете Сталина», тоже ставшей бестселлером. В одной из глав он рассказывает о покушении на меня из-за романа «Пешие прогулки», о том, как он с генералом МВД Э.Дидоренко уберегли мою жизнь в больнице. Через тридцать лет после Н.Е.Шундика Олег Гайданов писал: «Я, сорок лет отдавший Прокуратуре, впервые встретил писателя, столь прекрасно разбирающегося в коридорах власти, знающего нашу юридическую, правовую систему, механизм власти – человека, мыслящего глобально, по-государственному, видящему будущее страны на десятилетия вперед».

Вот с таким напутствием я вступал в литературу и с такими оценками заканчиваю ее. Н.Е.Шундик, давший путевку в жизнь многим молодым писателям, к моей радости увидел мои первые романы, первые собрания сочинений, я счастлив, что оправдал его надежды. Впрочем, мы сами выбираем себе учителей и учеников. Не ошибитесь в своем выборе. Проза требует марафонского дыхания, усидчивости через не могу, ответственности. За все написанное нужно отвечать, а для этого нужен твердый характер. Политик-флюгер, писатель-флюгер, перевертыши – беда для страны, для народа. Я за роман «Пешие прогулки» заплатил высокую цену, кровью и здоровьем, с сорока семи лет я инвалид второй группы. Жалею ли я о написанном, принесшем мне много беды, заставившем бросать обжитый дом, налаженную жизнь? Нет, не жалею, меня никто не заставлял, я написал то, что ожидал от меня мой читатель.

Теперь, когда познакомились с Коктебелем, наверное, пришло время чуть подробнее узнать о том, кто прославил его. Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин родился 28 мая 1877 года в Киеве, в семье юристов. Вскоре после его рождения родители разведутся, и он останется с матерью Еленой Оттобальдовной Глазер. У Волошина с матерью отношения сложились теплыми, сердечными, она во всем поддерживала сына до конца своих дней, Елена Оттобальдовна умерла в Коктебеле в гражданскую войну в 1923 году. Она успела увидеть и подросший сад, и пожить десять лет в отстроенном ею особняке, вошедшем в историю ХХ и ХХ1 веков. Отец Волошина прожил недолго, умер в 1881г. Раннее детство Максимилиана прошло в Таганроге и Севастополе. Перебрались они с матерью в Коктебель в 1893г., гимназию он закончил в Феодосии, живя на съемных квартирах. В 1897г. он поступил в Московский университет, где проучился два года, но был отчислен «за участие в беспорядках», продолжать образование не стал, занялся самообразованием.

В 1900-х годах он много путешествовал, пропадал подолгу в европейских библиотеках, слушал лекции в Сорбонне. В Париже брал уроки рисования и изготовления гравюр. В 1903г. возвращается в Москву, примыкает к поэтам-символистам и активно публикуется. С этого времени, живя то в Москве, то в Париже, он многое сделает для сближения русского и французского искусства. С 1904 года в Париже он регулярно пишет для газет «Русь» и «Весы». Много публикуется во французской прессе. В 1906г. Волошин женится на художнице Маргарите Васильевне Сабашниковой, племяннице известного русского композитора В.Сабашникова, и переезжает с нею в Петербург. Жизнь у них складывается сложно, после революции они разведутся.

Максимилиан Волошин прожил очень бурную жизнь. В 1905г. в Париже он стал членом масонской ложи «Труд и истинные друзья», но вскоре перешел в другую, более высокую, ложу «Синайская гора». В 1909г. в Петербурге у него состоялась дуэль с Николаем Гумилевым на Черной речке, там, где убили А.Пушкина. Секундантом М.Волошина был граф Алексей Толстой. Причиной дуэли оказалась поэтесса Елизавета Дмитриева. Волошин придумал ей успешный псевдоним – Черубина Де Габриак. Стихи талантливой незнакомки оставили след в литературе того времени. Е.Дмитриева умерла в 1928г., переписка между ними длилась всю жизнь. К 1910-му году М.Волошин стал заметной фигурой в литературе – в 1914г. выходит его книга избранных статей о культуре.

Летом 1914г., увлеченный идеями антропософии, Волошин уезжает в Дорнах, в Швейцарию, где с единомышленниками из семидесяти стран приступает к постройке храма святого Иоанна, символа братства народов и религий. С началом Первой мировой войны он пишет Военному министру России В.Сухомлинову отказ от военной службы.

После революции он окончательно осел в Коктебеле, в доме, построенном матерью. Здесь он написал множество своих знаменитых акварелей, которые и поныне составляют гордость коллекции Дома-музея. В годы гражданской войны поэт пытался умерить вражду между белыми и красными, и это ему иногда удавалось. Письмо, направленное М.Волошиным в защиту арестованного белыми О.Е.Мандельштама, спасло того от расстрела, но красные в 1937г. все же расстреляли поэта.

В 1924г. М.Волошин передает бесплатно Наркомпросу свой дом и создает в нем Дом творчества писателей, это и спасло дом от разорения и экспроприации. В 1927г. М.Волошин зарегистрировал новый брак с Марией Степановной Заболоцкой и прожил с ней до конца своих дней, но немного – пять лет. Умер М.Волошин в 1932г. от сердечного приступа и похоронен на горе Кучук-Янышар. Свой дом он завещал Союзу писателей.

Каждый Дом творчества сулил писателю новые знакомства, новую дружбу, неожиданные возможности сотрудничества. Эти творческие отношения позволили мне печататься в Киргизии, Казахстане, Таджикистане, Туркмении, Каракалпакии, Молдавии, Украине, Белоруссии, Грузии, Чувашии, Удмуртии, Татарстане, Дальнем Востоке. Где-то выходила книга, где-то печатали в журналах, газетах, альманахах – каждая такая публикация давала писателю новых читателей. Раньше было принято писать письма артистам, композиторам, писателям, Героям труда – и я имел широчайшую аудиторию писавших мне читателей от Клайпеды до Владивостока, от Анадыря, где работал Н.Е.Шундик, до Душанбе, где в журнале «Памир» я впервые напечатал рассказ «Прощай, чайхана». В том же номере печатался и знаменитый Тимур Зульфикаров, выдвигавшийся на Нобелевскую премию.

Жизнь Востока проходит в чайханах, оттого рассказ имел неожиданный для меня резонанс – я получал массу писем. Вырос я на западе Казахстана, в двадцати пяти километрах от России, где чайхан не было вовсе. В Казахстане чайханы есть южнее: в Кзыл-Орде, Чимкенте, Джамбуле, Казалинске, Алма-Ате. Эти восторженные письма читателей подтвердили мое знание восточного быта, его духа, уклада жизни всех тюркских народов. В ту пору народ не был столь политизирован, он еще крепко знал и соблюдал традиции предков, складывавшихся веками.

В чайхане, словно на древнем русском вече или майдане, решались все вопросы: от выборов власти до проблем повседневного быта, до свадьбы и похорон. Так я стал «своим» писателем в новых для себя краях, где позже прожил тридцать лет. Оттого, когда появились первые романы из тетралогии «Черная знать», они оказались и востребованными, и ожидаемыми обществом, народом, моими читателями – всеми, кроме власти. Я получал письма со всей страны, особенно много из соседних с Узбекистаном республик, видимо, крепко и там власть достала свой народ. Самое удивительное – четверть писем пришла от очень простых людей, писавших мне на своем родном языке: узбекском, казахском, таджикском, туркменском, каракалпакском. Не было только писем из Татарстана – ни на русском, ни на татарском. Читая письма из первого мешка, я сначала не понял этот искренний порыв, но потом вдруг, продираясь через знакомую кириллицу, навязанную всем тюркским народам, на десятом или пятнадцатом письме понял и возликовал – они все: узбеки, казахи, таджики, туркмены, каракалпаки – приняли меня за своего, родного не только по духу, но и по языку, крови, вере, хотя романы были написаны на русском языке. Это открытие меня очень поддержало в тяжелые годы после покушения в эмиграции.

Позже, когда уже появились границы и таможни, и везде на них царил беспредел, на казахской границе в Жайсане между таможенниками и пограничниками-казахами и узбекской поездной бригадой моего друга Мурада Арипова, с кем я возвращался из Ташкента в Москву, однажды разгорелся нешуточный спор: чей я писатель – казахский или узбекский? У казахов свой аргумент: рядом мой родной Мартук, где есть улица моего имени, Государственный музей, на школе висит памятная гранитная доска, я – Почетный гражданин Казахстана. У узбеков свои резоны: он у нас прожил тридцать лет, у нас стал писателем, издал десятки книг, в Ташкенте женился, родился сын, тоже не был обделен вниманием властей, а, главное – знаменитые романы написаны там, на местном материале. Спорить поездной бригаде с таможенниками и пограничниками, значит – играть с огнем, при любом раскладе себе выйдет дороже, но узбеки не уступали ни в какую, дело принимало неприятный оборот, пока Мурад Арипов не догадался пригласить их в мое купе. Поверьте, все начальники поездов – настоящие философы, видимо, постоянная жизнь в дороге способствует высокому мышлению.

Поезд на таможне стоит два часа, и его отправление зависит только от проверяющей стороны. Я, не раздумывая, предложил решить этот спор за ресторанным столом, куда мы и незамедлительно направились. Намечавшийся серьезный конфликт на национальной почве, как теперь уже повелось, был погашен благодаря щедрости узбекского стола – директор ресторана и повар расстарались. Нашелся даже фотоаппарат, и мы сфотографировались, слева от меня казахи, справа – узбеки. Уходя, начальник таможни оставил за собой победное шутливое слово: «И все-таки мы ему ближе – он поставил нас слева, рядом со своим сердцем, мудрый человек знает, кому отдать предпочтение». Этот спор говорит о величии души, широте натуры двух этих народов, вложивших многое в моё формирование как человека – они дали мне жизнь, там отрезана пуповина у меня и моего сына. На этой щедрой земле я получил кров, образование, славу и почести. Я всегда им за всё это благодарен.

Наверное, редко у кого из писателей возникали подобные ситуации, и этот случай на маленьком полустанке Жайсан – важная часть моей творческой биографии, моей судьбы.

Но вернемся все-таки в Коктебель, в Дом творчества, где нас ждут новые истории и новые знакомства. Одна из самых памятных встреч там – знакомство с Евгением Борисовичем Рейном. Разумеется, с 1963 года

регулярно бывая в Москве по несколько раз в год, я слышал о нем и о Бродском часто, но встречаться с ними не доводилось. Однажды Татьяна Бек, хорошо знавшая Рейна и Бродского, в одной случайной компании в Малеевке читала их стихи, и этот вечер запомнился мне надолго именно из-за этих поэтов. Евгению Рейну десятки лет пришлось писать в стол (первая его книга вышла, когда ему было сорок девять лет), готовить сценарии для документальных фильмов, заниматься переводами, теми самыми, о которых говорил Арсений Тарковский: «Ах, восточные переводы, как болит от них голова». Дверь в официальную литературу открылась для Рейна поздно, только в Перестройку, он вошел в нее уже известным поэтом и тогда же впервые приехал в Коктебель, и жил в том самом девятнадцатом корпусе, где всегда была вода.

Я часто бывал в Коктебеле, но не помню ни разу, чтобы кому-то из поэтов организовывали персональный творческий вечер, а отдыхали там знаменитости из знаменитостей, даже перечислять не стану. Рейну такую встречу организовали, и прошла она в саду дома Волошиных, а не в летнем кинотеатре Дома творчества. Объявлений о вечере Рейна не вывешивали, но собрался народ, любивший поэзию и знавший поэтическую судьбу Рейна. В ту пору его друг, соратник и земляк Иосиф Бродский стал широко известен в поэтическом мире, хотя в СССР он еще находился под запретом, но где-то в издательствах уже лежали готовые к изданию его книги, я об этом знал от сведущих людей. Для меня вечера поэзии представляли особый интерес, из-за того, что я любил авторское чтение. Как бы замечательно ни представляли поэзию знаменитые чтецы: Михаил Козаков, Юрий Каюров, Василий Лановой, Александр Филипенко, они все равно не улавливали авторскую интонацию, не всегда акцентировали то, что было важно автору. На это не раз жаловалась выдающаяся поэтесса Татьяна Глушкова, а также Надежда Кондакова, Мустай Карим, Резо Амашукели. Я счастлив, что много раз слышал стихи Евгения Рейна в авторском исполнении и с эстрады, и за столом в кругу его друзей.

Когда мы познакомились, а это было почти тридцать лет назад, Евгений Борисович находился в золотой поре – высок, строен, могуч, с быстрой реакцией, часто шутил, смеялся. Очень стильно одевался, любил твидовые пиджаки и изысканные шелковые галстуки, хорошую обувь. С первых минут общения с ним я почувствовал, что он ясно понимал − в литературе настало его время. Больше того, я думаю, что даже в годы безмолвия, изоляции от журналов, он знал цену своего таланта, оттого и вошел в сложившийся круг избранных поэтов сразу, с высоко поднятой головой. Как он читал свои стихи! Его могучий бас от строки к строке буквально околдовывал зал, завораживал слушателей то громами, то молниями неожиданных рифм, то его голос сливался с шорохом, шепотом волн, которые шумели за забором волошинского дома. Все, что я слышал в первый раз в исполнении Рейна, не было похоже на знакомые мне прежде стихи – это была иная поэзия, с невероятным звуковым рядом и ритмом, с не затертыми рифмами, с масштабным видением мира, где поэт легко ориентировался, взрывая культурные пласты не только Европы, но и всех континентов.

Я, к сожалению, как и Рейн, по возрасту не услышал, как читал свои стихи Маяковский, хотя знаком с его голосом и чтением по сохранившейся хронике. Думаю, Рейн не уступает по мастерству чтения даже такому мастаку, трибуну, как Маяковский, хотя бы потому, что поэзия Рейна тоньше, глубже, она, воистину, вобрала двухвековой опыт и культуру мировой поэзии, в ней океан ассоциативных ссылок. Рейна отличает от других поэтов и его колоссальная эрудиция, не только в литературе, но и в культуре вообще – счастливы люди, кто бывал с ним за одним столом, имел возможность беседовать с ним.

В общем, я полюбил его поэзию сразу и навсегда, у меня много любимых поэтов, о некоторых я уже писал в мемуарах, но Евгений Борисович среди всех достойных стоит у меня на первом месте. Я, конечно, сразу после вечера с горящими от восхищения глазами ринулся знакомиться с ним. В тот год наши комнаты соседствовали на первом этаже, балконы разделяла только сетка-рабица, оплетенная цветущей лоницерой, и мы часто общались за бутылкой крымского вина, и тут наши вкусы совпадали. С молодых лет мне всегда хотелось сделать что-то приятное людям, которыми я восхищался, и мне это часто удавалось. Вот и сегодня в 72 года я открыл для себя и читателей в самарской глубинке талантливую поэтессу Сагидаш Зулкарнаеву и представил ее большой подборкой стихов со своим предисловием в журнале мировой литературы «Аманат», издающегося в Алма-Ате. Огромного природного дарования сорокапятилетняя казашка, живущая в глухом селе Новопавловка, пишущая на русском языке. Сейчас с редактором «Аманата», известным романистом Ролланом Сейсейнбаевым, пытаемся издать ее первую поэтическую книгу. Возможно, обращусь к Евгению Борисовичу с просьбой написать предисловие к этому изданию.

Но вернемся к Рейну, в Коктебель. В тот год Евгения Борисовича уже начали печатать, появились первые статьи о нем, но какому автору достаточно – как, где и сколько он издается? Дома, в Ташкенте, я уже регулярно печатался в «Звезде Востока», стал членом редколлегии, возглавлял журнал тогда Сергей Татур, прозаик, ныне живущий в Америке. Расставаясь с Рейном в Крыму, я попросил у него подборку стихов, услышанных мною на вечере, и обещал постараться опубликовать ее в Ташкенте, тираж нашего журнала составлял тогда 240 тысяч! Очень смелое, если не сказать − авантюрное, решение с моей стороны. Поэтов, желающих опубликоваться, у каждого журнала – сотни, если не тысячи, а журнал не резиновый, выходит раз в месяц, но я верил в удачу, в стихи Евгения Рейна. На другой же день, после возвращения из Коктебеля я пошел в редакцию «Звезды Востока», встретился с Сергеем Татуром. Он очень благосклонно выслушал рассказ о моем знакомстве с Рейном, мой восторг его стихами, но сказал, что он не вмешивается в работу отдела поэзии, и если я уговорю Михаила Кирилловича, ответственного за поэзию в журнале, то он, редактор, против публикации московского поэта возражать не станет.

О Михаиле Кирилловиче Гребенюке обязательно следует сказать отдельной строкой, и вы поймете – почему. Михаил Кириллович – участник войны, очень оригинальный человек, увлекался йогой, его часто можно было застать в кабинете стоящим на голове. Он очень приветствовал здоровый образ жизни – не пил, не курил, увлекался спортом и собирался прожить сто лет, не меньше. Надо отметить, что никто в этом не сомневался, он выглядел лет на двадцать моложе своего возраста, и на него частенько заглядывались молодые поэтессы. Он был высок ростом, по-военному строен, весь в буграх мышц, как культурист. Волосы, без единой седины, зачесывал назад, чем напоминал щеголей начала ХХ века, часто улыбался, что не было свойственно его поколению. Кто-то из обиженных авторов называл его за эту улыбчивость за глаза «американцем», но кличка не прижилась, он как раз до мозга костей был русский человек. Я иногда выступал вместе с ним по линии Бюро пропаганды, но сказать, что был с ним накоротке − не могу, он мало кого подпускал к себе, отличался принципиальностью и жестким характером. Сегодня я понимаю, что без этих качеств руководить отделом поэзии было бы невозможно, на него постоянно пытались оказывать давление, и по телефону, и явочным порядком, но Кириллович оказался твердым орешком, при нем в журнале бездарям места не находилось.

Вот к такому человеку я пошел со стихами Евгения Рейна. Когда я сообщил, с чем к нему пришел, он весело рассмеялся и сказал: «Ты разве не знаешь, что русская секция писателей Узбекистана на девяносто процентов состоит из поэтов, и если я отдам подборку стихов неизвестному москвичу, меня разорвут на куски». «Хотел бы я видеть поэтов, пытающихся разорвать вас на куски», − попытался я откровенной лестью завязать разговор. Но Михаил Кириллович оборвал меня: «И не пытайся, ты просишь невозможного, и как я должен объяснить своим авторам, почему я напечатал некоего Рейна?» «Но он талантлив от Бога!» − вскрикнул я вполне искренне. «Я других поэтов не встречал, у меня больше печатаются даже не талантливые, а гениальные, разве ты не слышал об этом?» − спросил он меня серьезно. Тут я со страхом почувствовал, что аудиенция моя заканчивается, он уже даже привстал из-за стола, и я в отчаянии воскликнул: «Дорогой Михаил Кириллович, как может поэт отказать поэту, даже не взглянув на стихи, это же несправедливо! Можно я прочитаю вам несколько его вещей?». «Но если настырный прозаик ходатайствует за поэта, чего в моей практике никогда не случалось, давай читай», – неожиданно смягчился Гребенюк и снова занял свое кресло.

Я помнил, как Евгений Борисович читал свои стихи, и так же громко, пытаясь сохранить интонации и ритм, начал читать:

Саксофонист японец, типичный самурай,

Играет на эстраде: «Живи, не умирай!»

Скажи мне, камикадзе, ужасен, волосат,

Неужто нет возврата куда-нибудь назад?

Куда тебя, японец, безумец, занесло?

Какой сегодня месяц, трехзначное число?

Дурацкая Европа дает аплодисмент —

Как все они похожи — и Каунас, и Гент!

А ну, скажи, Цусима, ответь мне, Порт-Артур,

Махни косой, раскосый, из этих партитур.

Там, в Тихом океане торпедный аппарат,

Неужто нет возврата куда-нибудь назад?

Со спардека эсминца взгляни на Сахалин.

А здесь на мелком месте ты, как и я, один.

Надень свои петлицы, сними свои очки,

Одной заглохшей клумбы мы оба червячки.

Над пушками линкора последний твой парад.

Неужто нет возврата куда-нибудь назад?

Что скажет Ямамото в открытый шлемофон?

Чем кончится проклятый, проклятый марафон?

Ты рухнешь над заливом на золотое дно…

Сыграй мне на прощанье, уж так заведено.

Скажи на саксофоне: рай это тоже ад?

Неужто нет возврата куда-нибудь назад?

Дверь кабинета была распахнута настежь, в Ташкенте стояла жара под тридцать градусов, и когда я перешел ко второму стихотворению, к нам на шум заглянула Ольга Куприяновна Землянская, заведующая отделом прозы, ее кабинет находился напротив. Я кивком головы поприветствовал ее и продолжал воодушевленно декламировать Рейна, Ольга Куприяновна присела на стульчик у стола Гребенюка и стала очень заинтересованно слушать меня, это чувствовалось по ее глазам, по ее одобряющей улыбке. Заканчивая очередное стихотворение, я все время ждал, что меня остановит властный окрик Михаила Кирилловича, но он тоже, как и Ольга Куприяновна, очень внимательно слушал меня, наверное, пытался отгадать следующую рифму или ждал, как автор завершит свой высокий полет мысли, заданный с первых строк.

Я не понимал, нравятся ему стихи или не нравятся, но чувствовал его живейший интерес к поэзии незнакомого поэта, все-таки Гребенюк знал и любил поэзию. Я прочитал все шестнадцать стихотворений, думаю, если бы их оказалось больше, меня все равно не прервали бы, я был в этом уверен. Как только я кончил читать, Ольга Куприяновна зааплодировала и сказала: «Какие интересные стихи, как я рада, что заглянула к вам. Спасибо, Рауль». Я уже писал, что она благосклонно относилась ко мне. В итоге, подборка вся пошла в ближайший номер, и с этим номером Евгений Рейн получил прописку в сердцах любителей поэзии Ташкента. В ту пору журналы платили хорошие деньги, думаю, гонорара за эту подборку стихов хватило бы Е.Рейну на двухмесячную путевку в Коктебель, на дорогу и на пару бутылок крымского вина каждый день. Невероятное время для литературы! У меня есть три книги, подписанные Евгением Борисовичем, они выставлены в моем музее в Мартуке.

В пору нашего знакомства он был холост, на моих глазах в Коктебеле зарождался его роман с очаровательной Надеждой, с которой он сегодня в браке уже четверть века. В молодости Надежда была знаменита в Коктебеле как пловчиха, она уплывала так далеко в море, что мы теряли ее из вида, плавала она часами, с ней не могли тягаться даже мужчины. Сегодня она известна как специалист по поэзии Рейна и Бродского. Она – составитель всех его книг за последние двадцать лет, благодаря ей потомки получат полное творческое наследие одного из крупнейших поэтов ХХ века и комментарии, сделанные лучшими литературоведами России. Главное – Рейн счастлив в браке, и в последние двадцать пять лет написал лучшие свои стихи. Надежда оказалась счастливой музой одного из крупнейших поэтов современности, учителя незабвенного Иосифа Бродского.

Не могу не сказать несколько обещанных слов о судьбе М.К.Гребенюка, он не дожил до ста лет, как собирался. Перестройка сломала ему жизнь, как и мне, как и многим русским, жившим на окраинах империи. У него было два прекрасных сына, и я обоих их знал, они – известные журналисты и работали в главных газетах республики. Я представляю, какие у них дома велись разговоры с отцом о перестройке и грядущих переменах в Узбекистане. Уж им-то сразу стало ясно, что жизнь для русских там закончилась, они раньше других поняли, что Москва, Горбачев бросили русских на произвол судьбы. Младший сын Гребенюка и в советское время отличался острейшими выступлениями в прессе, а тут он, видимо, хотел, чтобы его статьи дошли до Кремля, и поднимал такие жгучие проблемы, что сразу попал во внимание не Москвы и Горбачева, а ура-патриотов и местной власти. Его убили через год после покушения на меня, а отрезанную голову подбросили на порог дома Михаила Кирилловича, наверное, чтобы запугать старшего сына, да и самого поэта, тоже писавшего о проблемах русских в республике. Смерти младшего сына не выдержал даже такой твердый человек, как Гребенюк, вскоре с ним случился тяжелейший сердечный приступ, из которого он не выбрался. Вот такой оказалась судьба фронтовика, поэта Михаила Гребенюка, и я считаю виновником его смерти и смерти его сына только Горбачева. Я хорошо знаю, что все трое из семьи поэта с восторгом и надеждой приняли Горбачева, а он их предал. Помните – предатели обладают обаянием.

В Коктебеле на вечере поэтов я впервые увидел известного татарского поэта Рената Хариса, он тоже замечательно читал свои стихи и на русском языке, и на татарском. До сих пор помню название одного стихотворения «Русские ворота», которое он прочитал на русском, и сорвал гром аплодисментов. Познакомиться мне с ним в ту пору не удалось, он мало появлялся на пляже, наверное, писал, да и держался он как-то обособленно, так вела себя в ту пору советская номенклатура, державшаяся от народа подальше. Я не ошибся, позже я узнал, что он был то ли министром культуры, то ли первым замом. В новой России, в Татарстане он занимал еще более высокие посты. Но служба не помешала ему стать одним из крупнейших татарских поэтов, у меня есть одна его редкостная по красоте издания поэтическая книга, иллюстрированная им самим. Несомненно, Ренат Харис обладал и ярким талантом художника, жаль, госслужба не позволила ему реализовать и этот дар. Лишний раз убеждаюсь, что за все в жизни надо платить.

Познакомился я в Коктебеле и с другим известным татарским романистом, видным общественным деятелем Айдаром Халимом, в ту пору он еще жил в Уфе, в Башкирии. Отдыхал он в Крыму с дочерью, и мы с ним часто общались, хотя оба работали. Позже я узнал, что Айдар издал несколько поэтических книг, написал несколько пьес, тома яркой публицистики, сегодня такие разносторонние таланты встречаются редко. Среди татар могу назвать только одного – Ркаиля Зайдуллу, он дебютировал ярко и в поэзии, и в прозе, и в драматургии, редкостный талант. Думаю, татарская литература и народ связывают с этими именем большие надежды, и я тоже присоединяюсь к его поклонникам, поскольку всегда с интересом жду его новые публикации.

У татар невероятно высокий уровень поэзии, нужен прорыв в прозе, в романистике, драматургии. Только искусство, вклад в мировую сокровищницу культуры делает народ великим, узнаваемым – в сегодняшнем Татарстане это понимание есть. Оттого появилось татарское кино, процветает балет, есть солисты международного уровня, радует филармония, Национальный симфонический оркестр, Оперный театр, открываются новые музеи. Казань все чаще и чаще упоминается в новостях культуры вместе с Москвой и Петербургом. Казань – родина Шаляпина, Горького, Державина.

С началом перестройки в Коктебеле многое изменилось, впервые вдоль моря появились, словно цыганские таборы, поселения автомобильных дикарей с брезентовыми палатками, и сразу пропали места уединения, тихие гавани, бухты, безлюдные дальние пляжи. С утра до глубокой ночи вдоль моря горели костры, дымили мангалы, гремела музыка, визжали дети, берег моментально покрылся мусором. Районная милиция, где в штате числилось не больше дюжины служивых людей, включая паспортистку и бухгалтерию, не успевала следить за порядком в поселке – драки, пьянки, воровство, квартирные кражи стали ежедневным явлением. Количество отдыхающих с каждым годом увеличивалось в разы, от курортников в первую очередь страдали парк и территория нашего Дома творчества. Вахтеры на входе оказались бессильны противостоять агрессивной и пьяной толпе.