Новое

- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- В поисках «истинного желания». О поэме в прозе Юрия Козлова «Мраморное одеяло»

- Андрей Сигле: «Кино – как течение жизни: если его не снимать, то его как бы и нет»

- Любовь, Париж и психоанализ: как филолог превращает душевные стенания в философские рассказы

- «Как на турецкой перестрелке…»

- Николай Бут — «Мир на Земле»

Валистов Белистов

24.01.2020

Одному ехать – и дорога долга

(русская пословица)

Сердцу мир открывается, наполняется и пустеет… и ничего с этим нельзя поделать. И собственная горькая обида утрат — ничто в сравнение с тем, что мир по большей части даже не понимает, ЧТО он потерял и катастрофически расточительно недооценил. Ах, если бы всем сестрам да по серьгам — насколько благороднее и выше стала наша жизнь — мир наш!

А вот в конце пятидесятых и начале шестидесятых, после сошедшей на нет «оттепели», загремели митинговые сборища по поводу поэзии. Может быть, кому-то из духовных руководителей-партократов нравилась такая «маяковщина», или они очередную программу такую насаждали, а, может, стихийно, после стольких лет жесточайшего пресса, скопилось огромное давление в обществе и выбило пробку молчания, и вырвался поэтический Джин на просторы великой советской империи.

Дворец спорта в Лужниках не вмещал доли желающих воспарить, оседлать Пегаса вместе с поэтами профессионалами — зашумели стихами площади, обеденные перерывы на заводах наполнились стихами приходящих к массам творцов, и уже традицией стал День поэзии с выходом толстенного сборника стихов (который никто не читал) и непременными встречами бригад поэтов с читателями в книжных магазинах, а вечером — в клубах. По всем городам шла эта мода из столицы, переполненной несуразным количеством пишущих и издающихся, и ещё большей массой истинных любителей изящной словесности и экзальтированной публики. Единственно что несколько сглаживало и удерживало в рамках приличия это стихийное в двух смыслах бедствие — это искренность обоих сторон: и писателей, и читателей.

Трудно не поддаться высокой волне — всё равно, как ни сопротивляйся, поволочет за собой. И я, накануне выхода первой книжки, хоть и детской… хочу наперёд оговориться и попросить читателя не считать моё «я» «возвышающим обманом», а лишь местоимением, придающим достоверность рассказу…

Так было — это я, молодой, амбициозный, никому неизвестный (ну, ведь ещё не публиковался) забрёл в книжный магазин на углу Университетского проспекта именно в воскресный день — День поэзии — а там, в конце длинного новоявленного зрительного зала, на самом-то деле – торгового, за столом сидел молодой человек в старомодных очках с круглыми стёклами в тончайшей металлической оправе. Настоящий поэт, потому что строчки его пробивали запросто и скептицизм и нигилизм молодости, и обидчивую претензию — а почему я не выступаю!

И вдруг он читает:

Когда вокруг тебя пустыня,

Когда ещё далёк привал,

В тебе рождается гордыня:

Вот, дескать, где я побывал!

—

И вдруг, как мудрую усмешку

Людей, что до тебя прошли,

То вышку, то простую вешку,

Смутясь, увидишь ты вдали.

Это у автора точка в конце строки, а у меня в душе сто восклицательных знаков! Да это же Берестов! Я никогда не видел его «живьём».

Да, это ж такие стихи! Такие стихи!.. Какая там, к чёрту, амбициозность, я их знаю, я их люблю, я должен ему показать свои… обязательно… – это судьба!

Точно: это судьба. А «День поэзии» такой долгий! Всё новые и новые читатели подходят, и снова Берестов произносит свои стихи, и автографы раздаёт. А я всё ближе и ближе, пересаживаясь со стула на стул, подбираюсь к столу, за которым он сидит, и он почему-то обращает на меня внимание — глаза что ли сверкали? — и спрашивает: «А вы пишете?» И я киваю в ответ совсем счастливый от его вопроса, но решимость покидает меня, а нахальства никогда не было, и в этом безвыходном положении я интуитивно полагаюсь на мнение замечательного критика, редактора, человека — Юрия Павловича Тимофеева, выделившего из моих «опусов» некоторые стихи, извиняюсь, что они детские, и читаю «Зебру».

Читатель, снова обращаюсь к вам, если позволительно мне дать вам совет: не сопоставляйте поэтов, ибо нет поэтов больших и маленьких — это выдумка, очень злая, а припомните лучше при этом слова замечательного дирижёра Шарля Мюнша: «Музыканты делятся на две категории — на музыкантов и НЕ музыкантов».

И вот я читаю «Зебру».

Зебры, наверно,

Кушают арбузы.

Арбузы полосатые —

Зебры полосатые.

Арбузы пузатые —

Зебры пузатые.

Хвостик у арбуза,

Конечно, покороче.

Вообще,

У зебры хвост

Длинный очень.

От арбузной мякоти —

Красный язык.

От арбузных косточек

Глаза черней черник.

Когда зебра уляжется,

Кажется всем, кажется…

Будто это вообще

Арбуз огромный на бахче.

Слушатели хлопают, хотя я один из них, с галёрки, но мне, хоть и приятно, важно не это — Берестов, что скажет Берестов?!.

И он поздравляет меня — не формально поздравляет: «концовка, — говорит — отличная!» И тут я уж совсем таю и начинаю оправдываться, что, мол, концовки-то у меня плохо получаются, но вот Юрий Палыч, указал мне на это, и я постарался.

— Значит получилась концовка?

— Отлично! — Берестов добр. А я про себя думаю: снисходителен к новичку. Но он заинтересован и просит меня:

— Не уходите, подождите меня…

— Ну, конечно!

И ещё долгие часы бесконечной встречи с читателями в этом книжном магазине. И я уже читаю свои стихи. Меня представляет сам (!) Валентин Берестов, и слушатели спрашивают, где моя книжка…

О, знал бы я, что так бывает,

Когда пускался на дебют,

Что строчки с кровью — убивают,

Нахлынут горлом и убьют!

Это про меня писал тогда Пастернак. Конечно. Я знал эти замечательные стихи – не знал, что про меня. Он же тоже не знал, «когда пускался», это про всех про нас — поэтов и не поэтов… и Валентин Дмитриевич не знал…

Я провожаю его домой. Это далеко. Потом, много лет спустя, там протянули метро и сделали станцию «Проспект Вернадского»… а мне оттуда ещё обратно на Мытную… и эта дорога от него к себе, и от себя к нему на почти сорок лет до его кончины, до последней встречи в Малом зале ЦДЛ, до траурной повязки на руке, до стояния рядом с ним в последний раз, с его замечательным и таким отрешённым в этот час лицом… догнали строчки… нахлынули… какая страшная цена, но какие строчки!!!

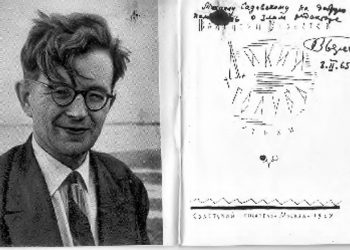

А пока… мы расстаёмся ненадолго… Он уже тогда, совершенно очевидно, знал этот секрет, что не бывает поэтов плохих и хороших, я-то не знал ещё! И в ответ на мою, наконец, вышедшую в свет детскую книжку, он дарит моей дочери Ларисе свою с трогательными словами и подписью «Валистов Белистов». Потому что «Вот девочка Марина, а вот её машина» именно «написал Валистов Белистов — это поет такой!» — поведала она ему, автору!

Так и вошёл в нашу жизнь, в семью, теперь уже в третьем поколении, Валистов Белистов.

Из глины сделаны божки,

Им от людей влетело:

Обломок тела без башки

Или башка без тела.

—

Видать, в один прекрасный день,

Не допросившись чуда,

Их били все, кому не лень,

Как бьют со зла посуду.

— И вы все какие-то суетливые, меркантильные. Сейчас другие поэты, может быть? Мы все любили друг друга, поддерживали, читали друг другу, помогали… — огорчается Берестов.

— Наверное, вы правы, Валентин Дмитриевич, но ведь книжку в издательство не берут, потому что не член Союза писателей, а в Союз не принимают, потому что книжки нет…

— И вот вы хлопочете, хлопочете все… — меня начинает раздражать его инфантильность, и я иду в наступление:

— Вы же сами рассказывали, как вас в люди выводили — кто? Маршак, Чуковский и Алексей Толстой, да Анна Андреевна — ничего себе!

— Но мы как-то больше о стихах пеклись… у вас же книжки выходят…

— Выходят… — с грустью соглашаюсь я, — выходят… (какой кровью — в скобках потому что это не вслух, это внутри).

— А вот давайте по Гамбурскому счёту — от кого сколько детских стихов останется?! Только скидок — никаких, — и он берёт книжки своих любимых Маршака, Чуковского, Заходера, потом Барто… ну, и себя, и меня… читает вслух стихи, да не просто читатет, а голосами авторов, на это он величайший мастер — артист-пародист просто! Всем достаётся — Берестов строг необыкновенно: «Английские сюжеты не в счёт — только свои, оригинальные стихи», — рубит основательно, зато какая изба детской поэзии вырастает на глазах. Ведь я и не задумывался, сколько замечательного написано!

— Нет, Валентин Дмитриевич, меня считать не надо – я всего-то ничего издал!..

— Не в этом дело! — у Берестова свой подход. — Вот «Записная книжка» и «Новый Бант» — это наверняка уже два… Это же много… — я очень сомневаюсь. Молчу. Берестов — это Берестов. Но мне кажется, что ему неудобно оставить меня вне будущего…

Стихи эти давно лежат в «Мурзилке» — ни слуху, ни духу… и в издательстве лежат… «Главное для писателя, — говорил Хэмингуэй, — долго жить! Чтобы дождаться выхода своих произведений…» Это он, которому договора Американских издателей ещё в его бытность в Европе гарантировали выход в свет прозы в течение 60 дней!.. «Вот мы и хлопочем», — внутренне оправдываюсь я… Мне хорошо здесь с ним, Валентином Дмитриевичем, за журнальным столиком, заваленным рукописями, книгами, газетами, тут нашлось место для двух кружек без блюдец с крепким чаем, и ничто нам не мешает — ни суета, о которой мы говорили, ни телефон, который прерывает, ни жена, которая немножко ворчит…

— Уже поздно, Валентин Дмитриевич, я пошёл!

— А стихи мне оставьте! — я протягиваю. — Хотя нет, не надо… — я расстроен — не понравились. — Я их и так помню! — я сомневаюсь — не может быть!..

Но через несколько дней меня «ловит» между этажами на лестнице в издательстве главный редактор «Мурзилки» и просит зайти.

— Мы решили опубликовать ваши стихи. Это большая ответственность… — и ещё что-то в этом роде… ответственности…

«Что же случилось с ним?» — ломаю я голову. Что заставило его наложить на меня «такую ответственность» в атмосфере откровенного недружелюбия, которое я ощущал каждой клеточкой так остро, едва входил в их редакцию. И сам он, вечно озабоченный, наверное, «государственными заботами» (всё же главный редактор!), и некий прилипала из редакции — молодой человек, манерно растягивающий слова и откровенно опускающий взгляд, и две солидные литературно опытные в деле «не пущать» дамы…

Говорят, Георгий Товстоногов — “великий мыслитель”, частенько начинал репетицию в своём Большом драматическом театре в тогдашнем Ленинграде вопросом: «Что новенького в террариуме единомышленников?» Не слышал, с чужих слов повторяю, но очень остро и точно… так что же случилось?

И некоторое время погодя, мне становится стыдно за то, что я подумал, уходя от Берестова, когда он не оставил мои стихи. Случилось. Пришёл Берестов в «Мурзилку» и, как доносит легенда, сказал буквально: «Я такого поэта нашёл!» И стал на память читать:

С красивым

Новым бантом

По улице

Хожу.

Красивый

Новый бантик

Всем людям

Покажу.

Играть и петь

Не буду.

Не буду

Есть и пить,

А буду,

Буду,

Буду

По улице ходить!

На что редактор, не смутясь, ответил: «Так у нас есть эти стихи — вот они! » — и вытащил из ящика стола.

А Берестов читает ещё и «Записную книжку». Каким же авторитетом пользовался он, чтобы пробить эту стену!

Тут-то всё и началось, когда вышел номер! Советский читатель писал много писем в редакции. Особенно, читатель пенсионного возраста. И вот я приглашён снова в кабинет главного редактора, и он показывает мне письмо заслуженного, кажется, полковника прямо в ЦК партии по поводу моего стихотворения. Возмущению его нет предела: чему же это автор и журнал учат советских детей! Не есть, не пить! Бездельничать и бахвалиться!.. А письмо для ответа на ковре переслали в журнал. И что делать? «Он, конечно, дурак, — доверительно сообщает мне… (нет, не буду я называть имя моего редактора, не буду…), — но прислушаться-то надо!» Разве я не прав, что не называю его имени…

И «Литературка» не промолчала! Какая честь — вместе в Заходером «раздолбали» меня опять за… формализм… От души порезвилась подающая надежды критикесса. Она открыла своё лицо много позже, когда, в пору разгула свободы, стало всем ясно кто есть кто и какого он цвета. Она оказалась чёрно-коричневого.

Но Берестов — это Берестов. Он был оскорблён — его любимые стихи оклеветали. Он умел быть жёстким и язвительным, когда отстаивал свои принципы и свою честь. И та же «Литературка» не могла отказать ему в целой полосе! Он, тихий, мягкий и доброжелательный умел быть победителем сильным и бескомпромиссным.

Да посмотрите на его лицо, на его улыбку! Даже фотография через столько лет излучает доброту, расположенность к людям и радость, что он видит мир!.. Мне кажется, ему самому иногда было трудно оттого, что столько в него Господь «уместил» всего этого, и он старался делиться со всеми, и раздавал, раздавал себя. Это происходило, как мне представляется, помимо его воли, стихийно. Он прекрасно осознавал своё богатство и, как заведено во всём цивилизованном мире, делился с менее удачливыми и менее одарёнными — это был естественный ход его жизни, его предназначение…

Господи! Издательство вдруг зашевелилось! Это после публикации что ли? Судьба! Послали мои стихи на рецензию… Валентину Берестову (!)… И вот его ответ:

«Уважаемая товарищ Покровская! (Ксана Покровская — редактор книжки «Лесные бусы», изд. «Советская Россия», 1968 год)

Думаю, что в данном случае речь должна идти не об отзыве (стихи Мих. Садовского говорят сами за себя), а о делах практических: о заключении договора, подборе художника, работе с автором над редактированием отдельных стихотворений.

Часть этой работы я попытался сделать…» и т.д.

И это абсолютно непрактичный Валентин Дмитриевич!.. Недаром же он писал:

Нет ничего прочней,

Чем битая посуда.

Что происходит с ней?

С ней происходит чудо.

—

Хрупка и коротка

И стоит очень мало

Жизнь чашки и горшка

И звонкого бокала.

—

Зато у черепков,

Осколков и обломков

В запасе даль веков,

Признание потомков.

Какой же у него взгляд проникающий в даль! Этот «Новый бант» и до сих пор жив. А сколько раз его печатали! Господин полковник, глашатай советской морали, как вы себя чувствуете?

Так и вышла моя книжка под редакцией Валентина Берестова, а у меня ещё одна память от него: сборник стихов «Дикий голубь» с подписью мне «От злого редактора»…

Ну, проще всего бы набить эпитетами промежутки между стихами Валентина Берестова — всё бы правдой слушалось, и память была бы о нём — да не с руки мне. Стыдно это. Стихи не бывают, как и поэты, плохие или хорошие… помните… и не нуждаются стихи ни в каких эпитетах… это о другом совсем…

Я никогда не посмел назвать его без отчества, хотя и более молодые жужжали вокруг: «Валя, Валя, Валюша» и по плечу хлопали, а он меня «на вы», по имени… Это я сейчас только как-то обнаружил — ничто не мешало дружить… и когда хорошо было, и когда трудные дни накатили и у меня, и у него… На другую квартиру он переехал… и снова до ужаса неустроенный быт… и семья расползлась, и не всё мне нравилось, порой, что его заставляли делать… печатать…

Но вот выходили его книжки — и радость, радость… Проза какая! Его любимой пустыней пахнет! Солнцем в накалённом песке… «Государыня пустыня», «Приключений не будет» и «Мастер птица», в которой моя любимая берестовская сказочка «Злое утро»… А Валистов Белистов спрашивает рецензию на неё уже у младшей дочери — и теперь в подарок ей за откровенность (конечно, в превосходных степенях) новая эта книжка!

Так, шаг за шагом можно восстановить годы дружбы… но только… потом, а когда живёшь — живёшь…

И не восстановимо где… но они вдвоём с поэтом Николаем Васильевичем Панченко, ещё одним моим старшим другом (замечательный он поэт и человек!), договариваются о походе в Калугу. Не о поездке, а так, по-толстовски, пешком. Я не смотрю на них, а любуюсь: у Берестова такие руки! Пальцы утончённые, длинные, а Панченко весь иконописен — какое прекрасное лицо, и говорят они так неспешно, вкусно… Оба они калужане и в дорогу берут ещё своего товарища — художника Лёву Токмакова, а мне так хочется с ними, я так люблю их стихи и рисунки, но, видно, это посещение родины, как исповедь, настолько интимно, что… стоит же мне заикнуться и возьмут, уверен, но то самое сверхчувство и удерживает от опрометчивого слова… Теперь жалею, а тогда невозможно это было, наверное, разве перенесёшься назад, чтоб восстановить…

Ну, недаром:

Нет ничего прочней,

Чем битая посуда…

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ