Новое

- Александр Николаевич Радищев, русский прозаик, поэт, философ, известнейший деятель эпохи Просвещения

- Положение не обязывает

- В Есенин-центре – открытие выставки «Настоящий»

- Блеск жизни Жульет Бинош

- Рыцарь второго плана

- Олег Зубков быстро пошел на поправку после нападения льва и уже дал пресс-конференцию для СМИ

Человек с не замёрзшим ртом…

17.06.2020

Бабье лето в сентябре – лучшая Подмосковная пора. Я иду по тропинке через пустырь, заросший молодыми берёзками к белым пятиэтажкам неподалеку от метро Проспект Вернадского. Действительно, золотая осень! Сквозь листики мелькают окна, пахнет пижмой, тёплой землёй – бывшая тут деревня ещё не отступила, не уступила городу свои права, а так только пустила на постой табунок этих белых пятиэтажек. Одна из них — писательский дом. Какое счастье тогда, в самом начале правления Хрущёва, получить отдельную квартиру в таком доме. Это потом, лет через пятнадцать их стали звать «хрущёбами», а тогда радовались все и поминали добрым словом за это Никиту Сергеевича.

Моя дорога к поэту Валентину Берестову. Он вызвался сам быть нештатным редактором моей книжки стихов для детей «Лесные бусы» в издательстве «Советская Россия» – сам составил её на свой вкус, убедил меня подправить несколько строчек – идёт работа. Работа странная для меня, совсем молодого автора. Мы с ним читаем стихи вперемешку свои и чужие. Или вдруг Валентин Дмитриевич начинает говорить голосами своих любимых старших друзей, выводивших его в жизнь, — Маршака, Чуковского и Алексея Толстого – у него здорово получается… потом Берестов придумывает такую игру: «Будем считать по-Гамбургскому счёту, сколько от кого останется потомству детских стихотворений… «золотой фонд». Он читает на память десятки стихов, судит строго, по-моему, чересчур, — всех подряд. Но Берестов убедителен, приходится соглашаться, хотя жаль тех, на чьих стихах я сам вырос… а под конец он переходит и на присутствующих. Дарит себе в элитном списке несколько названий… потом говорит мне:

«И от вас из этой книжки останется два стиха»!

Я на седьмом небе, хотя вслух сомневаюсь. Тогда Берестов говорит: «Нет, я ошибся! – Сердце моё замирает. – Три! – Поправляется он». Внутри меня громкий оркестр играет туш. Я полностью доверяю Берестову. Мне очень нравятся его стихи. Особенно «археологический цикл», и я тоже читаю их наизусть… а Берестов рассказывает, как его спасали Чуковский и Маршак от голода, от страшной болезни, как потом помогали войти в литературу… и я понимаю, что его помощь мне – продолжение литературной традиции… всё горькое и несправедливое отступает, забывается на время… тепло и хорошо рядом с этим человеком, и мне бы хотелось назвать его другом, но я не рискую… может быть, когда-нибудь потом… такая идиллия! Кухня залита светом. Пьём чай. Читаем стихи. Где мир? Что с ним?..

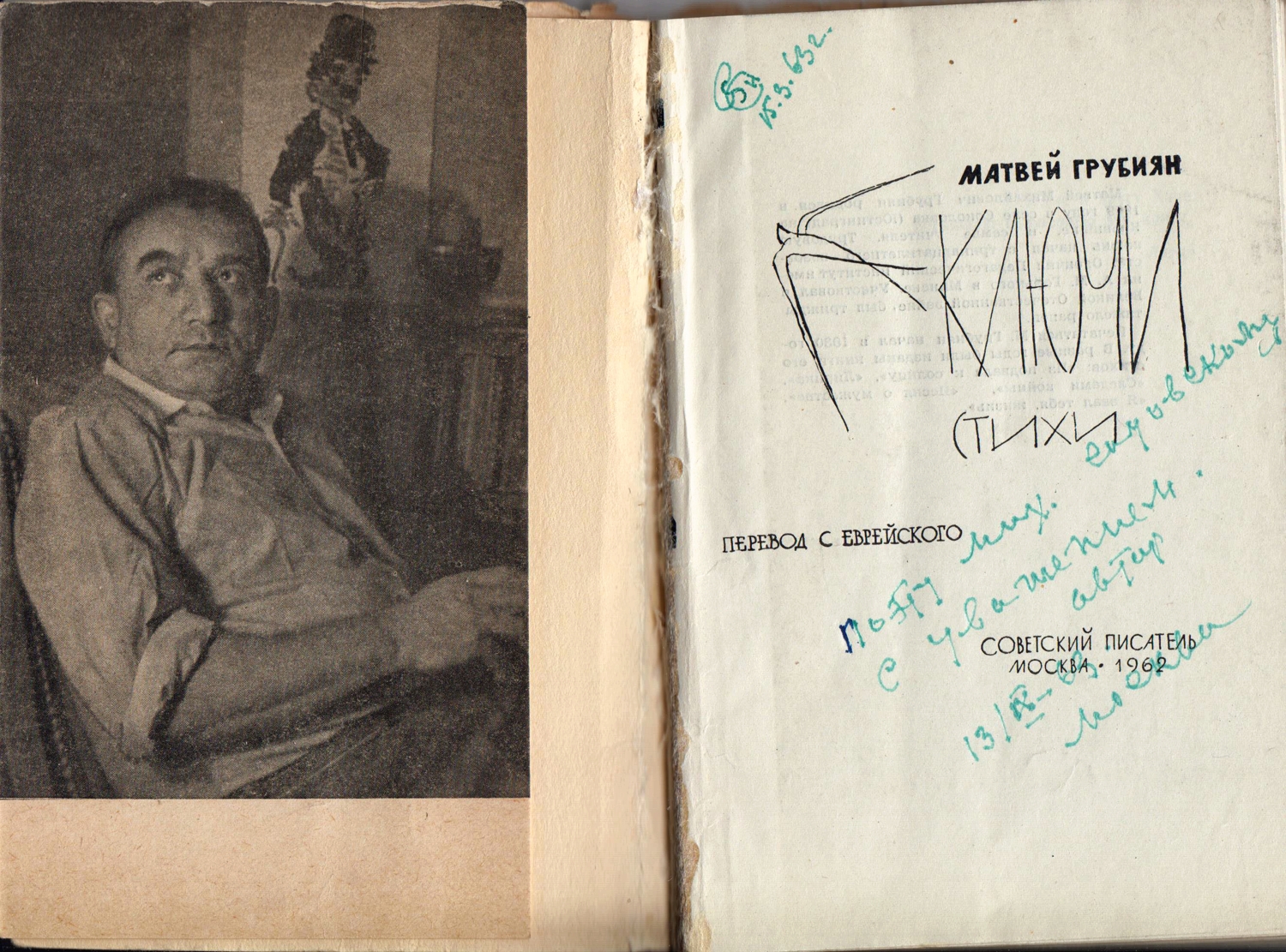

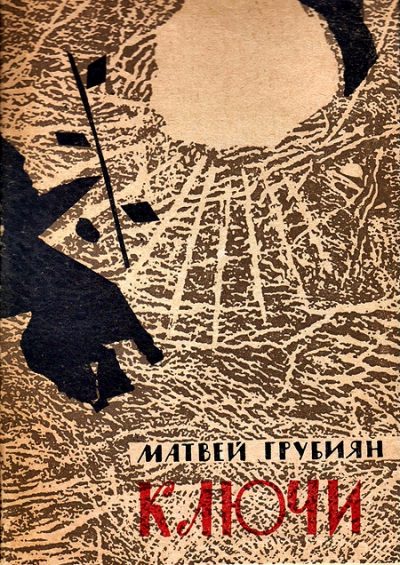

В этот раз Валентин Дмитриевич говорит мне, чтобы, когда уйду от него, зашёл к его знакомому «через подъезд, квартира, как у меня, только напротив». Оказывается, там живёт поэт Матвей Грубиян, и ему нужны переводчики. Я знаю такого поэта, и стихи его у меня в голове:

С детьми играли мы в саду,

Лепили мокрый снег.

Вдруг у прохожих на виду

Стал снежный человек.

Он выше и плотней меня,

Солидный и с брюшком,

Но я не прожил бы и дня

С таким замёрзшим ртом.

Перевод Музы Павловой

В начале пятидесятых, когда были написаны эти афористичные строки, они звучали, как прокламация! Тогда все искали подтекст – и за этими строками столько стояло! Не многие отваживались на такую смелость! А в печати они появились много позже в книге стихов Матвея Грубияна.

Но как же, так вот — с улицы придти, постучаться в дверь? «А вы на меня сошлитесь! – говорит Берестов! — Очень даже удобно! Вот увидите»! И я с уверенностью, что делаю что-то не то, еле тащусь в соседний подъезд. Настроение уже скверное, и я забыл, что Берестов определил место среди лучших стихов для моих строчек тоже.

Звоню. Человек совсем небольшого роста в клетчатой фланелевой рубашке, их тогда называли в Москве «ковбойками», открывает мне дверь и, ничего не спрашивая, приглашает в дом. Я иду за ним на кухню. Волнуюсь: Москва всех дорогих гостей всегда принимала в самом тёплом во всех смыслах месте квартиры.

На табуреточке у раскладного стола сидит человек с красивой копной седых кудрей. Он поворачивается к нам, и я узнаю поэта Овсея Овсеевича Дриза – мы с ним познакомились год или два назад в издательстве «Детский мир» у нашего общего редактора – Элеоноры Васильевны Степченко. Мы радостно здороваемся и Мотл (Матвей Грубиян) уже ничего не спрашивает ни у меня, ни про меня — раз сам Дриз (!) знает, кто я и что! Он достаёт из холодильника бутылку, сдвигает на столе какую-то нехитрую закуску, лежащие поверх всего пачки листков со стихами, и мы знакомимся, как положено…

Мне всегда хотелось переводить с еврейского, с идиш, но у всех были свои давние связи, свои переводчики, а я оказался совсем на новенького… и тут Грубиян без всякого перехода начинает читать стихи и тут же старается их перевести – я понимаю, что для меня, конечно, — не для Дриза же, который сам на идиш пишет! И я, стесняясь, протестую, что мне не надо… я всё понял, хоть это не родной мой язык, но не чужой мне… и больше ничего не надо объяснять… Я вижу радость поэта, которому не надо писать подстрочник и отдавать его тому, кто не чувствует языка…

Я радостный бегу к маме со стихами Грубияна, и мы читаем их и перечитываем, и я выспрашиваю у мамы тонкости, которые спрятаны за строками – ведь она начинала свою жизнь с идиш в еврейском Белорусском захолустье, а уже потом перешла на русский, потому что училась в столичном университете…

И вот мы снова в том же составе (Дриз и Грубиян были старыми друзьями) сидим на той же кухне, но стихи читаю я – это переводы Грубияна. Волнуюсь, сбиваюсь, бормочу, и Грубиян забирает у меня листки – сам он читает лучше, хотя тоже, может быть, волнуется – стихи — то его. Не искалечил ли переводчик строки оригинала? Надо сказать, что тут пощады не жди! Плохо – разнесут в пух! Но знаю и то, что никогда в редакции или при чужих, они не скажут про мою работу не то что худого слова, но всегда поддержат и подопрут плечом. Знают, как трудно пробиваться, да ещё с пятым пунктом…

«Позвоните Антокольскому, он сейчас с моими стихами работает!» — напутствует меня Грубиян, и оба они жмут мне руку крепко (особенно Дриз своей мощной кистью каменотёса) и желают удачи.

Я бегу, лечу радостно домой и вдруг по дороге вспоминаю, что моя книжка стихов давно лежит у Павла Григорьевича Антокольского на отзыве, а отзыва нет, и я обижен, и ни за что не пойду к нему с переводами, а то, не дай бог, подумает, что я таким хитрым способом решил напомнить о себе… Какая глупость! Какая глупость. Но это теперь я сожалею, а тогда так и не пошёл. Какой дурак! Да не вернёшь…

Но время нас не развело. Жаль, что не довелось переводить Овсея Овсеевича, но, как говорится, его команда переводчиков была укомплектована. А какие у него сонеты! И как они звучат на идиш! Но это разговор до другого раза.

А вот переводы из Грубияна. Не все, конечно. То, что осталось после всех передряг и переездов. Не близких надо сказать. Да и времени с тех пор прошло лет… тридцать пять…

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ