Новое

- Александр Николаевич Радищев, русский прозаик, поэт, философ, известнейший деятель эпохи Просвещения

- Положение не обязывает

- В Есенин-центре – открытие выставки «Настоящий»

- Блеск жизни Жульет Бинош

- Рыцарь второго плана

- Олег Зубков быстро пошел на поправку после нападения льва и уже дал пресс-конференцию для СМИ

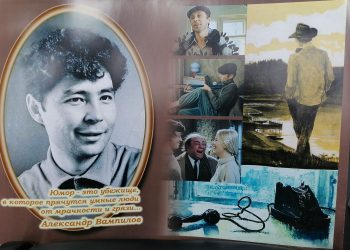

Только верить… К 85-летию А. Вампилова…

19.08.2022

1

Ангел-то кто?

Неужели Хомутов, ни разу не навестивший мать, таскавший в кармане большие для тогдашнего времени деньги, решивший их отдать тому, кому нужнее всего.

Катастрофично, что деньги нужнее всего мающимся похмельем: мол, низина жизни выигрывает.

Но Вампилов выстраивал пьесы по законам высоты: в них звучал катарсис, отливал медью вечности, играл солнцем духа.

…ах, как страдают похмельем двое командировочных! Как известно всё и всем, долго живущим в России, как нудно и непонятно разворачивается дальнейшее.

Но пьеса динамична.

Более того, кажется, порой, что иные реплики пылают, призывая… к тотальному постижению жизни и банальности доброты.

Банальности, которая никогда не сотрётся.

…таёжный райцентр, местная чайная, героиня, влюблённая в следователя…

Будничность: та великая будничность, что и определяет жизнь; но такая она повседневность, что за ней необходимо обнаружить нечто высокое, световое, иначе – кранты.

Бездна пустоты затянет, рутина всё съест.

Шаманов не обращает внимания на Валентину, потом внезапно проявляет к ней интерес, обретая новый мир, как пьяница, выходящий из запоя…

…многие сцены Вампиловских пьес залиты алкоголем: национальный колорит?

Да нет, большее – острота, с которой души, спрятанные в кожаных мешках, воспринимают реальность, — острота такая, что только с алкоголем и можно жить…

Много налито в стаканы и в «Утиной охоте»…

…до которой не доехать, из которой не выбраться.

Точно…

Точно жизнь – своеобразная охота на собственную сущность, ибо поиска уже мало.

Плох ли Зилов, или слаб?

И то, и другое в нём смешано, да ещё и хорошего, тонкого добавлено: точно каждый человек: смесь в алхимическом сосуде судьбы, и ничего уж с этим не поделаешь…

Но кто определяет пропорции в сосуде?

А. Вампилов унёс тайну эту в глубину вод, а ведь кажется – знал ответ…

2

СТУПЕНИ «СТАРШЕГО СЫНА»

«Мир в доме Сарафанова» — черновое название пьесы «Старший сын» — изменилось, в зависимости от обстоятельств, в которые попадали герои, ведомые автором, или?..

Сложно сказать, если речь о не заурядных произведениях литературы, кто является ведущим, а кто ведомым; но, очевидно, что в не меньшей степени, чем Вампилов живописал своих персонажей, они влияли и на него: заставляя меняться не зримым образом: о чём мы уже вряд ли узнаем.

Вечер весны холоден, что неприятно уже само по себе – от этого периода времени ждёшь другого; в кафе познакомившиеся Бусыгин и Сильва провожают домой подруг, рассчитывая на продолжение отношений, однако, точно подтверждая не-уют весеннего вечера, судьба распоряжается инако.

Всё обыденно: люди, обстоятельства, железнодорожная платформа.

Всё подчёркнуто заурядно.

Но вдруг выламывается из этой повседневности вектор, уводящий к выявлению душ героев – через напряжение чувств, обман, становящийся – отчасти – роковым…

Уж очень хочется простоватому, доброму Сарафанову поверить в наличие у него старшего сына; это же радость радостей!

Об этом поэмы писать!

А ведь дом Сарафанова разваливался, ведь мир, который был вынесен в черновое название пьесы, был так хрупок…

И вот… в общем-то проходимец Бусыгин становится чуть ли не опорой и надеждой!

Тут сама идея «старшего сына» спасительна, тут нельзя медлить, только верить…

Реплики, характеризующие персонажей точно и ёмко, будто и анализируют их.

Пожилой музыкант, блаженный неудачник вмещает лучшие человеческие чувства, дыша чуть ли не детской чистотой – а её так не хватает миру: никакому, как бы ни устраивали социум…

Не сын становится сыном.

Нечто выравнивается.

Конфликты ослабевают.

…больно изломистыми, часто с заострёнными краями тропами выводил А. Вампилов к катарсису: ведь без оного пьеса – просто набор фраз, хоть и связанных сюжетом…

Но к свету выводил всегда.

3

ВПЕРЕДИ УТИНАЯ ОХОТА…

Шутка шутке рознь, и мальчик, появившийся в квартире Зилова с похоронных венком, на лентах которого значатся его имя и фамилия, не в курсе ритмов розыгрыша.

Сны во многом определяют реальность, причудливо искажая, не то дополняя её (не даром «Бег» Булгакова вместо действий оперирует именно снами), и Зилов, воображая себя умершим, подчинён сновидческой стихии больше, чем реальности.

Небрежность, скука, уверенность в своих силах причудливо мешаются в Зилове, организуя орнамент его личности; решая вместо статьи сдать проект реконструкции завода, пылящийся второй год, Зилов одновременно получает письмо от отца, в котором тот сообщает о скорой своей смерти: но Зилов отмахивается – мол, пишет не первый раз.

И – впереди утиная охота…

Она всегда впереди. У всех, ибо все чего-то ожидают, ибо человек не может, не умеет не гнать время, ибо, оказавшись в пункте ожидания, получает новую порцию разочарований.

В общем, «Утиная охота» Вампилова достаточно безнадежна, чтобы позволить светиться розовым шарам оптимизма.

Конечно, принесут телеграмму: отец умер.

Конечно, будут сборы и суеты, не венчающиеся ничем – ведь впереди утиная охота.

Она впереди у всех: мужественная игра, или щемящее приключение, нечто, бушующее радостью, или искривляющее состав дней.

Когда друзья, позванные Зиловым, приходят в кафе «Незабудка» (название вполне символично: большую часть своей жизни не следует забывать, хотя хочется), Зилов уже пьян.

Он начинает бушевать, разоблачая гостей, цепляясь к ним.

Он нехорош.

Не приятен.

Вместе – он не положительный и не отрицательный: он своеобразный… разорванный персонаж: веско подходящий к нашему времени, когда пятидесятилетние и старше люди, прожив изрядный кусок жизни в СССР, оказывались в каком-то фантасмагорическом, непонятном мире.

Но Зилов целиком из советского времени.

Звучат реплики, хлещут, играют, сталкиваются.

Впереди – утиная охота…

4

«Прощание в июне» будет исполнено грустно: следует из названия, пусть июнь, пусть лето, которое кажется бесконечным…

Она добрая – пьеса Вампилова «Прощание в июне», она трогательная, она несколько наивная: но как хороша эта детская наивность, отчасти – растерянность перед миром.

Прощание, однако, не легко — настолько же, насколько сложен выбор: особенно тот, что должен оказаться правильным.

В драматургии Вампилова много поэзии: она мерцает зыбкими серебристыми отливами в недрах реплик, вырываясь в действительность, выплёскиваясь, обжигая порой.

Грустно.

Грустная поэзия: густая, как скорбь.

В пьесах Вампилова жалко всех: или – почти; он высоко пронёс факел сострадания: обязательный, коли речь о большом литературном даре, для русского пантеона.

Выбор, нравственная дилемма – всегда чётко, водяными знаками, проступают в сочинениях драматурга; но преподносится сие без дидактики, через образный строй повествования, через суммы реплик, конечно.

Колесов и Таня, Букин и Маша – столь разные пары, но, как у всех влюблённых, у них есть и нечто общее: тонкий горизонт сходства, прочерченный остро, однако, может поранить.

…счастливого финала не будет – он будет открытым: в жизнь: истолковывайте, как хотите, не забывая о мире других, не забывая, что вселенная – единый организм…

Мы слабо чувствуем это, не имея возможности убедиться научно в правильности утверждения.

Тем более – через мир наших чувств.

…Зилов будет…как живой труп; но всё равно – через оптику и акустику Вампилова, через грани его экрана, направленного на мир, идёт свет, приглушённый порою, но отчётливый, ясный.

Какое светлое послевкусие остаётся от «Старшего сына» — дерзкая хохма: мол, переночуем, а там…оборачивается драмой: многослойной и многоступенчатой, с различными ответвлениями; однако всё равно – к финалу собирается световая сумма, побеждающая невзгоды.

Жизнь – слишком щедрый дар: она оправдывает собою все несчастья – с лихвой.

…а вот – «Дом окнами в поле» — чудная сельская зарисовка: в нежно-акварельных тонах исполненная.

Сельский учитель…

Он возвращается в город, отработав несколько лет в тихой школе, и то, как прощается с односельчанами, овеяно грустью, и…кажется высоким: человечно-простым, хлебно-добрым.

Пение под гармонику, или просто игра на ней.

Персонажи, очерченные чётко, и снова – финал, открытый в жизнь: в ощущения каждого.

Не самая известная, но такая характерная для Вампилова пьеса.

У него очень характерный стиль, почерк построения образа.

У него очень значительное, лучащее наследие – у драматурга и человекознатца Александра Вампилова.

5

Он победил в борьбе с волокнами волн; он выжил, чтобы создавать пьесы – с характерами ещё более глубокими, и ситуациями, какие ещё сильнее просвечивают характеры суммами характеристик…

Зилов – но осветлённый: Зилов, несущий в себе черты и чеховских героев и достоевских, становится страдальцем, выходит на новые рубежи осознания яви…

Или нет: Вампилов пишет пьесу, где не нужны страдания, ибо все чисты и без этого: настолько, что суммы сияний исходят от персонажей.

Нет, он утонул.

Так было – и отрицать факт столь же бесплодно, сколь нелепо отдаваться игре фантазий.

Есть ли победившие в «Старшем сыне»?

Есть необыкновенная грусть человеческих взаимоотношений: словно призыв звучит: надо быть добрее друг к другу.

Призыв звучит, тонкая мелодия шутки двух балбесов оборачивается просвеченными разным характерами; и Леонов – легендарный Евгений Леонов – снова выходит с подушкой, обретя старшего сына.

Растянется история с метранпажем: шаровая ли шутка?

Или виртуозно выписанный водевиль?

…всё совершенно по-своему у Вампилова, но нечто чеховское мерцает всё же: таинственными разводами характеристик человека.

От Островского или Булгакова-драматурга ничего не найти.

«Прошлым летом в Чулимске», таёжный райцентр, узел любовных отношений.

Натянутые нити вибрируют: окатывая определёнными волнами зрителей.

Туго даётся жизнь.

Она туго даётся всем персонажам Вампилова: страдающим и радующимся, грустящим и теряющим себя…

И гроздь их, персонажей, сделана столь значительно, что мелодии нежности продолжают звучать, вливаясь в сердца зрителей новых поколений.

Александр Балтин

фото взято из открытых источников

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ