- «–ï—Å–ª–∏ –±—ã –º—ã –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å —è–∑—ã—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏». –ü–æ–ª–∏—Ñ–æ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Ä–µ–∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏—è –∞–ª—å—Ç–µ—Ä–Ω–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏

- –°–∞—à–∞ –ß—ë—Ä–Ω—ã–π. –°—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–π –º–∏—Ä

- –ï–ª–µ–Ω–∞ –°–æ–º–æ–≤–∞. ¬´–¢—Ä–∞–µ–∫—Ç–æ—Ä–∏—è –∫—Ä–æ—Ö–æ—Ç–Ω–æ–≥–æ –≤–∑–ª–µ—Ç–∞¬ª. –Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∑

- –ë–µ–∑–Ω–∞–¥—ë–∂–Ω–æ –ø—Ä–æ–ø–∏—Ç–∞–Ω–Ω—ã–π –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–æ–π –∫–∏–Ω–µ–º–∞—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ –ê. –ó–≤—è–≥–∏–Ω—Ü–µ–≤–∞

- –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ë–∞–ª—Ç–∏–Ω. ¬´–¢—Ä–∏ –±—Ä–∞—Ç–∞¬ª. –Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∑

- –°–∏–º–≤–æ–ª–∏–∫–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö —Å–∫–∞–∑–æ–∫

–í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ú–∞—Ä—Ç—ã–Ω–æ–≤ : –ú–≠–°–≠–ú ‚Äì –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ…

12.08.2023

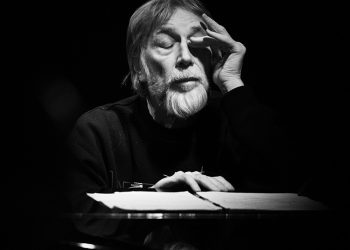

24.04.2023 –≤¬Ý –ú–æ—Å–∫–≤–µ, –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è 45-–≥–æ –ú–ú–ö–§ –≤¬Ý –î–æ–º–µ-–º—É–∑–µ–µ –∏–º. –ê.–ù.–°–∫—Ä—è–±–∏–Ω–∞ ‚Äì –Ω–∞–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –æ—Ç –ö/–¶ ¬´–û–∫—Ç—è–±—ė嬪, —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—Ä–æ—Å–ø–µ–∫—Ç, –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ —Å–æ–±—ã—Ç–∏–µ. –ö–æ–º–ø–æ–∑–∏—Ç–æ—Ä –∏ –∫–∏–Ω–æ-–∫–æ–º–ø–æ–∑–∏—Ç–æ—Ä, –∞–≤—Ç–æ—Ä –º—É–∑—ã–∫–∏ –∫ –±–æ–ª–µ–µ —á–µ–º 50-—Ç–∏ —Ñ–∏–ª—å–º–∞–º, ¬Ý–í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á –ú–∞—Ä—Ç—ã–Ω–æ–≤ –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏–ª —Å–≤–æ–µ¬Ý —á–∞—Å–æ–≤–æ–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ –¥–ª—è —Ñ–æ—Ä—Ç–µ–ø–∏–∞–Ω–æ ¬´–ú–∞—à–∏–Ω–∞ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–π¬ª. –ê –ø–æ—Å–ª–µ –ø–æ–¥–µ–ª–∏–ª—Å—è –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è–º–∏ –æ –∂–∏–≤—à–µ–π –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ –≤ —ç—Ç–æ–º –¥–æ–º–µ –≤ 1960-1970-—Ö ¬Ý–ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –≠–∫—Å–ø–µ—Ä–∏–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–π –°—Ç—É–¥–∏–∏ –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω–æ–π –ú—É–∑—ã–∫–∏ (–ú–≠–°–≠–ú). –Ø —É–∑–Ω–∞–ª–∞ –æ –∫–æ–Ω—Ü–µ—Ä—Ç–µ –ø–æ—á—Ç–∏ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ, –≤ —Ä–∞–∑–≥–∞—Ä 45 –ú–ú–ö–§ –∏ ‚Äì –ø–µ—Ä–µ–±–µ–∂–∞–ª–∞ –±—ã–≤—à–∏–π –ö–∞–ª–∏–Ω–∏–Ω—Å–∫–∏–π –ø—Ä–æ—Å–ø–µ–∫—Ç –∑–∞ 15 –º–∏–Ω—É—Ç –¥–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ ¬Ý—Å–æ–±—ã—Ç–∏—è ¬Ý—Å –æ–¥–Ω–æ–π —Ç–µ—Ç—Ä–∞–¥–∫–æ–π –∏ —Ä—É—á–∫–æ–π –≤ —Ä—É–∫–µ. –¢–æ, —á—Ç–æ —è —É—Å–ª—ã—à–∞–ª–∞ –ø–æ—Å–ª–µ –º—É–∑—ã–∫–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è, –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–æ –º–µ–Ω—è —Å—Ç–µ–Ω–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –ú–∞—Ä—Ç—ã–Ω–æ–≤ ‚Äì —Ö–æ–¥—è—á–∞—è —ç–Ω—Ü–∏–∫–ª–æ–ø–µ–¥–∏—è –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –º—É–∑—ã–∫–∏. –ù–æ –∫–æ–≥–¥–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞ –º–µ—Å—è—Ü–∞ —è —Å—Ç–∞–ª–∞ —Ä–∞—Å—à–∏—Ñ—Ä–æ–≤—ã–≤–∞—Ç—å –∑–∞–ø–∏—Å—å, –æ–Ω–∞ –¥–ª—è –º–µ–Ω—è –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –≤ ¬´–ª–∏–∫–±–µ–∑¬ª, –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–∞ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–Ω–æ—Å–æ–∫ –∏ —Ä–∞–∑—ä—è—Å–Ω–µ–Ω–∏–π (–ø—Ä–µ–∂–¥–µ –≤—Å–µ–≥–æ, —Å–∞–º–æ–π —Å–µ–±–µ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ)), –∫–æ—Ä–æ—á–µ,¬Ý –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –≤–æ—Ç¬Ý –≤ —Ç–∞–∫–æ–µ –Ω–µ—á—Ç–æ…

–í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ú–∞—Ä—Ç—ã–Ω–æ–≤: –°—Ç—É–¥–∏—è —ç–∫—Å–ø–µ—Ä–∏–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–π –º—É–∑—ã–∫–∏ (–ú–≠–°–≠–ú) ‚Äì —ç—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –∏ —Å–µ–∫—Ç–∞, –∏ –∫–ª—É–±… –¢–æ–ª—å–∫–æ –∑–¥–µ—Å—å –∏ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ –º—É–∑—ã–∫–∞–ª—å–Ω–æ–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ. –≠—Ç–æ –∫–∞–∫¬Ý –æ—á—É—Ç–∏—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –≤—ã—Å—à–µ–º —ç—Ç–∞–∂–µ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω–æ–π –º—É–∑—ã–∫–∏.

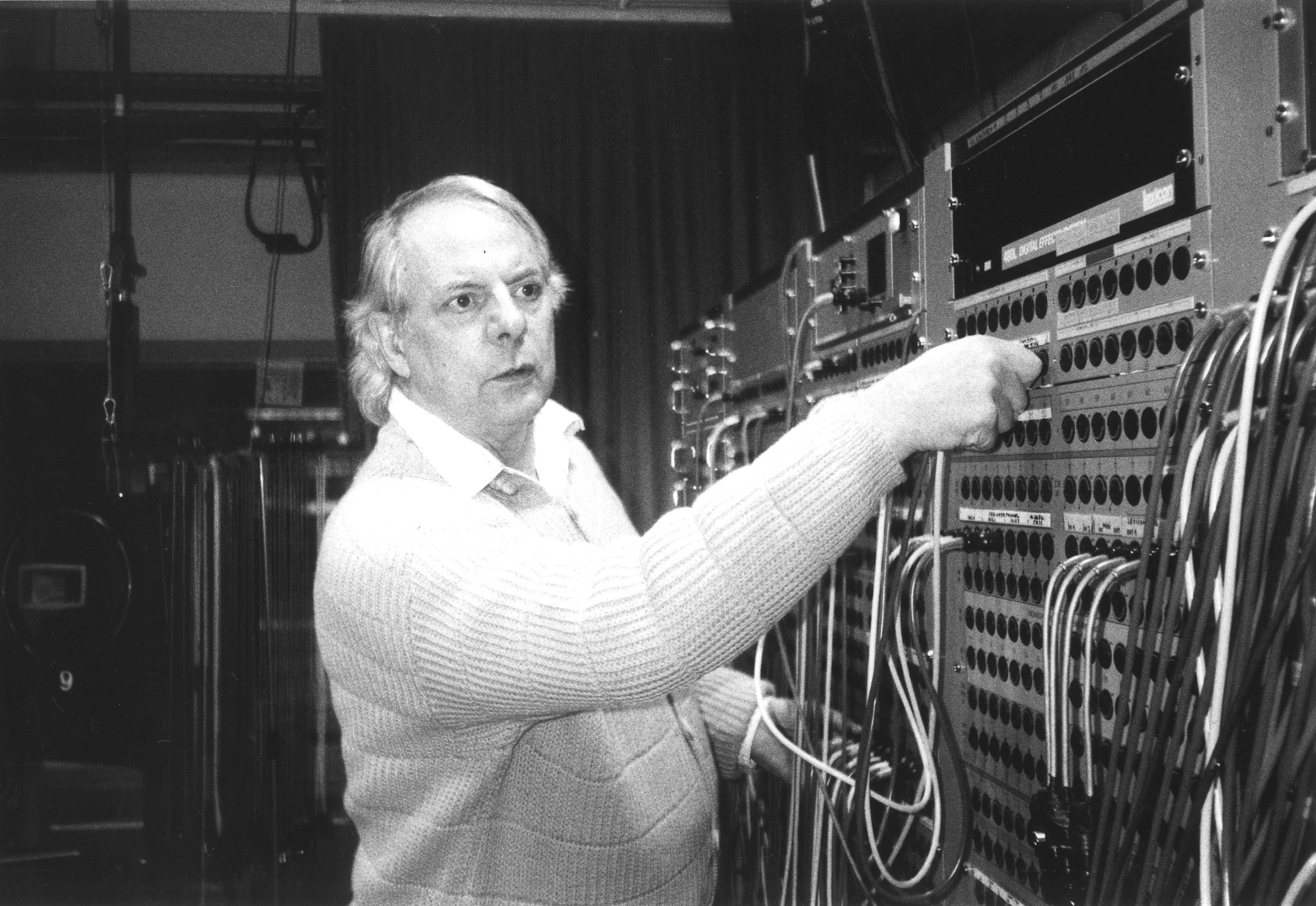

–ï—Å–ª–∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –æ ¬´–≤–æ–ª–Ω–∞—Ö¬ª, –ø–µ—Ä–≤–∞—è ‚Äì —ç—Ç–æ –≤–æ—Ç –∞–≤–∞–Ω–≥–∞—Ä–¥ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω–æ–π –º—É–∑—ã–∫–∏ ‚Äì –ú–∏—à–∞ –ê–Ω–∏–∫–æ–≤[1], ‚Äì –æ–Ω –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –∏ —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞–ª —ç—Ç–∏ ¬´72 –ª–∞–¥–∞¬ª –ê–ù–°–∞, –∏ –°—Ç–∞–Ω–∏—Å–ª–∞–≤ –ö—Ä–µ–π—á–∏[2]… –ü–æ—Ç–æ–º –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –®–Ω–∏—Ç–∫–µ, –ì—É–±–∞–π–¥—É–ª–∏–Ω–∞ –∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ. –ù–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ –ï–≤–≥–µ–Ω–∏–µ–º –ú—É—Ä–∑–∏–Ω—ã–º[3] , –∏–∑–æ–±—Ä–µ—Ç–∞—Ç–µ–ª–µ–º¬Ý –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤ –º–∏—Ä–µ —Ñ–æ—Ç–æ—ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∑–≤—É–∫–æ–≤–æ–≥–æ —Å–∏–Ω—Ç–µ–∑–∞—Ç–æ—Ä–∞ –ê–ù–° –∏¬Ý –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ç–æ—Ä–æ–º¬Ý –ú–≠–°–≠–ú –≤ –ú—É–∑–µ–µ –∏–º. –ê.–ù. –°–∫—Ä—è–±–∏–Ω–∞ –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ 1960-—Ö… –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∏–º, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–∞–¥–æ –Ω–∞ –∫–æ–ª–µ–Ω–∏ –≤—Å—Ç–∞—Ç—å –∏ —à–∞–ø–∫–∏ —Å–Ω–∏–º–∞—Ç—å — –≤–æ –≤—Å–µ—Ö –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è—Ö…

–°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏–π –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–π –∏–Ω–∂–µ–Ω–µ—Ä –ï–≤–≥–µ–Ω–∏–π –ú—É—Ä–∑–∏–Ω –∏ —Å–∏–Ω—Ç–µ–∑–∞—Ç–æ—Ä –ê–ù–°. 1958–≥.

¬´–í—Ç–æ—Ä–∞—è –≤–æ–ª–Ω–∞¬ª –≤ —Å—Ç—É–¥–∏–∏… –¢–∞–º —É–∂–µ –±—ã–ª–æ –¥–≤–∞ –∞—Å–ø–µ–∫—Ç–∞: –∞) —Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–π ‚Äì –≤ –º—É–∑–µ–µ¬Ý –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å ¬´–ê–ö–ݬª[4] (?)–∏ —Å–∏–Ω—Ç–µ–∑–∞—Ç–æ—Ä ¬´–°–∏–Ω—Ç–∏-100¬ª[5], –∫–∞–∫ –∑–∞ –±–µ—à–µ–Ω—ã–µ –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –∫—É–ø–ª–µ–Ω–Ω—ã–π –•—Ä–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤—ã–º¬Ý (—ç—Ç–æ¬Ý –±—ã–ª –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –ø—Ä–µ—Å—Ç–∏–∂–∞ –°–°–°–Ý!), ‚Äì —ç—Ç–æ—Ç —Å–∏–Ω—Ç–µ–∑–∞—Ç–æ—Ä –æ–ø–µ—Ä–µ–∂–∞–ª –º–∏—Ä–æ–≤—É—é —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω—É—é –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏–∫—É –Ω–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥–µ—Å—è—Ç–∫–æ–≤ —à–∞–≥–æ–≤ ; –±) –∞–Ω—Ç—Ä–æ–ø–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∞—Å–ø–µ–∫—Ç ‚Äì –Ω–æ–≤–æ–µ —Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –≤–µ—è–Ω–∏–µ –≤—ã—Ç–µ—Å–Ω–∏–ª–æ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–π ¬´–ø–µ—Ä–≤–æ–π –≤–æ–ª–Ω—ã¬ª –∫–æ–º–ø–æ–∑–∏—Ç–æ—Ä–æ–≤-—ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω—â–∏–∫–æ–≤. –®–Ω–∏—Ç–∫–µ, –°–æ—Ñ–∏—è –ì—É–±–∞–π–¥—É–ª–ª–∏–Ω–∞, –ö–∞–ª–∏–Ω—á–µ–Ω–∫–æ ¬Ý—Å—Ä–∞–∑—É —É—à–ª–∏, –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ, –±–µ–∑ —Å–∫–∞–Ω–¥–∞–ª–∞. –õ—ë—à–∞ –ê—Ä—Ç–µ–º—å–µ–≤ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è.

–≠–¥—É–∞—Ä–¥ –ê—Ä—Ç–µ–º—å–µ–≤:

«–ù–∞ ¬´–°–∏–Ω—Ç–∏-100¬ª –∑–≤—É–∫ —Å–∏–Ω—Ç–µ–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–ª—Å—è –ø—É—Ç—ë–º –Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–π–∫–∏ –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–æ–≤ –∏ —Å–æ–ø—É—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö –∏–º –ø—Ä–∏–±–æ—Ä–æ–≤ –≤—Ä—É—á–Ω—É—é. –ù–æ –≤ –Ω–∞—à–µ–º ¬´–°–∏–Ω—Ç–∏¬ª –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞ –ø–∞–º—è—Ç—å, ‚Äî –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –∑–≤—É–∫ –∏ —Å—Ä–∞–∑—É –µ–≥–æ –∑–∞–ø–∏—Å–∞—Ç—å, ¬´–°–∏–Ω—Ç–∏-100¬ª –Ω–µ –∑–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–π –∑–≤—É–∫. –ò—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª–∏ –º–∞–≥–Ω–∏—Ç–æ—Ñ–æ–Ω—ã. –°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç–µ—Ä–µ–æ–º–∞–≥–Ω–∏—Ç–æ—Ñ–æ–Ω–æ–≤, –∏ –ø—É—Ç—ë–º –ø–µ—Ä–µ–∑–∞–ø–∏—Å–∏, –ø—Ä–∏—á—ë–º —Å –±–æ–ª—å—à–æ–π –ø–æ—Ç–µ—Ä–µ–π –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–∞, —Ñ–∏–∫—Å–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ –≤—ã—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ –∑–≤—É—á–∞–Ω–∏—è. –ï—â—ë –∏–º–µ–ª–æ—Å—å –¥–≤–µ –∫–ª–∞–≤–∏–∞—Ç—É—Ä—ã, —á—Ç–æ –¥–∞–≤–∞–ª–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –∑–∞–ø–∏—Å—ã–≤–∞—Ç—å –≤ –¥–≤–∞ —Å–ª–æ—è –Ω–∞ –æ–¥–Ω—É –ø–ª—ë–Ω–∫—É, ‚Äî –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ —Å–ø–æ—Å–æ–±—ã —Å–æ–±–ª—é—Å—Ç–∏ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–æ. –ö–∞–∂–¥—ã–π —Ç–µ–º–±—Ä –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –¥–µ–ª–∞—Ç—å –∑–∞–Ω–æ–≤–æ, –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏—Ç—å –µ–≥–æ —É–∂–µ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–∞—Ç–∏—á–Ω–æ. –î–∞–∂–µ –µ—Å–ª–∏ –∑–Ω–∞–ª–∏, –∫–∞–∫ –∏ —á—Ç–æ –Ω–∞–¥–æ –ø–æ–¥–∫—Ä—É—Ç–∏—Ç—å, –º—ã –≤—Å—ë —Ä–∞–≤–Ω–æ –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∏ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏—Ç—å —Ç–µ–º–±—Ä –æ–¥–∏–Ω –≤ –æ–¥–∏–Ω: —Ñ—É–Ω–∫—Ü–∏–∏ –ø–æ–ª–∑–ª–∏, —É–ø–ª—ã–≤–∞–ª–∏, –∏ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —Å–µ–º–ø–ª –±—ã–ª –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –¥—Ä—É–≥–æ–π».

–ò—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫

¬´–ü–µ—Ä–≤–∞—è –≤–æ–ª–Ω–∞¬ª —Ñ–∏–∫—Å–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –®–µ—Ñ—Ñ–µ—Ä–µ[6], ¬Ý¬Ý–®—Ç–æ–∫—Ö–∞—É–∑–µ–Ω–µ.[7]¬Ý –ú—ã –∫–∞–∫ –±—ã –æ—Å–≤–∞–∏–≤–∞–ª–∏ —Ç–æ, —á—Ç–æ –µ—Å—Ç—å –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥–µ –≤ —ç—Ç–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏¬Ý — —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω–æ–π –º—É–∑—ã–∫–∏. –ù–æ —É –Ω–∏—Ö —Ç–∞–º … –Ω–µ –±—ã–ª–æ —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –∏–Ω—Ä—Å—Ç—Ä—É–º–µ–Ω—Ç–∞, –∫–∞–∫ –ê–ù–°…

–ö–∞—Ä–ª—Ö–µ–π–Ω—Ü –®—Ç–æ–∫—Ö–∞—É–∑–µ–Ω. –û–∫—Ç—è–±—Ä—å 1994 –≤ —Å—Ç—É–¥–∏–∏ –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω–æ–π –º—É–∑—ã–∫–∏ WDR ¬ÝColognt –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏—è —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω–æ–π –º—É–∑—ã–∫–∏ ¬Ý–¥–ª—è «FRIDAY from LIGHT»

–í–æ¬Ý ¬´–≤—Ç–æ—Ä–æ–π –≤–æ–ª–Ω–µ¬ª¬Ý ‚Äì —Å—Ç–∞–ª–∏ ¬´–º–µ–¥–∏—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ǘ嬪, –±—ã–ª–∞ —Ç–∞–∫–∞—è –∞—Ç–º–æ—Å—Ñ–µ—Ä–∞ — –ø—Ä–∏–∞–∫–∞–¥–µ–º–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–æ–∫–∞. ‚Äì –°–æ–≤—Å–µ–º –¥—Ä—É–≥–∞—è ¬´–ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ü–∏—謪… –ü–æ—à–ª–æ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ –∞–≤–∞–Ω–≥–∞—Ä–¥–∞ —Å –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∞–Ω–≥–∞—Ä–¥–æ–º, –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –º–∏–Ω–∏–º–∞–ª–∏–∑–º–∞, –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ç—ã…

… –ö–æ–º–ø–æ–∑–∏—Ç–æ—Ä –Æ—Ä–∏–π –ë–æ–≥–¥–∞–Ω–æ–≤ —Ç–æ–≥–¥–∞ –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ –Ω–æ—á–µ–≤–∞–ª –∑–¥–µ—Å—å, –≤ –ø–µ—Ä–≤–æ–º ¬Ý—ç—Ç–∞–∂–µ, —Å ¬´–°–∏–Ω—Ç–∏-100¬ª.

–í —Å—Ç—É–¥–∏—é –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ —Ç–æ–≥–¥–∞ —Å–∞–º—ã–µ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–µ –ª—é–¥–∏, –±—É–¥–¥–∏—Å—Ç—ã, –∏–Ω–¥—É–∏—Å—Ç—ã, –ú–∏—Ö–∞–ª–∫–æ–≤ –ø—Ä–∏–≤–æ–¥–∏–ª¬Ý –ê–Ω–¥—Ä–æ–Ω–∞ –ö–æ–Ω—á–∞–ª–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ. –° –≤–µ—á–µ—Ä–∞ ‚Äì —Ä–∞–∑–º–∏–Ω–∫–∞. –ü–æ—Ç–æ–º –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –≤ –¥—Ä—É–≥—É—é –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É –∏ –¥–æ —Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç–∞ ‚Äì –¥–∏—Å–ø—É—Ç—ã. –ü–∞—Ä—Ñ–µ–Ω–æ–≤—É –∏ –ú—è–≥–∏ —Ç—É—Ç –¥–∞–≤–∞–ª–∏ –¥–∞–∂–µ –Ω–æ—á–µ–≤–∞—Ç—å. –ò –≤—Å—ë —ç—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –ø–æ–¥ —ç–≥–æ–¥–æ–π –°–∫—Ä—è–±–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –º—É–∑–µ—è, —Ö–æ—Ç—è –º—ã –µ–≥–æ —Ç—É—Ç –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –∏ –Ω–µ —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª–∏, –Ω–æ –æ–Ω –∫–∞–∫ –±—ã –≤—Å—ë —ç—Ç–æ ¬´–∫—É—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–ª¬ª. –ó–∞–º–µ—Å –±—ã–ª —Ç–∞–∫–æ–π, … –ø—Ä–∏–∫–ª–∞–¥–Ω–æ–π¬ª. –ú—ã —á—Ç–æ-—Ç–æ –≤—Å–µ –≤—Ä–µ–º—è –¥–µ–ª–∞–ª–∏ –¥–ª—è… –î–ª—è –∫–∏–Ω–æ, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä… –ö–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∑–∏—Ç—å ¬´–≤—ä–µ–∑–¥ –≤ –∑–æ–Ω—É¬ª –∏ —Å—Ç—É–∫ –≤–∞–≥–æ–Ω–µ—Ç–∫–∏¬Ý –≤ —Ñ–∏–ª—å–º–µ ¬´–°—Ç–∞–ª–∫–µ—Ĭª [8], –õ—ë—à–∞[9] –º–µ–Ω—è –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–ª, ‚Äì —ç—Ç–æ –º–æ—è –≥–æ—Ä–¥–æ—Å—Ç—å! ‚Äì —è –ø–∏—Å–∞–ª¬Ý –≤ —ç—Ç–æ–º —Ñ–∏–ª—å–º–µ –Ω–∞ –ê–ù–°–µ –º–µ–ª–æ–¥–∏—é —Ç—Ä–æ—Å—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤—ã—Ö —Ñ–ª–µ–π—Ç… –ò –∑–¥–µ—Å—å (–≤ –º—É–∑–µ–µ, –≤ –µ–≥–æ —Å—Ç—É–¥–∏–∏) —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–æ –º–Ω–æ—é –º–Ω–æ–≥–æ –ø–æ—Ç–æ–º: ¬´–ß—É–¥–µ—Å–∞ –≤ —Ä–µ—à–µ—Ç–µ¬ª, ¬´–î–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª –î–∂–µ–∫¬ª, ¬´–®–∫–∞—Ç—É–ª–∫–∞ —Å —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–æ–º¬ª (–º—É–ª—å—Ç—Ñ–∏–ª—å–º—ã)…

–ü—Ä–∏ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–∏–∏ —Å—Ç—É–¥–∏–∏ –≤ –º—É–∑–µ–µ-–∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä–µ –°–∫—Ä—è–±–∏–Ω–∞, ¬´–°–∏–Ω—Ç–∏-100¬ª –ø–µ—Ä–µ–Ω–µ—Å–ª–∏ –Ω–∞ —Å—Ç—É–¥–∏—é —Ñ–∏—Ä–º—ã ¬´–ú–µ–ª–æ–¥–∏—謪 (–æ–Ω–∞ –≤¬Ý —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ –≤ –∑–¥–∞–Ω–∏–∏ –∞–Ω–≥–ª–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –≤ –í–æ–∑–Ω–µ—Å–µ–Ω—Å–∫–æ–º –ø–µ—Ä–µ—É–ª–∫–µ). –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—Å–µ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –ê—Ä—Ç–µ–º—å–µ–≤–∞ –∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –∏–∑ –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞¬Ý –ú–≠–°–≠–ú, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ ¬´–ú–∏—Ä–∞–∂¬ª, ¬´–°–∞—Ç–æ—Ä–∏¬ª ‚Äì –ø—Ä–æ–ø–∞–ª–∏ –±–µ—Å—Å–ª–µ–¥–Ω–æ!!! –≠—Ç–æ —Å–æ–≤–ø–∞–ª–æ —Å –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–æ–º —Å ¬´–∞–Ω–∞–ª–æ–≥–∞¬ª –Ω–∞ ¬´—Ü–∏—їėɬª. –û–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–µ –±–æ–±–∏–Ω—ã –ø–ª–µ–Ω–∫–∏… –∫—É–¥–∞-—Ç–æ –∏—Å—á–µ–∑–ª–∏. –Ø –µ—â–µ –≤ 1970-–µ –≤–∏–¥–µ–ª —ç—Ç–∏ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–µ –∫–æ–ª—å—Ü–∞ –∏–∑ –ø–ª—ë–Ω–æ–∫ ‚Äì —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–æ–º –Ω–∞ –≤—Å—é –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É… –°—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ, –≤—Å—ë –ø–æ—Ç–æ–º –∫—É–¥–∞-—Ç–æ –∏—Å—á–µ–∑–ª–æ…

–°—Ç—É–¥–∏—è –∑–≤—É–∫–æ–∑–∞–ø–∏—Å–∏ (–≤ –°–∫—Ä—è–±–∏–Ω—Å–∫–æ–º)!¬Ý –°–µ–π—á–∞—Å –º–Ω–æ–≥–∏—Ö —É–∂–µ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–µ—Ç, –Ω–æ –æ–Ω–∞ —É –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–∞ —Å—É–¥—å–±—ã… –ù–∞ –µ–µ –æ—Å–Ω–æ–≤–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –≥—Ä—É–ø–ø–∞ ¬´–ú–∏—Ä–∞–∂¬ª (1970-–µ), –õ—ë—à–∞ –ê—Ä—Ç–µ–º—å–µ–≤, —è…

–≠—Ç–∞ —Å—Ç—É–¥–∏—è —á–µ–º-—Ç–æ –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞–µ—Ç ¬´–§–∞–±—Ä–∏–∫—ɬª –≠–Ω–¥–∏ –£–æ—Ä—Ö–æ–ª–∞[10]. –ü—Ä–∏—á–µ–º, –Ω–µ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤ –º—É–∑—ã–∫–µ. –ê—Ä—Ç-–≥–∞–ª–µ—Ä–µ–∏—Å—Ç—ã, —Ç–µ–∞—Ç—Ä–æ–≤–µ–¥—ã¬Ý —Ç—É–¥–∞ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–∏, –∏–∑ –º—É–∑—ã–∫–æ–≤–µ–¥–æ–≤ –∏ —Ç–µ–æ—Ä–µ—Ç–∏–∫–æ–≤ ‚Äì –ú–µ—â–∞–Ω–∏–Ω–æ–≤…¬Ý –ú–Ω–æ–≥–∏–µ –ª—é–¥–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø—Ä–æ—à–ª–∏ —á–µ—Ä–µ–∑ —ç—Ç—É —Å—Ç—É–¥–∏—é¬Ý –≤ –¥–æ–º–µ –°–∫—Ä—è–±–∏–Ω–∞, —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ—Ç–æ–º —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞–º–∏, –º–æ–Ω–∞—Ö–∞–º–∏… –í —Ü–µ–ª–æ–º —ç—Ç–æ –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –º–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ –∏ –≤ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–º.

–ú–æ–π –ø–∞–ø–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –∑–¥–µ—Å—å —Å —Ä—É–∫–æ–ø–∏—Å—è–º–∏ –°–∫—Ä—è–±–∏–Ω–∞ —É–∂–µ –≤ 1930-–µ –≥–æ–¥—ã. –û–Ω —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞–ª –∞—Ä—Ö–∏–≤ –∫–æ–º–ø–æ–∑–∏—Ç–æ—Ä–∞. –ò –æ–Ω —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –∫ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—é –ù–µ–º—Ç–∏–Ω—É[11], –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª –Ω–µ–æ–∫–æ–Ω—á–µ–Ω–Ω—É—é –ø–∞—Ä—Ç–∏—Ç—É—Ä—É –°–∫—Ä—è–±–∏–Ω–∞ ¬´–ù–µ–æ–∫–æ–Ω—á–µ–Ω–Ω–æ–µ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–µ¬ª, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –∑–∞—Å—ã–ø–∞–ª, –ø–æ –Ω–æ—á–∞–º, –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª –°–∫—Ä—è–±–∏–Ω (–Ω—É, –≤–∏–¥–∏–º–æ, –¥—É—Ö –°–∫—Ä—è–±–∏–Ω–∞…) –∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, —á—Ç–æ –Ω—É–∂–Ω–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å –¥–∞–ª—å—à–µ, –≥–¥–µ –ª–µ–∂–∞—Ç ¬Ý–≤ –∞—Ä—Ö–∏–≤–µ —Ç–µ –∏–ª–∏ –∏–Ω—ã–µ —á–µ—Ä–Ω–æ–≤–∏–∫–∏ –∏ —Ä—É–∫–æ–ø–∏—Å–∏… –û–Ω –∏ –Ω–∞–¥ –Ω–∞–º–∏ –∫–∞–∫ –±—ã ¬´–≤–∏—Ç–∞–ª¬ª, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã —Ç—É—Ç… –ò —ç—Ç–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å. –ù–æ –≤—Å–µ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã –ø–æ —ç—Ç–æ–º—É –ø–æ–≤–æ–¥—É ‚Äì –∫ –°–æ–±–∞–Ω–µ–µ–≤—É [12]…

–ú—ã-—Ç–æ –∫–∞–∫–æ–µ-—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∏ –Ω–µ –¥—É–º–∞–ª–∏ —Ç—É—Ç –≤–æ–≤—Å–µ –æ –°–∫—Ä—è–±–∏–Ω–µ, –º—ã¬Ý –Ω–µ –∫–æ—Å–∏–ª–∏ –ø–æ–¥ –Ω–µ–≥–æ, –∞ –ø—Ä–æ—Ä–∞—Å—Ç–∞–ª–∏ –≤—Å–µ¬Ý –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ –∏ –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, ‚Äì –∫–∞–∫ —Ä–∞—Å—Ç–µ–Ω–∏—è. –õ–∏—á–Ω–æ—Å—Ç—å –µ–≥–æ –ø–æ –∏–Ω—Ç–µ–ª–ª–µ–∫—Ç—É –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–æ—â–Ω–æ–π… –ü—É—Å—Ç—å –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –Ω–µ –∫–æ—Å—è—Ç—Å—è –∏ –Ω–µ –æ–±–∏–∂–∞—é—Ç—Å—è –∫–æ–º–ø–æ–∑–∏—Ç–æ—Ä—ã, –Ω–æ –Ω–µ–ø—Ä–æ—à–µ–¥—à–∏–µ —ç—Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ ‚Äì –æ–Ω–∏¬Ý –∫–∞–∫ –±—ã –¥–∞–∂–µ –∏ –Ω–µ –∫–æ–º–ø–æ–∑–∏—Ç–æ—Ä—ã…

–ê –ø–æ—á–µ–º—É –≤—Å–µ —Ç–æ–≥–¥–∞ —Å—é–¥–∞ –±–µ–∂–∞–ª–∏? –í 1960-—Ö —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω–∞—è –º—É–∑—ã–∫–∞ –±—ã–ª–∞ —á–µ–º-—Ç–æ –≤—Ä–æ–¥–µ —Ä–∞–∑–≤–ª–µ—á–µ–Ω–∏—è, –≤ 1970-—Ö –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–µ–ª ¬´–æ—Ç–±–æ—Ĭª : —Ç—É—Ç –±—ã–ª–∏ –ø—Å–∏—Ö–æ–¥–µ–ª–∏—á–µ—Å–∫–∏, –º–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –∫–∞–∫-—Ç–æ¬Ý –Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω—ã, —Ç—É—Ç –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ ¬´–ø—Ä–∏–∂–∏—Ç—å—ŗ謪, –∫–∞–∫-—Ç–æ ¬´–ø—Ä–æ–ø–∏—Å–∞—Ç—å—ŗ謪, —á—Ç–æ–±—ã –æ—Å—Ç–∞—Ç—å—Å—è. –ö–æ–≥–¥–∞ –ø–æ—à–ª–∞¬Ý —Ä–æ–∫–æ–≤–∞—è –≤–æ–ª–Ω–∞, —Ç—É—Ç —Å—Ç–∞–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ ¬´—Ä–æ–∫–æ–≤—ã—Ö¬ª. –ú—ã –±—ã–ª–∏ ‚Äì ¬´–∫–æ–Ω—Å–µ—Ä–≤–∞—Ç–æ—ėܗ㬪, –∞ —É–∂–µ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å¬Ý —Å–ª—é–¥—å–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤–æ–æ–±—â–µ… –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤–æ–æ–ª–±—â–µ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª–∏ –Ω–æ—Ç. –ò —Ç—É—Ç –±—ã–ª —Ç–∞–∫–æ–π –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—ã–π –º–æ–º–µ–Ω—Ç: —É –∞–∫–∞–¥–µ–º–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –Ω–æ—Ç—ã —É–±–µ—Ä—ë—à—å, ‚Äì –æ–Ω ¬´–Ω–µ–º–µ–µ—Ǭª, –∞¬Ý —É —ç—Ç–∏—Ö –ø–æ—è–≤—è—Ç—Å—è –Ω–æ—Ç—ã ‚Äì –æ–Ω–∏ –Ω–µ–º–µ—é—Ç!

…–¢–æ–≥–¥–∞ –î–µ–Ω–∏—Å–æ–≤… —Å–µ–ª–µ–∫—Ü–∏—è –±—ã–ª–∞ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω–∞—è… –æ–Ω –Ω–∞–º –º–∞—Å—Å—É —Ü–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Å–æ–≤–µ—Ç–æ–≤ –¥–∞–≤–∞–ª, –æ–Ω –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞–º ¬´The story of ray¬ª[13]‚Äì¬Ý –∫–∞–∫ —É–∂–∞—Å!.. –∫–∞–∫ –¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ!.. –ü—è—Ä—Ç –∏ –°–∏–ª—å–≤–µ—Å—Ç—Ä–æ–≤ (¬´–¢–∏—Ö–∏–µ –ø–µ—Å–Ω–∏¬ª) –æ–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ –∏–Ω–æ–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω–∏–µ, ¬Ý–Ω–æ —Ç–æ–∂–µ –Ω–∞–º —Ä–æ–¥–Ω—ã–µ. –ü–æ–¥ –∫–∞–∂–¥–æ–π –Ω–æ—Ç–æ–π –≤ ¬´–¢–∏—Ö–∏—Ö –ø–µ—Å–Ω—è—Ö¬ª –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω—ã ¬´–æ—Ç—Ç–µ–Ω–∫–∏¬ª.¬Ý –®–Ω–∏—Ç–∫–µ —ç—Ç–æ –≤–æ–∑–º—É—â–∞–ª–æ. –ê¬Ý –∫–æ–≥–¥–∞ –®–Ω–∏—Ç–∫–µ –≤ —Ä—É–∫–æ–ø–∏—Å–∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª —Å–∏ –±–µ–º–æ–ª—å –∏…. –±–µ–º–æ–ª–∏, ‚Äì –ø–æ—à–µ–ª —Ç–∞–∫–æ–π —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä –≤ –∫–æ–º–ø–æ–∑–∏—Ç–æ—Ä—Å–∫–æ–π —Å—Ä–µ–¥–µ: –∞ –º–æ–∂–Ω–æ –ª–∏ –®–Ω–∏—Ç–∫–µ –ø–æ—Å–ª–µ —ç—Ç–æ–≥–æ —Ä—É–∫—É –ø–æ–¥–∞–≤–∞—Ç—å?..

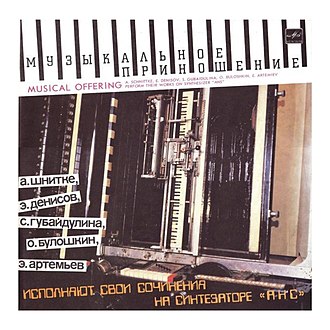

–î–≤–æ–π–Ω–æ–π –¥–∏—Å–∫ ¬´–ü—Ä–∏–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ¬ª, –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∑–∞–ø–∏—Å–∞–Ω –Ω–∞ –ê–ù–° –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ 1980-—Ö, –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞ –≤–∏–Ω–∏–ª–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ 1990-—Ö, —Ñ–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–º –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ…

«Железный занавес» в то время был уже «дырявый», но обмена инженерной мыслью не было. Тогда не было прямой контактности, как сейчас. Иностранцы приезжали, но обмен происходил все время «через» – дистанционно.

–Ý–∞–±–æ—Ç–∞ —Å–æ –∑–≤—É–∫–æ–º –Ω–∞ –ê–ù–°–µ. –î–∞–Ω–Ω–∞—è —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ —Å–æ –∑–≤—É–∫–æ–º, –∑–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω—ã–º –Ω–∞ –ê–ù–°, –±—ã–ª–∞, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –≥—É–º–∞–Ω–∏—Ç–∞—Ä–Ω–æ–π. –î–µ–Ω–∏—Å–æ–≤ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª: ¬´–≠—Ç–æ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –Ω–∞–¥–æ –ø—Ä–æ–π—Ç–∏…¬ª –ò –®–Ω–∏—Ç–∫–µ —Ç–æ–≥–¥–∞ —Ç–æ –∂–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª… –ù–æ –¥–ª—è –Ω–∞—Å —ç—Ç–æ –±—ã–ª ¬´—ç–ø–∏–∑–æ–¥¬ª, –º–Ω–µ —Ç–æ–≥–¥–∞ 24-25 –ª–µ—Ç –±—ã–ª–æ. –ê –¥–ª—è –ê—Ä—Ç–µ–º—å–µ–≤–∞ —ç—Ç–æ –±—ã–ª —É–∂–µ –Ω–µ ¬´—ç–ø–∏–∑–æ–¥¬ª. –ê—Ä—Ç–µ–º—å–µ–≤ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª: ¬´–î–ª—è –º–µ–Ω—è –º—É–∑—ã–∫–∞ ‚Äì —ç—Ç–æ —Ä–µ–ª–∏–≥–∏—謪. –ê –Ω–µ –≤—Å–µ —Ç–∞–∫ –º–æ–≥–ª–∏ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å. –ì—É–±–∞–π–¥—É–ª–∏–Ω–∞ –º–æ–≥–ª–∞¬Ý —Ç–∞–∫¬Ý —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å. –î–ª—è –î–µ–Ω–∏—Å–æ–≤–∞ –∏¬Ý –®–Ω–∏—Ç–∫–µ —ç—Ç–æ –≤—Å—ë –∂–µ –±—ã–ª ¬´—ç–ø–∏–∑–æ–¥¬ª.

–í¬Ý 60-—Ö –≥–æ–¥—ã ¬´—ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–∏–∫–∞¬ª (—ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω–∞—è –º—É–∑—ã–∫–∞) ‚Äì —ç—Ç–æ –∏–ª–∏ ¬´–∫–æ—Å–º–æ—Ŭª, –∏–ª–∏ ¬´–ø–æ–¥ –≤–æ–¥–æ–π¬ª. –î—Ä—É–≥–∏—Ö ¬´–º–∏—Ä–æ–≤¬ª —Ç–æ–≥–¥–∞ –æ—Å–æ–±–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º –ø—Ä–∏–º–µ–Ω–µ–Ω–∏–µ –µ–π –±—ã–ª–æ –≤ –∫–∏–Ω–æ.

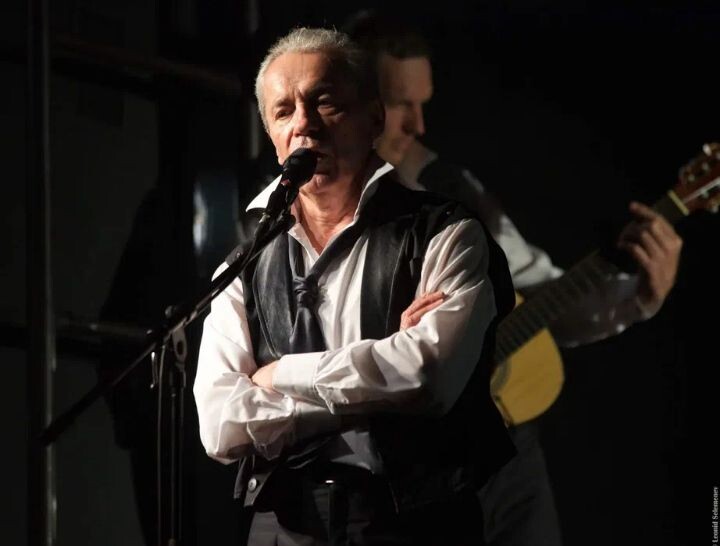

–û —Ñ–∏–ª—å–º–µ ¬´–®–∫–∞—Ç—É–ª–∫–∞ —Å —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–æ–º¬ª[14]. ¬Ý–ú—É–∑—ã–∫—É –∫ —Ñ–∏–ª—å–º—É –ø–∏—Å–∞–ª–∏ –Ω–∞ ¬´–°–∏–Ω—Ç–∏-100¬ª.–≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ —Ä–û–∫–æ–≤–∞—è –≤–µ—â—å. –£–≥–∞—Ä–æ–≤ –∏ –ó—É–π–∫–æ–≤ –±–æ—Ä–æ–ª–∏—Å—å, —á—Ç–æ–±—ã –≤–æ —á—Ç–æ –±—ã —Ç–æ –Ω–∏ —Å—Ç–∞–ª–æ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç—å¬Ý –ø–µ—Ä–≤–æ–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω—É—é —Ñ–æ–Ω–æ–≥—Ä–∞–º–º—É –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∞. –ù–æ –∏–∑ —Å—Ç—É–¥–∏–∏ —Ç–æ–≥–¥–∞ –≤—Å–µ—Ö, –∫—Ç–æ –∑–∞–ø–∏—Å—ã–≤–∞–ª –ø–µ—Ä–≤–æ–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–æ ‚Äì —Ä–æ–∫–µ—Ä–æ–≤, ‚Äì —É–±—Ä–∞–ª–∏, –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö ¬´–û–ª–æ–≤—è–Ω–Ω—ã—Ö —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∏–∫–æ–≤¬ª (–±—ã–ª–∞ —Ç–∞–∫–∞—è –≥—Ä—É–ø–ø–∞) –∏ –ö–∞–º–±—É—Ä–æ–≤—É –≤–≤–µ–ª–∏ –Ω–∞ –≤–æ–∫–∞–ª (–Ω—É, –≤—ã –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç–µ —Å–µ–±–µ?.. –Ω—É, —ç—Ç–æ —É–∂–µ –≤—Å—ë…), –∏¬Ý –Ω–∞ –∑–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω—É—é –Ω–∞–º–∏ –º—É–∑—ã–∫—É ¬Ý–ø–µ—Ä–µ–∑–∞–ø–∏—Å–∞–ª–∏ –≤–µ—Å—å –≤–æ–∫–∞–ª —Å –Ω–æ–≤—ã–º–∏ –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏. –ê —Ç–∞–º –¢—Ä–æ—Ñ–∏–º–æ–≤[15] –ø–µ—Ä–≤–æ–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–æ –ø–µ–ª!

–ì–µ–Ω–Ω–∞–¥–∏–π –¢—Ä–æ—Ñ–∏–º–æ–≤ –≤ —Ä–æ–ª–∏ –≥—Ä–∞—Ñ–∞ –Ý–µ–∑–∞–Ω–æ–≤–∞ (–ú—é–∑–∏–∫–ª ¬´–Æ–Ω–æ–Ω–∞¬ª –∏ ¬´–ê–≤–æ—ŗ嬪 –≤ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–º –¢–µ–∞—Ç—Ä–µ –∏–º. –õ–µ–Ω–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ö–æ–º—Å–æ–º–æ–ª–∞

–ù–ê–ü–ò–°–ê–¢–¨ –ö–û–ú–ú–ï–ù–¢–ê–Ý–ò–ô